La porte secrète (intérieurs hollandais)

Les tableaux d’intérieurs m’ont toujours fasciné, sans doute parce qu’ils proposent l’image d’un monde en miniature. Mario Praz, qui les collectionna passionnément autant pour leur intérêt documentaire que pour leur valeur esthétique1, a su mieux qu’aucun autre en décrire le pouvoir d’évocation dans les belles pages qu’il leur consacre dans la Maison de la vie : « Ces petits tableaux d’intérieurs se dilatent dans l’imagination de celui qui les regarde comme ces fleurs japonaises qui, plongées dans l’eau, déploient une luxuriance insoupçonnable […] Accrochés dans ma maison, [ils] semblent en prolonger magiquement l’extension, si bien que ces pièces en miniature dans lesquelles je ne pénètre qu’en imagination finissent par être aussi réelles pour moi que de vraies pièces. C’est comme si s’ouvrait une porte secrète dans la pièce où je vis, et que je m’introduisais dans l’aile d’un palais abandonné, comme si j’avais une seconde maison aux plafonds envahis d’ombre, ne renvoyant plus aucune voix humaine. »

À propos de Pieter de Hooch, Praz parle encore d’une « discrète poésie de la présence de choses ». Elle irradie les quatre tableaux de ce contemporain de Vermeer qu’on est heureux d’avoir enfin pu contempler « en vrai » au Rijksmuseum, tant la lumière y joue un rôle essentiel, auquel aucune reproduction photographique ne rend parfaitement justice.

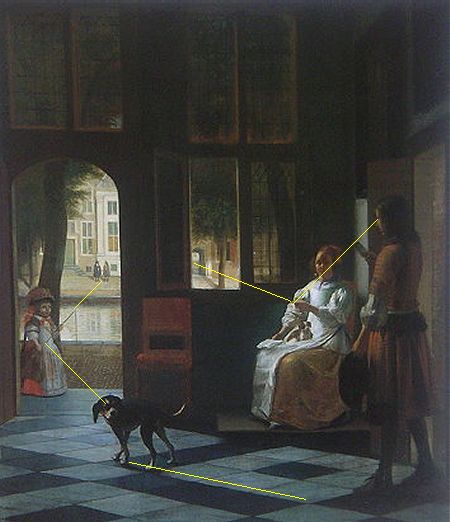

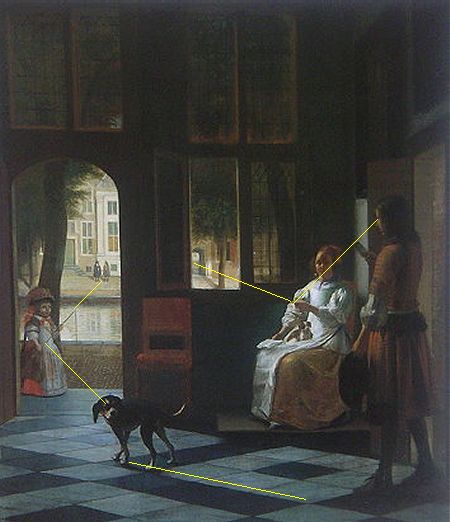

Dans ces scènes paisibles de la vie domestique, des personnages engagés dans une conversation voisinent avec d’autres au second plan, souvent des enfants, immobilisés dans l’attente. Mais c’est au décor, restitué avec une minutie fascinante, que le peintre accorde avant tout ses soins. La construction de l’espace par un échelonnement de plans successifs, les jeux nuancés d’ombre et de clarté opposant la pénombre des intérieurs à la lumière du dehors témoignent d’une maîtrise exceptionnelle de la profondeur de champ. Les pièces s’ouvrent sur d’autres pièces, les cadres sur d’autres cadres, l’embrasure d’une porte laisse entrevoir celle d’une fenêtre ou d’une autre porte donnant furtivement sur l’extérieur. L’espace clos du tableau se creuse de l’intérieur pour révéler un monde doté d’une profondeur insoupçonnée de prime abord. De Hooch y démontre au passage une science de la direction du regard du spectateur, qui se voit subtilement guidé vers les arrière-plans.

Ainsi, dans le tableau ci-dessus, les lignes obliques du carrelage nous conduisent vers le chien (qui, la tête tournée vers nous, semble nous inviter à le suivre). Un instant arrêté dans sa marche, celui-ci nous guide à son tour vers la petite fille immobile au second plan dans l’embrasure d’une porte, dont la canne à pêche pointe vers le canal et sa rive opposée où conversent deux hommes. Un jeu analogue anime les figures situées à droite, depuis les yeux baissés du jeune homme debout jusqu’à la trouée d’un passage voûté visible sur l’autre rive — en passant par la lettre qu’il tient en main et la femme assise qui nous regarde elle aussi, et dont l’index pointé désigne la fenêtre.

Par déformation de spectateur contemporain, sans doute, et parce que ces tableaux sont autant d’arrêts sur image, il me semble enfin que l’art de Pieter de Hooch anticipe le modelage de la lumière et l’ordonnancement de l’espace propres à la mise en scène de cinéma. Murnau, par exemple, n’a pas méconnu l’emploi des embrasures de porte et des carrelages en damier pour augmenter la sensation de profondeur de l’espace.

Deux plans de Nosferatu.

1 Plusieurs d’entre eux sont reproduits dans son Histoire de la décoration d’intérieur. Philosophie de l’ameublement. Voir aussi le précieux catalogue de l’exposition de Boulogne-Billancourt Scènes d’intérieur. Aquarelles des collections Mario Praz et Chigi (Rennes, éditions Norma, 2002).

P.-S. Signalons aux heureux Parisiens qu’il leur reste une semaine pour visiter l’exposition de gouaches et d’aquarelles « Intérieurs romantiques » au Musée de la vie romantique — que j’aurai manquée à mon vif regret.

Librairies du monde (4)

Avec son arbre-pilier, ses trois étages et ses rayonnages courant jusqu’au plafond, y compris dans les escaliers tournants (comment, dites-moi, pose-t-on une échelle dans un escalier pour accéder aux plus hautes étagères ?), The American Book Center est sûrement la librairie la plus spectaculaire d’Amsterdam. Cela étant, on a été globalement frappé par l’abondance de petites librairies de qualité — aux amateurs de choses anglaises, signalons l’English Bookshop dans Lauriergracht et la bouquinerie Book Exchange dans Kloveniersburgwal —, de même que par le nombre d’excellents disquaires indépendants, espèce en voie d’extinction — notamment Back Beat Records dans Egelantiersstraat, spécialisé dans le jazz, le blues, le gospel, la soul, le funk, etc., où l’on a fait de belles trouvailles, et Concerto dans Utrechtsestraat.

Chambres

Amsterdam, Hôtel V

Les charmantes réceptionnistes de l’Hôtel V n’ont peut-être pas de cactus classeur à l’instar de Gaston Lagaffe, mais elles disposent d’un arbre à clés qui n’a rien à lui envier.

Nouvelles de Babel

C’est toujours fête quand on tombe chez un bouquiniste sur des volumes de La Bibliothèque de Babel, publiée entre 1975 et 1981 par Franco Maria Ricci. Choix des textes et préfaces de Borges, format agréable en main, belle typo en Bodoni sur vergé, douze volumes parus en français sur les trente et quelques de la collection originale. Un obscur fatum semble peser sur cette bibliothèque, une nouvelle tentative d’édition intégrale chez Panama ayant tourné court il y a trois ans pour cause de faillite de l’éditeur.

Chaque volume dispense suivant les cas le plaisir des retrouvailles ou de la découverte. J’ai relu avec délectation les trois nouvelles d’Henry James réunies dans les Amis des amis. « Owen Wingrave » est, des trois, la plus conforme au canon du genre ; les deux autres, la nouvelle-titre et « la Vie privée » comptent parmi mes préférées de James (j’ai souvent fantasmé le film que Raoul Ruiz aurait pu tirer de « la Vie privée»). Dans tous les cas, il est fascinant de voir comment James transmute des thèmes classiques de la littérature fantastique (la chambre hantée, le dédoublement, la communication avec les morts) en les faisant passer dans son alambic personnel : maîtrise du récit indirect, sinuosités d’une analyse psychologique poussée jusqu’à un délicieux vertige — ou l’art de peser des œufs de mouche dans des toiles d’araignée —, ellipse de certains rebondissements essentiels conduisant à suggérer la présence d’un secret qui nous file entre les doigts au moment où l’on croit s’en saisir. Ce qui fait la singularité de James nouvelliste fantastique, c’est que ses arguments de départ ne ressortissent pas à l’étrange ou à l’insolite mais — tout comme dans ses nouvelles disons réalistes ou psychologiques — à la peinture de mœurs, à l’observation sociale empreinte d’une ironie impalpable. Deux personnes, que leurs amis communs cherchent à présenter, ne parviennent jamais à se rencontrer en raison d’une succession de contretemps et de rendez-vous manqués. Un grand mondain ne vivant que dans et par le regard d’autrui n’est en vérité qu’une coquille vide. Le moi social n’est pas le moi réel de l’écrivain. Il suffit à James d’exagérer légèrement ces trois propositions et d’en tirer toutes les conséquences pour que la satire sociale glisse insensiblement dans le fantastique, comme si celui-ci en était le prolongement naturel, le revers caché d’inquiétante étrangeté. Du grand art.

Côté découverte, voici les nouvelles de Giovanni Papini dont Borges, dans sa préface, signale l’influence souterraine sur son œuvre. Il en lut quelques-unes, vers onze ou douze ans, dans une mauvaise traduction espagnole, puis les oublia. Et c’est beaucoup plus tard que, les relisant, il s’aperçut à quel point elles l’avaient marqué à son insu. Conclusion très borgésienne de cette anecdote dont il n’y a pas lieu a priori de mettre en doute la véracité : « Sans m’en aviser, je me comportais de la manière la plus sagace : oublier peut bien être une forme profonde de la mémoire. »

Il est aisé d’apercevoir ce qui séduisit Borges dans ces nouvelles qui frappent en premier lieu par leur concision narrative. Le récit, chez Papini, est délesté de tous ses accessoires — la mise en place, le décor, la caractérisation y sont réduits au minimum vital —, au profit de l’essentiel, la mise en jeu d’une Idée déterminée comme un problème ; ce qui ne l’empêche pas, mystérieusement, de distiller un climat d’étrangeté ou d’angoisse. Par ailleurs, les parentés thématiques entre les deux auteurs sont flagrantes : vertige du temps et de l’identité, fatigue d’être soi ou, au contraire, terreur de n’être plus personne — à ceci près que Borges aborde ces thèmes avec le détachement de la pensée spéculative, tandis que Papini leur apporte quelque chose de tourmenté (dont témoigne notamment sa hantise du suicide), sinon de fiévreux, qui le rapprocherait de Poe. La traduction de notre cher Nino Frank est d’une belle fluidité. On découvre à l’instant que L’Âge d’homme a publié, sous le titre de Concerto fantastique, l’intégralité des nouvelles de Papini dans une nouvelle traduction de Gérard Genot. Hop, sur la liste.

Dimanche en jazz (7) : Gil Mellé

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/gm01.mp3]

Quadrama

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/gm02.mp3]

Iron Works

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/gm03.mp3]

Walter Ego

Gil Mellé Quartet

Gil Mellé (sb) et Joe Cinderella (g), avec Billy Philips (cb) et Ed Thigpen (bt) (Iron Works, 1er juin 1956) ; avec George Duvivier (cb) et Shadow Wilson (bt) (Quadrama et Walter Ego, 26 avril 1957).

On replonge ces temps-ci avec un vif plaisir dans la musique de cet intrigant saxophoniste, arrangeur et compositeur. Gil Mellé citait Bartok, Varèse et Herbie Nichols parmi ses principales influences. On suppose qu’il avait aussi prêté une oreille attentive au nonet de Miles Davis. Il compte parmi ces musiciens pour happy fews qui inventèrent dans les années 1950 un jazz de chambre aux combinaisons instrumentales inhabituelles (c’est l’époque où le tuba et le cor français font leur entrée dans les petites formations), nourri de musique « savante », de contrepoint et de polytonalité. Outre leur recherche de couleurs et de textures musicales inédites, les compositions ciselées de Mellé témoignent d’un sens de la miniature peut-être développé au contact de la musique d’Ellington, dont il avait commencé à collectionner les disques à un âge où l’on songe plutôt à jouer aux billes.

Ce fut de fait un enfant précoce. Né en 1931 dans le New Jersey, il s’installe dès l’adolescence à Greenwich Village, vit la vie de bohème, s’adonne à la peinture et à la sculpture, et commence à se produire à l’âge de seize ans dans les clubs et cabarets new-yorkais. Il y est repéré par Alfred Lion, l’un des deux patrons de Blue Note, qui lui fait enregistrer son premier disque à dix-neuf ans. Au-delà de sa contribution musicale, Mellé jouera un rôle crucial dans l’histoire de Blue Note : versé dans les arts visuels, il participe à la création de l’identité graphique très forte du label dont il conçoit, avec John Hermansader et Paul Bacon, les pochettes des premiers 33 tours ; et c’est lui qui présentera à Alfred Lion l’ingénieur du son Rudy Van Gelder — la suite est connue. Ironiquement, c’est pour Prestige qu’il enregistrera quelque temps plus tard ses meilleurs disques, Primitive Modern, Quadrama et Gil’s Guests, avant d’entamer une seconde et féconde carrière à Hollywood où il deviendra un pionnier de l’emploi des sons électroniques dans la musique de film et de télévision (cf. notamment la B.O. du Mystère Andromède de Robert Wise).