Les paradoxes de Trollope

Ses vertus étaient trop nombreuses pour être décrites,

et pas assez intéressantes pour mériter de l’être.

On se régale à la lecture des Tours de Barchester, second des six romans d’Anthony Trollope situés dans le comté rural imaginaire du Barsetshire. Autour d’un événement microscopique, la nomination du nouveau directeur d’un hospice pour vieillards, Trollope déploie une réjouissante comédie humaine : querelles de presbytère, conflits de loyauté assaisonnés de quiproquos, luttes de clans et guerres d’influence entre conservateurs et réformistes de l’Église anglicane, dont les répercussions aussi bien sentimentales qu’économiques et politiques vont toucher plusieurs familles, à tous les échelons de la société. Ce gros livre riche en intrigues et en rebondissements, détaillés avec une minutie gourmande, séduit dès l’abord par sa variété de registres. La satire sociale, le sens du portrait et la finesse d’observation y entrent sans crier gare en collision avec le plus franc comique, suscitant fréquemment de grands éclats de rire.

Trollope est le plus renoirien des romanciers victoriens. Envisageant son petit monde avec une ironie bienveillante, il n’a pas son pareil pour illustrer l’adage de la Règle du jeu suivant lequel « tout le monde a ses raisons » et montrer « à quel point l’aspect de toute chose dépend de l’angle sous lequel on le regarde », du point de vue partiel, partial, de chaque personnage. Henry James, dont l’esthétique se situe aux antipodes et dont l’appréciation de Trollope était des plus mitigées, avait néanmoins vu juste en pointant combien ce dernier « sentait, en même temps qu’il la voyait, la multiplicité du quotidien et de l’immédiateté ». Par exemple, si Trollope excelle à montrer le rôle moteur de l’argent et de l’ambition dans la vie sociale, il le fait sans tomber dans le déterminisme écrasant de Balzac ou de Zola. Au contraire, il s’emploie à maintenir son intrigue ouverte sur d’autres directions possibles, en suggérant qu’il s’en faudrait souvent d’un rien — d’un caprice comparable à la décision de Sabine Azéma de fumer ou de ne pas fumer dans Smoking/No Smoking — pour que l’enchaînement des péripéties et le jeu des forces en présence prennent une tout autre tournure.

Ce qui réjouit aussi, c’est la placidité bonhomme avec laquelle Trollope contrevient aux règles de la narration classique, voulant que l’auteur demeure un démiurge invisible tirant dans l’ombre ses ficelles. Le romancier est ici omniprésent. Il intervient régulièrement dans son récit pour commenter l’action, anticiper un rebondissement, nous prendre ironiquement à témoin ou nous rassurer sur le destin futur d’une héroïne en difficulté… Tant et si bien que la convention romanesque, dans les Tours de Barchester, se dénonce sans cesse comme convention en faisant du lecteur son complice amusé. James, encore lui, reprochait vivement à Trollope ces entorses intempestives à l’illusion réaliste ; mais elles font justement toute la singularité de notre romancier. Paradoxal Trollope : voici un conservateur éclairé et pétri de gros bon sens qui excelle à démonter les préjugés d’une société dont il est un parfait représentant ; un brave ouvrier des lettres qui noircissait consciencieusement ses dix feuillets quotidiens entre ses tâches de fonctionnaire des Postes anglaises dans le but avoué de produire des romans à succès (il en écrivit quarante-sept en moins de quarante ans), et se révèle sans l’avoir cherché d’une étonnante modernité.

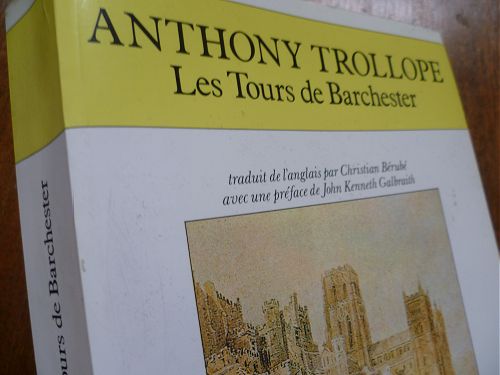

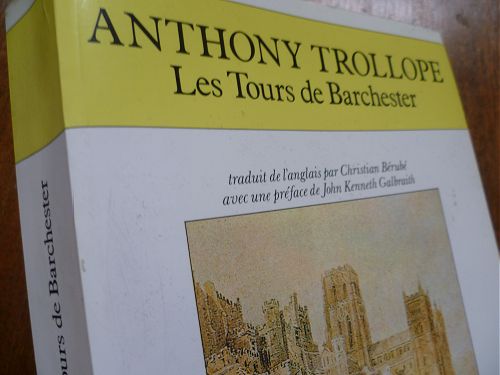

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.

Trous noirs

L’un des seize « intermèdes » de L’Amour à mort.

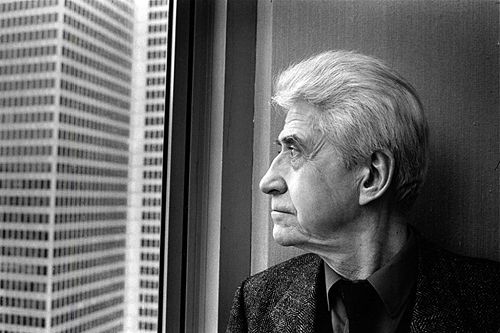

Alain Resnais, tout le monde l’a rappelé à juste titre ces derniers jours, fut une figure essentielle de la modernité cinématographique, née du désastre de la Deuxième Guerre mondiale. L’espèce humaine venait d’être radicalement niée par les camps d’extermination et la bombe atomique ; et dès lors, la dramaturgie traditionnelle du cinéma se voyait frappée d’impossibilité, inapte qu’elle était à traduire ce désarroi sans recours d’après la fin du monde. Il fallait inventer des formes nouvelles et Resnais s’y employa mieux qu’aucun autre. Ce sera le temps des scénarios fragmentaires, défaits, en morceaux, des personnages caractérisés par une impuissance, une paralysie fondamentale face à ce qui leur arrive. Muriel est peut-être le film qui poussera le plus loin cette pulvérisation du réel. Non seulement le montage y est fragmenté à l’extrême, mais le langage même y est frappé de stupeur, les dialogues réduits à des bribes constamment interrompues, des éclats de babil, les personnages se révélant incapables de nommer leur désarroi ou leur vide intérieur (Bernard, le beau-fils de Muriel, revient, rappelons-le, de la guerre d’Algérie).

Par la suite, et notamment à partir des années 1980, le cinéma de Resnais s’est fait plus manifestement léger et joueur. Cependant, la fantaisie, chez lui, s’enlève toujours sur un fond de néant (combien de morts, de fantômes, de grands dépressifs peuplent son univers ?). En témoigne l’usage tout à fait singulier du noir dans ses films.

On connaît la chanson. Prologue du film. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre, dans les bureaux du général von Choltitz, au moment où ce dernier reçoit de Hitler l’ordre de faire sauter Paris. Soudain, une série de mouvements d’appareil très rapides et très courts glissent le long de chacun des personnages présents dans la pièce jusqu’au noir absolu, comme s’ils étaient aspirés d’un coup l’un après l’autre dans la grande trappe de l’Histoire et du Temps. L’effet est tout bonnement stupéfiant. C’est alors que la voix off de la guide (Agnès Jaoui) prend le relais, et que nous comprenons que cet épisode historique appartenait au récit qu’elle destine à son petit groupe de touristes, dans le Paris d’aujourd’hui.

Mélo. Après avoir écrit dans un bistro une dernière lettre à son mari Pierre, Romaine descend se noyer dans la Seine. Peu à peu le trajet de la jeune femme et le mouvement de caméra qui l’accompagnait se désolidarisent. Romaine quitte le champ par le bord inférieur du cadre en descendant l’escalier, tandis que la caméra panote et s’avance vers le fleuve noir et froid qui va bientôt l’engloutir. Resnais fait durer le plan, le noir envahit tout, et c’est comme si le film lui-même se noyait. Fin du deuxième acte.

Mélo. Trois ans ont passé. Pierre, le mari, rend visite à Marcel, l’amant. Leur échange est tendu, lourd de reproches longtemps tus, de douleur rentrée. Pierre soupçonne-t-il ou non que sa femme le trompait avec son meilleur ami ? S’aveugle-t-il volontairement parce qu’il ne veut pas savoir ? C’est impossible à dire. À Marcel, il se met à réciter, de mémoire, la lettre que Romaine lui avait envoyée avant son suicide et qu’il connaît par cœur à force de l’avoir relue. C’est alors que la caméra fait une chose invraisemblable. Elle quitte Pierre et descend lentement, lentement vers le sol, caresse les meubles et les objets de plus en plus flous avant de s’abîmer dans le noir absolu, pour remonter le long du corps de Marcel, jusqu’à son visage tétanisé. Le « moment du noir » n’a duré que quelques secondes mais il paraît subjectivement beaucoup plus long (au cinéma plus encore que sur un petit écran). Et ce noir est empli de toute la tristesse abyssale ouverte dans le cœur des deux hommes par le suicide de celle qu’ils aimaient, mais aussi de tous les secrets cachés, de tout le non-dit de la scène. C’est un plan qu’on n’oublie pas. Depuis la sortie du film voici près de trente ans, il ne m’a plus quitté.

P.-S. : à près de dix ans d’écart, ce panoramique de Mélo paraît faire écho à l’admirable panoramique de 360° dans l’épilogue de Providence, celui-là solaire et apaisé, et néanmoins chargé de mélancolie.

Des documentaires sur l’imaginaire

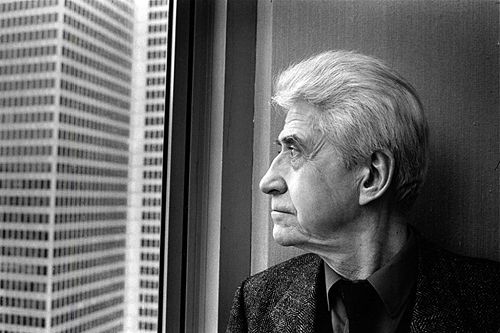

Alain Resnais à Montréal en 1989. Photo : Bertrand Carrière.

Je serais bien content en effet s’il pouvait y avoir une influence de la comédie musicale, de la musique tout court, sur mon travail.

Pourquoi suis-je complètement séduit par cette forme du musical, aussi bien au théâtre qu’au cinéma ? C’est peut-être que j’aime bien, quand je suis au spectacle, qu’on me montre du spectacle. Qu’on me dise : « Ce n’est pas la vie quotidienne que je montre, ce sont des acteurs maquillés qui sont sur un écran, sur une scène. On n’essaie pas de vous faire croire que c’est la réalité de tous les jours, c’est de l’imaginaire. » Ce point de vue est poussé à son maximum dans la comédie musicale. S’il y a une chose qu’on ne voit pas dans la vie quotidienne, c’est bien deux personnes en train de s’exprimer par le chant. C’est un phénomène si irrationnel qu’on se demande même comment l’idée en est venue. […] On ne peut pas pousser plus loin le manque de naturel. Je trouve ça très stimulant. Mais les raisons profondes de ce plaisir, je ne les connais pas. Ce que j’aime bien dans le cinéma, c’est que c’est un art impur qui mélange des tas de choses.

Alain Resnais, propos recueillis par Réal La Rochelle.

Entretien réalisé en septembre 1994 pour l’émission À l’écran de Radio-Canada. Reproduit dans Positif no 437-438, juillet-août 1997.

Je suis satisfait si les spectateurs comprennent qu’ils ne sont pas devant du cinéma vérité, qu’ils sont bien devant des acteurs, maquillés, qui ont appris leur texte, que je ne triche pas. Je n’essaie pas d’imiter la réalité. Si j’imite quelque chose, c’est l’imaginaire. Je serais content si l’on disait de mes films qu’ils sont des documentaires sur l’imaginaire.

Entretien avec Isabelle Regnier, le Monde, 25 septembre 2012.

Tout Resnais ou presque tient dans ces deux citations. À commencer par l’influence souterraine profonde de la musique sur ses films, depuis le montage contrapuntique jusqu’à l’importance accordée à la tessiture et au grain de la voix des comédiens. Nombreux sont ses films, qu’ils comportent ou non du chant, qui s’apparentent à un opéra. La culture musicale de Resnais, le soin extrême qu’il apportait au choix de ses compositeurs, issus de tous les horizons, du musical (Sondheim, Kander) à la musique contemporaine (Henze, Penderecki), font de lui un cas unique dans l’histoire du cinéma.

Puis, le goût du spectacle sous toutes ses formes, des plus savantes aux plus populaires. Un penchant affirmé pour l’artifice affiché comme tel, le travail en studio, le décor qui s’exhibe comme décor et se transforme à vue. La confiance dans les hasards objectifs et le surgissement de l’irrationnel. Pourquoi neige-t-il dans l’appartement à la fin de Cœurs ? Parce que Resnais avait vu la neige, que cette image s’était imposée à lui avec une évidence irréfutable, et qu’il l’avait accueillie sans la questionner. Le spectacle était souvent funèbre, depuis le royaume des morts les fantômes venaient à notre rencontre, il n’en était pas moins porté par une secrète jubilation. On connaît la chanson est un film enchanté sur la dépression ; Resnais était un mélancolique gai.

Il n’était jamais plus cérébral que lorsqu’il paraissait ludique, jamais plus ludique que lorsqu’il paraissait cérébral. Revoir Marienbad à la lumière de Smoking/No Smoking, d’On connaît la chanson et des Herbes folles met rétrospectivement en lumière ce qu’il y avait déjà de joueur dans la démarche de Resnais à l’époque. Le caractère novateur du film est moins déconcertant aujourd’hui, ne serait-ce que parce que ses recherches (mises en abyme, sauts spatio-temporels, intrication des niveaux de réalité, etc.) ont été progressivement absorbées par la grammaire courante du cinéma et des séries télé (J. J. Abrams est l’un des nombreux enfants de Resnais). Cela n’enlève bien entendu rien au pouvoir de fascination de ce film-labyrinthe ; mais, du coup, on y est plus sensible à un humour indéfinissable que seuls peut-être les surréalistes (Benayoun, Kyrou) avaient aperçu au moment de la sortie du film.

Enfin, le plaisir de « mélanger des tas de choses ». Un mot qui revient avec une constance surprenante dans ses entretiens, c’est amusant : cette coïncidence m’a paru amusante, cela m’amusait de demander aux acteurs de…, je me suis dit qu’il serait amusant de tenter ce pari… Il y avait du petit chimiste en herbe chez Resnais, qui prenait plaisir à agiter dans ses éprouvettes des ingrédients a priori peu conciliables pour voir ce que cela donnerait : Hiroshima et Nevers, le Nouveau Roman et le cinéma muet des années 1920, les alexandrins de Queneau et la fabrication du polystyrène (racontée à rebrousse-temps, et en Scope couleur, s’il vous plaît), le roman bourgeois et le discours d’un éthologue behavioriste, la parole et le chant, le théâtre de boulevard et la bande dessinée, et même ses propres images avec celles d’un autre cinéaste (Bruno Podalydès). L’une de ses formules préférées était : « Je tourne pour savoir comment ça va tourner. » Chaque projet était une expérience dont il était le premier spectateur, chaque film un prototype, et l’on ne savait jamais à quoi s’attendre en entrant dans la salle de cinéma. Nous n’avions encore rien vu.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.