L’image-mouvement

Cliquer sur l’image pour l’agrandir.

À la belle exposition Palma le Vieux de Bergame, arrêt prolongé devant Incontro di Giacobbe e Rachelo (vers 1524), un de ces tableaux dont il me plaît de penser, avec un anachronisme délibéré, qu’ils annoncent le cinéma. Non seulement la toile est parfaitement construite pour être lue de gauche à droite : depuis le berger assis à gauche — témoin de la scène, il est notre alter ego dans le tableau — jusqu’aux confins de droite, en passant par le second berger dont la pose prolonge celle du premier tout en rimant avec celle du couple central ; mais l’on y sent encore le désir ardent du peintre de communiquer l’impression de mouvement : le berger se penchant pour verser le contenu du seau dans la mangeoire ; la triple action de Jacob et Rachel : encore en marche l’un vers l’autre (ils ont chacun un pied en avant), ils se sont à peine rencontrés au milieu du tableau qu’ils se serrent la main en tendant le visage pour s’embrasser ; le chien reniflant le chapeau ; l’agitation du troupeau et les deux moutons querelleurs à droite ; les figurants en marche qui animent discrètement l’arrière-plan.

Ce souci de saisir et suggérer le mouvement, on le trouve à l’œuvre à la même époque dans plusieurs toiles de Titien. Il reparaît un siècle plus tard dans un tableau de Poussin qui n’a jamais cessé de me fasciner, Éliezer et Rebecca (1648). En témoigne l’ordonnance admirablement rythmée des porteuses d’eau autour du puits, dont il n’échappera à personne qu’elles ont toutes le même visage, avec des expressions légèrement différentes — comme s’il s’agissait du même personnage démultiplié, saisi à différents moments d’une même action, en autant d’arrêts sur image surimposés.

Cliquer sur l’image pour l’agrandir.

Palma il Vecchio, Lo sguardo della bellezza, jusqu’au 21 juin à la Galleria d’arte moderna e contemporanea de Bergame.

Palma il Vecchio, Lo sguardo della bellezza, jusqu’au 21 juin à la Galleria d’arte moderna e contemporanea de Bergame.

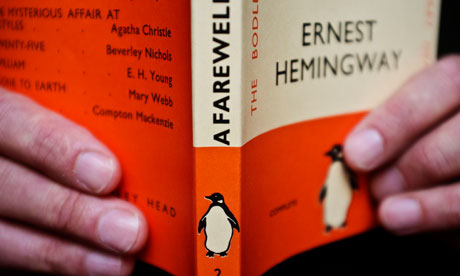

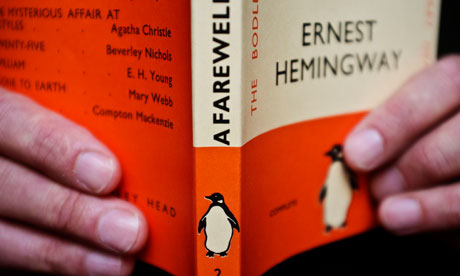

Comment draguer avec un pingouin

Transmis par M.-L.

L’appartement avait la forme d’une longue boîte : sur la gauche, salon et kitchenette ; sur la droite, les chambres et, supposai-je, la salle de bains. Des bibliothèques couvraient tous les murs ; avec les rideaux tirés, l’air manquait et il régnait une légère odeur de désinfectant et de moisissure. J’inspectai les livres, alors que Varenka l’infirmière nous conduisait au salon et nous demandait de patienter. La plupart d’entre eux semblaient venir de chez les bouquinistes ; les jaquettes des ouvrages reliés étaient abîmées, il y avait des pliures dans le dos ; le soleil avait décoloré les couvertures. Quelle que soit leur provenance, ils avaient été soigneusement classés, d’abord par sujet, puis par auteur, avec deux étagères réservées aux romans de Patrick O’Brian, au moins jusqu’au Blocus de Sibérie. Pas mal de poches sortis chez Penguin dans les années cinquante aussi.

Mon père ne jure que par ces bouquins ; il m’a raconté qu’ils étaient tellement classe à l’époque, qu’il suffisait de s’asseoir à la terrasse d’un café braché de Soho et de faire semblant d’en lire un pour emballer autant de petites nanas qu’on voulait avant même d’avoir commandé son deuxième expresso.

Ben Aaronovitch, Murmures souterrains

(le Dernier Apprenti Sorcier, 3).

Traduction de Benoît Domis.

J’ai lu, « Nouveaux Millénaires », 2013.

Photo : Sarah Lee/The Guardian.

Morand express

À la page 42 du Londres de Paul Morand, cette biographie fénéonesque :

George Ier (1714-1727), qui ne parlait pas anglais, « n’aimait que le punch et les grosses femmes » et mourut d’une indigestion de melon.

Les cinquante-sept premières pages du livre parcourent à grandes enjambées l’histoire de la ville, de l’Antiquité aux années 1900. Ça défile : les Romains, les Vikings, les Normands, la politique, la religion, le commerce et l’argent, l’urbanisme et l’architecture, la peste et le grand incendie. Comme dans les meilleures pages de Venises, Morand fait montre d’une aptitude peu commune à manier de front la longue-vue et le microscope, l’ample panoramique et l’arrêt sur image, le ralenti et l’accéléré, le croquis d’ambiance et le raccourci évocateur. Il excelle à capter l’air du temps de chaque époque. Il ne se trompe jamais dans le choix d’un détail. C’est de la prose sous caféine. Son tempo, procédant par rafales de périodes brèves, est épatant.

Nous voici au XVIIIe siècle :

C’est toujours la plus grande ville du monde, mais son climat s’est gâté : brouillards… mélancolie… humidité des cerveaux : déjà le gloom. Londres est la métropole du spleen, que l’abbé Prévost appelle « vapeurs angloises ». Voltaire, si anglophile, avoue « qu’il y a des journées de vent d’est, où l’on se pend. »

[…]

Cette vie licencieuse et frivole a des dessous terribles de crime, de misère et de sang. Avec Hogarth pour guide, nous verrons que c’en est fini de la merry England de Shakespeare ou de Pepys ; la tristesse du gin a succédé à la gaieté de l’ale.

Paul MORAND, Londres suivi de le Nouveau Londres. Gallimard, « Folio » n° 5405, 2012.

La Part de l’ombre en salles

La Part de l’ombre d’Olivier Smolders sera projeté, en programme double avec la Légende dorée, le 24 avril à 20 heures à Liège, au Churchill, en présence du réalisateur.

Dix autres projections, en couplage avec Mort à Vignole, suivront en avril et mai au Churchill. Horaires ici.

Une projection aura également lieu à Bruxelles à la Cinémathèque, le 21 mai à 19h30, en présence d’Olivier Smolders.

La Part de l’ombre

Un film d’Olivier Smolders

Scénario : Olivier Smolders et Thierry Horguelin

Photographies : Jean-François Spricigo

Les Films du Scarabée et Yuzu Productions, 2013

28 minutes

L’image fantôme d’Oskar Benedek, par Tieri Briet.

Entretien avec Olivier Smolders.

Casa Boschi Di Stefano

J’ai un faible pour les musées-maisons, maisons d’artistes ou de collectionneurs. Il y en a quelques-uns à Milan : le museo Poldi Pezzolli et le museo Bagatti Valsecchi, deux demeures de riches collectionneurs du XIXe siècle, à l’opulence un peu écrasante. Le plus secret d’entre eux, à l’écart du centre, est l’appartement d’Antonio Boschi et Marieda Di Stefano. Je dois sa découverte inopinée à une aimable petite dame du Fondo Ambiante Italiano, rencontrée à Santa Maria presso San Satiro devant le trompe-l’œil de Bramante.

Il se trouve au deuxième étage d’un immeuble de la via Giorgio Jan dessiné par Piero Portaluppi — architecte auquel on doit le museo del Novocento et l’incroyable villa Necchi Campiglio, triomphe de la ligne claire des années 1930, qui mérite elle aussi la visite.

Antonio Boschi (1896-1988) et Marieda Di Stefano (1901-1968) se sont rencontrés en vacances en 1926 et mariés l’année suivante. Elle était céramiste et fille de collectionneur ; et lui, ingénieur. Boschi, si j’ai bien compris, fit fortune grâce au brevet d’une petite roue dentée appelée à jouer un rôle essentiel aux usines Pirelli — grâce à quoi les époux purent assouvir leur passion de collectionneurs. En quarante ans d’existence commune, ils acquirent pas moins de deux mille œuvres, tableaux, sculptures et dessins. Trois cents d’entre elles sont exposées dans leur appartement ; les autres ont rejoint les collections du museo del Novocento.

L’accrochage de la casa Boschi Di Stefano est chronologique. Il compose, pièce après pièce, un panorama de la peinture italienne des années 1910 aux années 1960. Savinio, Carrá, De Chirico, Morandi, De Pisis, Sironi, Fontana côtoient des artistes aux noms oubliés ou connus des seuls spécialistes de la période. Tout n’est pas d’égale valeur, mais l’on fait quelques découvertes 1 et c’est évidemment l’ensemble qui fait sens, et se charge d’une électricité supplémentaire d’être exposé dans le cadre de vie de ses propriétaires. On sent ici le contact vécu au quotidien avec des œuvres choisies et aimées, qui rend la visite d’autant plus émouvante.

1 Si j’avais pu emporter une toile sous le bras, ce n’est pas sur le grand Chirico (d’époque tardive et plutôt laid, il faut bien l’avouer) ni même sur un Morandi que j’aurais jeté mon dévolu, mais sur un adorable petit tableau de Renato Paresce, peintre inconnu de moi, Statua e scala (1929).

Casa Boschi Di Stefano, 15 via Giorgio Jan, Milan. Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures. Entrée libre.

Casa Boschi Di Stefano, 15 via Giorgio Jan, Milan. Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures. Entrée libre.

Au balcon

L’exploration, en quelques jours, d’une ville inconnue est forcément lacunaire et livrée au hasard. Parfois, une sorte de thème secret s’impose à notre insu au fil des déambulations. C’est après coup que je m’en suis rendu compte : à Milan, j’ai passé mon temps à photographier des balcons, des frontons et autres décors de façade. Ces ornements sont des indices parmi d’autres d’une grande variété architecturale qu’on ne remarque pas de prime abord, tant ses sédiments ont fini par se fondre en un tout mystérieusement harmonieux dans sa disparate, rythmé par des avenues larges aux perspectives dégagées : gothique, Renaissance, influence autrichienne, néoclassicisme, Liberty (version locale de l’Art nouveau), Art déco, rationalisme moderniste des années 1930 qui finit par dégénérer en monumentalisme mussolinien, très écrasant merci beaucoup. Même les tours de verre et les immeubles ultramodernes ont une élégance de ligne que peut leur envier la pesante « tour des Finances » de Liège, au postmodernisme déjà démodé avant même achèvement des travaux.

Les murs ont des oreilles

Ce n’est pas à Milan qu’on fera, comme à Venise, la chasse aux citofoni. Tout de même, on ne pouvait manquer d’aller saluer le célèbre parlophone en forme d’oreille géante du 10 via Serbelloni (immeuble Liberty construit en 1925-1927 ; architecte : Aldo Andreani).

Naturellement, on a tout de suite songé à Franquin.

Palma il Vecchio, Lo sguardo della bellezza, jusqu’au 21 juin à la Galleria d’arte moderna e contemporanea de Bergame.

Palma il Vecchio, Lo sguardo della bellezza, jusqu’au 21 juin à la Galleria d’arte moderna e contemporanea de Bergame.