Combien de fois dans sa vie un Londonien lit-il et entend-il « Mind the gap » ?

Londres

West Norwood

Oxford

Combien de fois dans sa vie un Londonien lit-il et entend-il « Mind the gap » ?

Londres

West Norwood

Oxford

L’amateur de maisons-musées est à la fête en Angleterre. Le petit guide de Vicky Wilson, London’s Houses, en recense soixante-huit rien que dans le grand Londres ; quant au livre de référence de Simon Jenkins, il s’intitule England’s Thousand Best Houses, rien que ça ! Parmi ces demeures, certaines sont devenues plutôt des musées. D’autres ont conservé tout à fait leur caractère de maison, et ce sont bien entendu celles-ci qui ont notre préférence : celles qui ont été préservées le plus possible en l’état, sans muséographie envahissante, sans panneaux didactiques ni cartouches explicatifs dans tous les coins, celles dont on peut le mieux goûter le cachet, respirer l’atmosphère, imaginer la vie des habitants en s’offrant, le temps de la visite, l’illusion d’un voyage dans le temps.

Cependant, conserver les lieux en l’état n’a pas toujours été possible. Bien souvent, le mobilier et les effets personnels de l’illustre occupant des lieux – savant, artiste, écrivain… qui vaut à la maison d’être devenue objet de patrimoine – ont été dispersés en tout ou en partie après sa mort. En ce cas, ce que cette maison vous proposera, c’est un intérieur reconstitué, certes avec tout le soin, toute l’exactitude historique possible (on peut faire confiance sur ce point au scrupule exemplaire du National Trust). Ce ne sera pas le bureau de Samuel Johnson que vous admirerez dans sa maison mais un bureau, bureau d’époque, bureau plausible. (Une reconstitution évocatrice d’un genre très particulier, parce qu’elle fut l’œuvre obsessionnelle non pas d’une institution patrimoniale mais d’un particulier, c’est la Dennis Severs’ House, « maison de fantômes » dont l’Éditieur singulier a dit un mot ici.)

Restent les exemples les plus heureux où l’endroit n’a pas bougé d’un iota : soit que le propriétaire en ait fait legs à la nation sous condition qu’il ne soit rien changé à l’aménagement des lieux (ainsi le Sir John Soane’s Museum) ; soit que la maison soit restée, telle qu’en elle-même, propriété de la même famille durant plusieurs générations avant d’être confiée aux bons soins d’un trust. Et tel est le cas de la Linley Sambourne House, incroyable « capsule temporelle » victorienne où la densité ahurissante de meubles et d’objets au pouce carré donnerait de l’urticaire à un décorateur d’intérieur contemporain.

Linley et Marion Sambourne firent l’acquisition du 18 Stafford Terrace en 1874, peu de temps après leur mariage, avec l’aide financière du père de Marion. La maison était de construction récente et ce nouveau quartier de Kensington avait la cote auprès des artistes. Les plus fortunés d’entre eux s’y faisaient bâtir des maisons-studios extravagantes, à l’instar de Frederic Leighton, peintre académique à succès et président de la Royal Academy of Arts. Caricaturiste de talent pour Punch et illustrateur de livres, Linley Sambourne ne disposait pas de tels moyens. Il s’attacha néanmoins à faire de sa maison une « demeure d’artiste » au goût du jour, en la tapissant de papiers peints de William Morris et en y accrochant à profusion, cordés en rangs serrés, ses propres dessins, des œuvres de ses contemporains et des reproductions de grands maîtres. Les rangées d’assiettes et de porcelaines chinoises destinées à faire impression sont perchées en hauteur pour dissimuler leurs imperfections, la plupart étant ébréchées parce qu’elles furent achetées bon marché, dans les limites du budget du ménage.

La Sambourne House est typique du goût de la classe moyenne victorienne-edwardienne, marqué par la collectionnite et le démon de l’accumulation. C’est, sur trois étages et dans toutes les pièces, une abondance invraisemblable de meubles, d’argenterie, de bibelots, de cadres et de faïences, de tapis, de tentures et de coussins brodés, multipliée encore par les reflets de grands miroirs sorcières. N’y manque pas non plus une touche de morbidité si étrange à nos yeux d’aujourd’hui : dans le vestibule, ce sont des oiseaux empaillés, suspendus tête en bas dans des cadres sous verre, qui accueillaient les visiteurs du couple.

Une singularité de Linley Sambourne, c’est son intérêt pour la photographie qu’il pratiquait en amateur passionné et le rôle qu’elle jouait dans son travail de dessinateur. Posant lui-même comme modèle ou mettant en scène ses proches et le personnel de la maison dans des attitudes très précises, il décalquait par la suite ses photos (qu’il développait lui-même dans sa salle de bains) pour en tirer la première ébauche de ses caricatures. Il s’était ainsi constitué une banque de plusieurs milliers de clichés soigneusement classés, dans laquelle il puisait, suivant les besoins du dessin en cours, un geste, une posture, une attitude. Cette technique lui permettait d’une part de gagner du temps (les délais du Punch étaient serrés) et d’autre part d’atteindre à une vérité d’expression à laquelle il était très attaché. La face secrète de cette activité de photographe, ce sont les nombreuses photos de nus féminins typiquement fin de siècle, qu’il réalisait non pas à domicile (c’eût été shocking), mais dans les locaux du club de photographie dont il était membre.

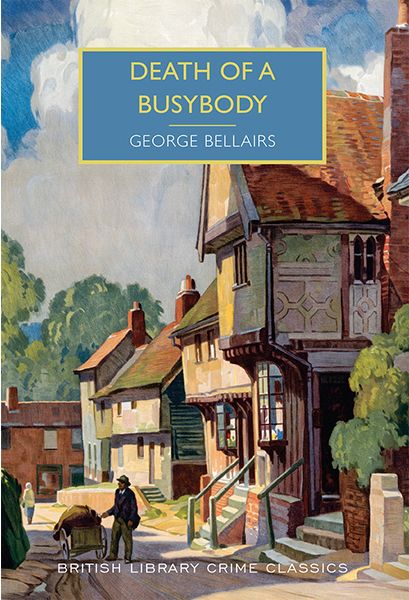

Heureuse initiative de la British Library : la réédition de petits maîtres du roman policier anglais des années trente et quarante, ces artisans capables qui firent la vitalité d’un genre avant de tomber dans les oubliettes. Une cinquantaine de titres ont paru à ce jour. Chaque volume est accompagné d’une brève introduction.

J’ai jeté mon dévolu, un peu au hasard, sur un roman de George Bellairs, attiré par le titre que j’ai d’abord lu de travers. Death of a busybody, c’est « la mort d’une fouineuse ». Mais si l’on sépare busy et body, on obtient : « la mort d’un cadavre agité », ce qui ne manque pas de sel. L’action se déroule dans un village de carte postale, qui dissimule bien entendu mille turpitudes sous ses dehors idylliques. Au vu des premières pages, la narration est alerte et pleine d’humour.

George Bellairs, de son vrai nom Harold Blundell, était gérant de banque à Manchester. Il est l’auteur d’une soixantaine de romans mettant en scène l’inspecteur Thomas Littlejohn, limier de Scotland Yard bourru et fumeur de pipe, comme il se doit. Plusieurs d’entre eux ont été traduits en français au Masque, sous des titres d’une folle imagination (Littlejohn prend des vacances, Littlejohn cherche un cadavre, Rien ne va plus, Littlejohn, and so on). Blundell a écrit quatre autres romans policiers sous le pseudonyme d’Hilary Landon.

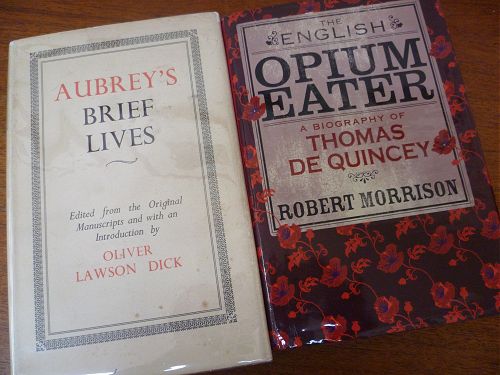

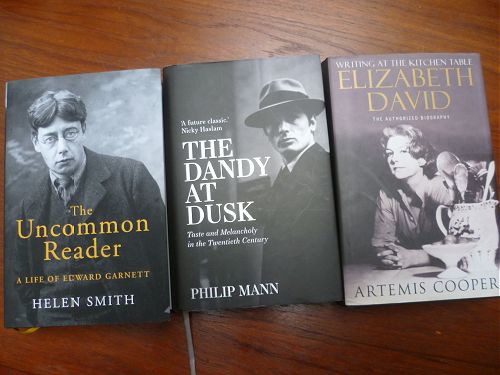

Moisson d’hiver chez Skoob. Il y a un plaisir physique, presque voluptueux, à lire des hardbacks. Le poids réconfortant de ces volumes d’au moins quatre cents pages, choisis de préférence dans le genre biographique. La reliure qui ne casse pas. La qualité du papier bouffant crème agréable au toucher. La composition toujours soignée, avec titres courants et un interlignage généreux. Ils appellent la lecture dans un fauteuil profond, la théière à portée de main.

Durant un peu plus d’un demi-siècle, Wardour Street, dans Soho, fut la rue du cinéma.

La première firme à s’y établir fut la Urban, en 1908. D’autres lui emboîtèrent le pas et, en 1918, la rue comptait une vingtaine de compagnies de cinéma, grandes et petites, parmi lesquelles la branche britannique de Pathé.

Pourquoi Wardour Street ? Parce que les films nitrates étant des plus inflammables (d’où leur surnom de films flammes), les firmes de cinéma devaient payer des primes d’assurance incendie très élevées. Par mesure d’économie, elles étaient donc à la recherche d’immeubles à loyer modique, à l’écart des quartiers d’affaires habituels. À l’époque, les loyers de Soho étaient bon marché. Les choses ont bien changé depuis.

Bientôt, le celluloïd remplaça le film nitrate mais le pli était pris. La Warner et la Rank installèrent leurs bureaux dans Wardour Street au cours des années 1930, la Hammer à la fin des années 1940. À cette époque, pas moins d’une centaine de sociétés de production et de distribution colonisaient la rue et ses environs.

Par la suite, l’évolution socioprofessionnelle du quartier suivit l’évolution générale du monde des médias. À partir des années 1950 et 1960, les firmes de cinéma cédèrent peu à peu la place à des sociétés de postproduction, des compagnies de télévision et de vidéo et des agences de publicité.

Aujourd’hui, Wardour Street est surtout une rue de bars, de cafés, de restaurants et de boutiques branchées. Signe des temps : en 2016, les anciens bureaux de Pathé ont été convertis en appartements de luxe. Un sort identique menace, paraît-il, l’immeuble de la Film House, au grand dam des derniers habitants du quartier. La rue n’en conserve pas moins quelques traces typographiques de son glorieux passé.

Je n’ai pas retrouvé cette enseigne murale de Pathé, sans doute disparue, qu’on aperçoit au début d’un film promotionnel.