Né en 1930, Pierre Lhomme appartient à la génération de la Nouvelle Vague. Mais à la différence d’un Raoul Coutard, par exemple, son style n’est assignable à aucune école. Au contraire, sa filmographie embrasse le spectre entier du cinéma. Il a travaillé avec Jean-Paul Rappeneau et Philippe de Broca aussi bien qu’avec Alain Cavalier, Jean-Pierre Melville, Robert Bresson, Jean Eustache et Marguerite Duras. Il a navigué sans peine entre le classicisme de James Ivory et le style pop de William Klein, entre des superproductions internationales et des films en chambre à micro-budget. Il a signé la photo esthétisante de Mortelle Randonnée et de la Chair de l’orchidée mais aussi l’image documentaire, en caméra portée, du Joli Mai – dont Chris Marker se montra si satisfait qu’il fit la surprise à son chef opérateur de le cocréditer de la réalisation du film. Toute sa carrière témoigne d’un refus des étiquettes, du désir de varier les expériences, d’une curiosité constante pour les innovations techniques, toujours au service de la vision du metteur en scène : « Je ne suis pas entré dans le cinéma par amour de l’image. J’ai fait de l’image par amour du cinéma. »

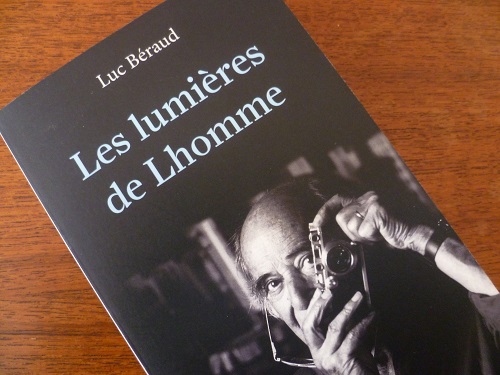

Les Lumières de Lhomme se présente comme une biographie professionnelle, à quoi se mêlent un exercice d’admiration et un témoignage d’amitié qui évitent l’hagiographie. Luc Béraud a su trouver la bonne distance pour parler d’un grand technicien dont il fut l’ami proche et parfois le collaborateur, notamment sur le tournage de la Maman et la Putain. S’il s’inclut dans son récit, ce n’est pas pour se mettre en avant aux dépens de son sujet, mais par honnêteté de narrateur-témoin assumant sa place et son implication dans ce qu’il raconte. Étant lui-même du bâtiment (scénariste, premier assistant, réalisateur), Béraud apporte des renseignements très concrets sur les étapes de la fabrication d’un film, ses contraintes logistiques et sa réalité humaine, l’alliage d’inspiration, de compétence et de débrouillardise indispensable pour mener à bien une telle entreprise (tourner un film, c’est affronter l’aléa). Il se montre en outre excellent pédagogue pour parler technique en évitant la technicité, qu’il s’agisse de la puissance en kilowatts d’un projecteur ou de la sensibilité d’une pellicule. Il propose enfin des éléments de réflexion sur les rapports entre la lumière, le cadre et la construction du sens par la mise en scène. En le lisant, on comprend mieux le rôle nodal du chef opérateur. À l’intersection de l’équipe artistique et de l’équipe technique, le chef op est cette personne qui élabore avec le metteur en scène le style visuel d’un film, rassure avec une bonne dose de psychologie la vedette sur l’éclairage de son meilleur profil et discute matériel avec son chef électricien (poste dont on découvrira l’importance méconnue). Au-delà de la carrière de Lhomme, le livre de Béraud apporte un regard enrichissant sur cinquante ans de cinéma, envisagés sous l’angle de l’éclairage et de la photographie. Sa nature hybride de biographie, d’essai et de récit personnel lui octroie une place à part, à côté du livre richement illustré d’Henri Alekan (Des lumières et des ombres) et des mémoires de Nestor Almendros et de Raoul Coutard.

Luc BÉRAUD, les Lumières de Lhomme. Actes Sud, 2020.

Luc BÉRAUD, les Lumières de Lhomme. Actes Sud, 2020.