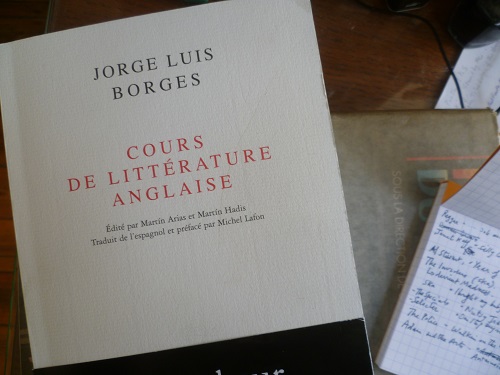

Une histoire personnelle de la littérature anglaise

Ce volume réunit les transcriptions d’un cycle de vingt-cinq cours que donna Borges à l’université de Buenos Aires en 1966. Dans son Essai d’autobiographie, notre héros a raconté comment il décrocha la chaire de littérature anglaise et nord-américaine. On ne sait s’il faut le croire sur parole.

D’autres candidats avaient envoyé des listes laborieuses de leurs traductions, de leurs articles, de leurs conférences et de leurs autres réalisations. Quant à moi, je me limitai à la déclaration suivante : «Tout à fait sans y penser, j’ai passé ma vie à me préparer pour ce poste. » Cette simple façon de poser ma candidature me donna la victoire, je fus nommé et je passai dix ou douze années heureuses à l’université.

Les transcriptions, révisées avec soin, respectent le caractère oral de cet enseignement, digressions, légères redites et erreurs vénielles incluses (Borges, aveugle à cette date, cite forcément de mémoire) ; si bien qu’on a l’impression d’écouter des causeries au coin du feu. C’est fort plaisant, en plus d’être instructif.

S’il se révèle bon pédagogue, Borges se montre peu soucieux d’exhaustivité, et c’est une histoire personnelle de la littérature anglaise qui s’esquisse ici (plus exactement de la littérature du Royaume-Uni, puisque l’Irlande et l’Écosse ne sont pas négligées). Le plan de cours est révélateur à cet égard, tant par ses insistances que par ses omissions. La poésie occupe une place importante, avec une grande attention portée à la prosodie et une prédilection pour les poèmes à caractère narratif, participant de l’univers du mythe ou du conte. Des siècles entiers sont survolés. Chaucer, Swift et même Shakespeare ne sont évoqués qu’en passant, Defoe et Lewis Carroll sont ignorés, tandis que Dante Gabriel Rossetti et William Morris ont les honneurs de deux cours chacun, ce qu’on pourra juger excessif (ce sont d’ailleurs des pages où l’on s’ennuie un peu). Johnson et Boswell stimulent la verve du professeur mais Thackeray est tout juste cité. Le roman victorien se résume à Dickens, Wilkie Collins et Stevenson. Quant au XXe siècle, il brille par son absence – hormis quelques allusions à Shaw, Chesterton et Virginia Woolf.

En revanche, Borges s’attarde longuement sur l’époque médiévale. La rencontre avec la littérature anglo-saxonne, la musique rocailleuse de sa langue et ses connexions avec les mondes germain et scandinave fut l’un des grands événements de sa vie de lecteur. Cette flamme de la découverte est toujours vive et nous vaut quelques-uns des chapitres les plus inspirés du livre. Fait notable : le surgissement d’un lyrisme personnel et du sentiment de la nature aussi tôt qu’au Xe siècle. Ce phénomène unique dans la littérature européenne explique peut-être pourquoi l’Écosse et l’Angleterre verront frémir, quelques siècles plus tard, les premières manifestations de la sensibilité romantique.

L’histoire littéraire telle que la conçoit Borges n’est pas celle des écoles et des courants apparents, mais celle des filiations souterraines reliant à travers le temps des individualités fortes. La littérature anglaise, entre toutes, lui permet d’illustrer cette conception, avec son double phénomène d’insularité : « Chaque Anglais est une île », aime à répéter le professeur, une île habitant d’une île. Elle offre à Borges, plus généralement, un miroir de son propre univers, et l’on ne sera pas surpris de voir paraître au fil des pages quelques motifs privilégiés de son œuvre de critique et d’auteur de fictions : le plaisir d’improviser des « vies brèves » d’écrivains, biographies condensées dessinant le paraphe d’une existence en quelques faits essentiels ou anecdotiques qui se réverbèrent sur l’œuvre et réciproquement ; la défense des mystifications magnifiques porteuses d’une authenticité paradoxale (James MacPherson et les poésies d’Ossian) ; le goût pour les narrations proches du conte ou de l’apologue ; l’intérêt enfin pour les œuvres inspirées par le rêve (Caelmont, Coleridge), ainsi que pour les œuvres inachevées, dont l’inachèvement même semble une des conditions d’existence et le ressort secret de la beauté.

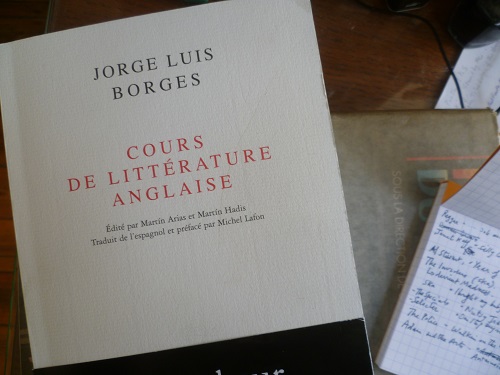

Jorge Luis BORGES, Cours de littérature anglaise. Édité par Martín Atias et Martín Hadis. Traduction et préface de Michel Lafon. Seuil, « la Librairie du XXIe siècle », 2006.

Jorge Luis BORGES, Cours de littérature anglaise. Édité par Martín Atias et Martín Hadis. Traduction et préface de Michel Lafon. Seuil, « la Librairie du XXIe siècle », 2006.

Les stationnaires

Pourquoi désigne-t-on en anglais sous le terme de stationery les articles de papeterie et, plus généralement, les fournitures de bureau ? À une oreille française, le mot sonne étrangement. Plutôt que l’image d’un beau stylo posé sur une rame d’élégant papier à en-tête, il fait surgir la vision de terrains de stationnement. Cette bizarrerie m’a souvent frappé sans me pousser à ouvrir un dictionnaire étymologique. Les premières pages de la Petite Histoire de la librairie française de Patricia Sorel (La Fabrique, 2021) apportent aujourd’hui la clé du mystère.

Comme beaucoup de mots anglais à racine latine, stationery et stationer ont une origine française. Le substantif stationnaire provient du bas-latin stationarius, désignant un soldat affecté à un poste de garde. (Zola, dans la Bête humaine, parle encore d’un « stationnaire de nuit ».) Au Moyen Âge, le mot en est venu à désigner les marchands de livres et de papier « sédentaires », disposant d’une échoppe ou d’un éventaire, par opposition aux colporteurs et marchands ambulants.

Au cours des XIIe et XIIIe siècles en Occident, la production des manuscrits sort des monastères et se laïcise. L’apparition des universités (en France, mais aussi en Italie et en Angleterre) engendre un véritable commerce du livre. Les libraires font leur apparition : ils s’installent près des universités pour fournir aux maîtres et étudiants les manuscrits nécessaires aux études.

[…]

Ceux qui font commerce de livres manuscrits se divisent en deux classes : les libraires et les stationnaires. Le libraire reçoit en dépôt des manuscrits à vendre et cherche des acquéreurs parmi sa clientèle […] Lorsque ses ressources lui permettent de devenir propriétaire de manuscrits, il les met de préférence en location. Le stationnaire ajoute à cette activité celle de faire ou de faire faire des copies de manuscrits anciens ou d’œuvres nouvelles, qu’il met ensuite en circulation sous le contrôle de l’Université (il est donc à la fois libraire et éditeur).

Alain Resnais et les séries américaines

Dans Positif de février, remarquable article de François Thomas sur Alain Resnais et les séries américaines. Avec Chris Marker, Resnais fut le premier cinéaste français à faire publiquement état de son intérêt pour ces séries – et pas sur le mode de l’aveu d’une « faiblesse coupable » mais en mettant en avant leur invention narrative et formelle. « Là, déclarait Marker, il y a un savoir, un sens du récit, du raccourci, de l’ellipse, une science du cadrage et du montage, une dramaturgie et un jeu d’acteurs qui n’ont d’équivalent nulle part. »

Si cela paraît banal aujourd’hui, il faut rappeler qu’il n’en allait pas du tout de même il y a vingt ans. J’ai le souvenir à ce propos de conversations de bistro houleuses entre camarades cinéphiles, qui prenaient l’allure de mini-batailles d’Hernani.

(« Comme c’est loin, tout ça », dirait Alphonse Allais.)

De la part de Resnais, cet intérêt n’a rien de surprenant, lui qui se montrait aussi curieux de formes savantes (Nouveau Roman, musique contemporaine) que de formes populaires (bande dessinée, roman feuilleton, théâtre de boulevard, comédie musicale), lesquelles sont du reste elles-mêmes des formes complexes, et qui s’est employé, de plus en plus, à mixer les deux dans ses films.

Au-delà de ce rappel, l’intérêt de l’article de François Thomas est de suivre à la trace, à la façon méthodique et claire dont il est coutumier, la manière dont la fréquentation de certaines séries (24, The Shield, X-Files et Millenium) a nourri les films de la dernière période de Resnais, en particulier Cœurs, les Herbes folles et Vous n’avez encore rien vu. Apport sensible dans la conception du décor, certains effets de caméra (panoramiques filés, zooms impromptus, changements de mise au point en cours de plan), le recours ponctuel au split-screen, voire certains choix de costumes (on apprend que la vêture d’André Dussolier dans les Herbes folles est inspirée de celle de Larry David dans Curb your Enthusiasm !) ; mais surtout dans la musique de Mark Snow, dont Resnais apprécie le climat inquiétant et mélancolique et dont il fait à partir de Cœurs son compositeur attitré. L’apport de Snow est loin de se limiter à la composition d’une bande originale sur le film monté. Il intervient, sans le savoir, dès la préparation du film. Resnais offre ses disques à certains de ses comédiens et collaborateurs 1, fait diffuser des extraits choisis sur le plateau pendant les répétitions et les prises de plans muets pour suggérer une ambiance ou imprimer un certain rythme aux mouvements d’appareil, emploie des morceaux des B.O. de X-Files et Millenium comme musiques témoins à l’étape du montage. « “C’est comme si Snow était, en tant que fantôme, dans la salle de montage”, me dit Resnais. Quand Snow commence à écrire sa partition, quelles que soient les fortes différences avec ses musiques pour Chris Carter, il se retrouve dans l’atmosphère qu’il a indirectement contribué à créer. »

Les séries, pour Resnais, étaient un tremplin vers la liberté stylistique. Les leçons qu’il en tirait devenaient indiscernables dans ses films tant elles se mélangeaient à quantité d’autres sources d’inspiration et tant le point d’arrivée s’éloignait du point de départ.

Sur les méthodes de travail de Resnais, François Thomas a publié deux livres indispensables, l’Atelier d’Alain Resnais (Flammarion, 1989), et Alain Resnais. Les Coulisses de la création (Armand Colin, 2016). Ils sont composés d’essais, d’entretiens avec le cinéaste, ses comédiens et ses collaborateurs, et de reportages de tournage.

1 Pratique habituelle chez le cinéaste. L’écoute partagée des quatuors de la seconde école de Vienne a ainsi guidé la préparation et le tournage de l’Amour à mort.

Dans les coulisses d’un grand magasin

Depuis Au bonheur des dames de Zola, on sait combien les grands magasins sont un lieu romanesque privilégié. Aux romanciers soucieux d’observation sociale, ils offrent un parfait microcosme du monde du travail et de la consommation, organisé verticalement (depuis les caissières, les vendeuses et les coursiers jusqu’aux cadres supérieurs perchés au dernier étage) et horizontalement : en scène, un décor trop beau pour être vrai, fait de vitrines et d’étalages où rutile la marchandise ; en coulisses, les quais de livraison, les réserves, les bureaux, l’infirmerie et la cantine des employés.

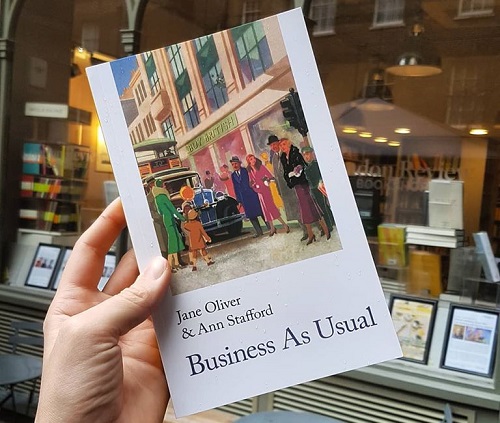

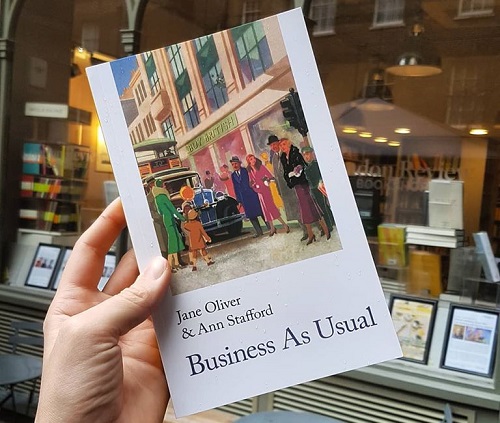

On le vérifie avec Business as Usual, roman par lettres illustré datant de 1933 et réédité l’année dernière chez Handheld Press, maison spécialisée dans la redécouverte de pépites oubliées. Il s’agit de la première œuvre de Jane Oliver et Ann Stafford, deux prolifiques romancières à succès qui publièrent à elles deux, tantôt en tandem et tantôt en solo, près d’une centaine de livres, principalement des romans historiques. Ici, le cadre est contemporain à sa date, le ton est à l’humour et le résultat est utterly delightful. C’est un Au bonheur des dames qui aurait été écrit par Wodehouse. On songe aussi aux comédies hollywoodiennes des années 1930-1940, qui savaient marier brillamment la romance, la satire des mœurs et la peinture sociale.

Fille d’une bonne famille écossaise et désargentée, Hilary Fane est fiancée à un chirurgien qui a reporté les épousailles d’un an, le temps pour lui d’établir sa pratique. Contre l’avis de ses proches, elle décide de s’installer à Londres et d’y vivre par ses propres moyens jusqu’à son mariage. Passé quelques déboires, elle décroche un emploi de secrétaire au grand magasin Everyman (inspiré de Selfridges). Elle s’y révèle une dactylo lamentable mais son sens de l’organisation la fait remarquer par la direction et elle se voit affectée successivement à divers départements en vue de les moderniser : la bibliothèque (on apprend que tous les grands magasins anglais de l’époque offraient un service de prêt de livres par correspondance, hérité de la pratique ancienne des cabinets de lecture), le rayon librairie et enfin le service des ressources humaines. Cette rapide ascension professionnelle ne va pas sans susciter la jalousie de ses collègues, qui détestent en outre être bousculés dans leur routine, aussi pénible soit-elle.

Vive, spirituelle et drôle, Hilary est aussi une irrésistible gaffeuse. Son don d’observation nous vaut une réjouissante galerie de portraits et des saynètes désopilantes sur les relations vendeurs-clients ou l’hystérie du shopping de Noël. Mais si le ton se veut principalement amusant et léger, le talent d’Oliver et Stafford est de savoir glisser au passage des aperçus révélateurs et parfois plus sombres sur le Londres des années 1930, les barrières de classes, les embûches rencontrées dans la quête d’un gîte et d’un emploi, les conditions d’existence de la low middle class, les aspects les plus durs de la condition féminine durant l’entre-deux-guerres.

On goûte aussi dans ce livre la finesse de la construction narrative et l’intelligence des ressources du genre épistolaire – en particulier dans le maniement des ellipses. Le récit est constitué des lettres pleines de vie que l’héroïne adresse à sa famille et à son fiancé (dont on devine entre les lignes qu’il est un ombrageux barbon, sans besoin de lire ses réponses) ; mais on y trouve aussi des télégrammes, des mémos internes qui circulent entre les échelons hiérarchiques du magasin. Au milieu de ces échanges se glisse un simple bordereau postal pour l’expédition d’un petit paquet, sans description aucune de son contenu. Mais on devine instantanément ce qui s’y trouve, et c’est un point tournant de l’histoire. Tout aussi savoureuse est la conduite des affaires sentimentales d’Hilary par mémos interposés. Ces trouvailles sont dignes de Lubitsch ou du Wilder de la Garçonnière.

Jane OLIVER et Ann STAFFORD, Business as Usual (1933). Handheld Press, 2020.

Jane OLIVER et Ann STAFFORD, Business as Usual (1933). Handheld Press, 2020.

Poétique de la citation

J’en étais arrivé à devenir un artiste citeur parce que précisément, très jeune, je n’arrivais pas en tant que lecteur à aller au-delà de la première ligne des livres que je m’apprêtais à lire. J’étais tellement handicapé parce que les premières phrases des romans ou des essais que j’essayais d’aborder s’ouvraient pour moi à trop d’interprétations différentes, ce qui m’empêchait, compte tenu de l’exubérante abondance de sens, de continuer à lire. Ces obstacles que, par bonheur, j’ai commencé à perdre de vue vers l’âge de dix-huit ans, furent sûrement à l’origine de ma passion ultérieure à accumuler des citations – plus il y en avait, mieux c’était –, une nécessité absolue d’absorber, de rassembler toutes les phrases du monde, un désir irrésistible de dévorer tout ce qui se mettait à ma portée, de m’approprier tout ce dont, dans des moments de lecture propice, j’envisageais de faire mon miel.

Dans ce désir d’absorber ou de glisser dans mes archives toutes sortes de phrases isolées de leur contexte, je suivais le diktat de ceux qui disent qu’un artiste assimile tout et qu’il n’en est pas un seul qui ne soit influencé par un autre, qui ne prenne chez un autre ce qu’il peut si le besoin s’en fait sentir. Absorber, absorber, et avant tout fuir les heures noires ou amères : telle était ma devise quand j’ai commencé à me libérer du problème des obstacles apparaissant dans les premières phrases des livres.

Enrique Vila-Matas, Cette brume insensée

(Esta bruma insensata, 2019).

Traduction d’André Gabastou.

Actes Sud, 2020.

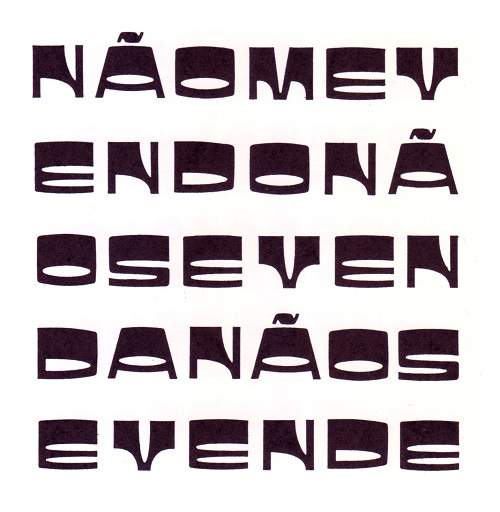

Typo des villes (62) : Jackson

Vous la connaissez de vue sans nécessairement pouvoir la nommer. La police de caractères Jackson fut créée en 1971 par Bernard Jacquet pour Mecanorma. Il existe peu d’informations sur Jacquet, designer américain comme son nom ne l’indique guère, auquel on doit aussi la police très flower power Spring.

(Suivant d’autres sources, la Jackson serait l’œuvre d’Albert Boton. Mais elle n’est pas mentionnée sur le site le plus complet consacré à Boton et son style ne s’accorde guère avec celui des autres polices attribuées à coup sûr à ce grand dessinateur de caractères et de logotypes, qui portent l’empreinte de son mentor Adrian Frutiger. Peut-être Boton fut-il responsable, via l’une de ses agences, de la commercialisation de la Jackson en France ? Il y a là, quoi qu’il en soit, un mystère à éclaircir.)

Police emblématique de l’ère post-spatiale, la Jackson fut omniprésente en son temps sur les pochettes de disques et les enseignes commerciales. Elle avait particulièrement la cote auprès des fleuristes, des nettoyeurs à sec et des salons de coiffure. Il est quasiment impossible de se promener dans une ville de province française sans en rencontrer au moins un échantillon. Ci-dessous ma modeste collection rassemblée au fil des ans. La cueillette continue.

Paris

Bruxelles

Toulon

À nouveau Paris

Dax

Pau

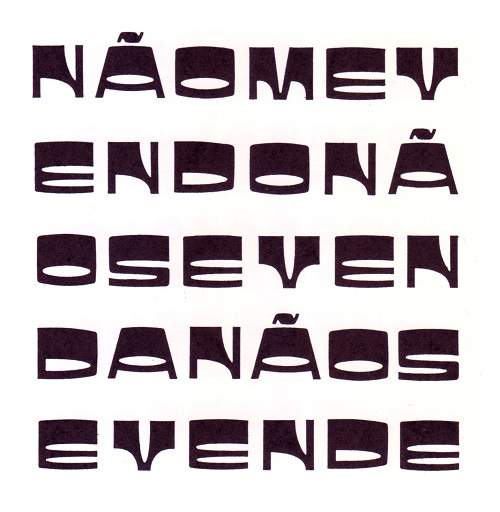

En raison de ses qualités visuelles, la Jackson ne pouvait manquer de séduire les praticiens de la poésie concrète – dite aussi poésie spatialiste. Figure majeure de ce courant international (dont les initiateurs furent Ilse et Pierre Garnier), le Brésilien Augusto De Campos l’employa dans un de ses poèmes visuels, Não me vendo [Suis pas à vendre]. Le texte forme un carré de cinq lignes sur six caractères.

Dans sa traduction française, Patrick Quillier aboutit à un quasi-carré de cinq lignes sur huit caractères :

S U I S P A S À

V E N D R E S O

I S P A S À V E

N D R E E T P A

S A V E U G L E

[Source : la Poésie brésilienne aujourd’hui, Bruxelles, Le Cormier, 2011 (édition bilingue).]

Jorge Luis BORGES, Cours de littérature anglaise. Édité par Martín Atias et Martín Hadis. Traduction et préface de Michel Lafon. Seuil, « la Librairie du XXIe siècle », 2006.

Jorge Luis BORGES, Cours de littérature anglaise. Édité par Martín Atias et Martín Hadis. Traduction et préface de Michel Lafon. Seuil, « la Librairie du XXIe siècle », 2006.