Édition originale (Minuit, 1951), acquise au Port de tête pour une dizaine d’euros. Paulhan a passé sa vie à semer des bombes à retardement, sous la forme de textes brefs, intempestifs, d’apparence limpide, et dont le sens pourtant mystérieusement se dérobe au moment où l’on croit s’en saisir. On avance en confiance, bercé par le ton aimable et modéré, les hésitations et les repentirs feints d’un causeur de bonne compagnie ; on ne voit rien venir et puis c’est trop tard : ce diable d’homme a retourné quelques vérités premières comme des gants et vous a tiré le tapis de sous les pieds.

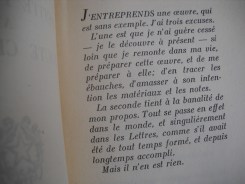

L’ironie est sa seconde nature. Dans Petite Préface à toute critique, elle s’insinue dès l’avant-propos, qui annonce « trois excuses à ce livre », mais n’en formule que deux. (Fausse distraction : la troisième surviendra quelques chapitres plus loin.) En une centaine de pages, Paulhan se collette une fois encore avec son cher sujet, celui qu’il n’a cessé de triturer en l’envisageant chaque fois sous un angle différent, de Jacob Cow le pirate aux Fleurs de Tarbes : les équivoques du langage, le rapport problématique du mot et de l’idée, du signe et de la chose signifiée. Il le fait à sa manière sinueuse mais sûre, comme un chat matois qui fait patte de velours — mais la griffe est au bout. (Sartre en fait notablement les frais.)

[…] Car le poète ou le prosateur ne compose pas son œuvre sans se régler sur certains choix ou préférences, qui forment à la longue la raison et comme l’armature secrète du poème ou du roman. Tantôt les choix sont préparés de longue date, et tantôt subits. Mais que ce soit en dix ans ou en deux heures, la grande part du travail d’un auteur se passe en repentirs et retours, corrections, vérifications, retouches. D’un mot, en critiques — ai-je dit secrètes ? Elles ne le sont guère en tout cas de nos jours, où l’on ne trouve point de création qui ne se double d’un système critique. Observez plutôt Valéry, Proust, Gide, Claudel, Joyce, Breton, Sartre, et les autres : une bonne moitié de leur œuvre se dépense à prouver qu’ils ont eu raison d’écrire l’autre moitié.

[…] Or nous n’arrêtons guère plus haut d’évaluer les opinions, les propos, les événements mêmes, qui viennent à notre portée — et les hommes du même coup. Qui prononce sur la question sociale et la situation politique, ou décide seulement si le fond de l’air est chaud ou froid, fait de la critique, comme il fait de la prose, sans le savoir. Ce qu’on appelle penser, c’est à tout moment choisir, jauger, distinguer le vrai du faux et le valable du médiocre. Critique est l’un des noms de l’attention.

Pas de commentaire

Laisser un commentaire