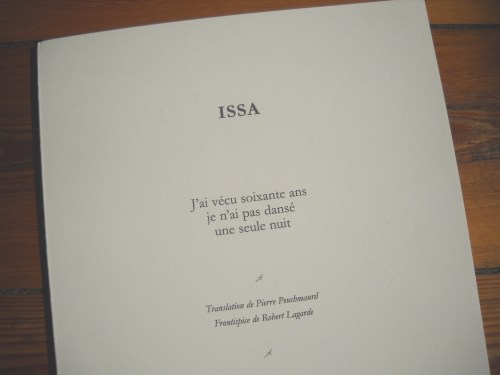

La meilleure manière de lire un auteur, c’est de le traduire, disait je ne sais plus qui. Il y a aussi la phrase célèbre de Proust : « Tout lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. » On remue tout cela en lisant le recueil de haïkus d’Issa Kobayashi (1763-1828), J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit, publié à l’enseigne de La Morale merveilleuse. C’est un beau livre, parfaitement composé et imprimé par Stéphane Mirambeau. C’est un livre à deux voix superposées, où les vers d’Issa dessinent un portrait en creux de Pierre Peuchmaurd, à qui nous devons le texte français.

S’agit-il d’une traduction, d’une paraphrase, d’une transposition, d’une réappropriation, d’une réécriture ? On ne sait trop ; sans doute un peu tout cela à la fois. La couverture crédite curieusement Peuchmaurd d’une translation, jeu de mots franco-anglais qui laisse perplexe mais suggère en tout cas l’idée d’un déplacement — d’une langue à une autre, d’un univers dans l’autre, comme un jeu de vases communicants. De fait, nombreuses sont les passerelles sensibles entre ces haïkus revisités et les propres vers, les aphorismes de Peuchmaurd. Ce tercet, par exemple, pourrait être de lui : « Ce matin de printemps / on a procédé / à l’estimation de ma carcasse. » La présence lancinante en ces vers — quoique tempérée par l’ironie — de l’automne et du crépuscule, de la lente agonie de toute chose, de la vieillesse et de la mort se charge aussi pour nous d’une grande émotion — d’autant plus forte d’être murmurée à voix basse, à travers la voix d’un autre — si l’on songe que Peuchmaurd savait probablement déjà sa fin proche en préparant ce recueil.

Autre passerelle : il me semble que certains haïkus d’Issa répondent avec une jubilation contagieuse à cette interrogation de Peuchmaurd, qui surgissait tout à trac en dernière page du Bathyscaphe no 1 : « Comment faire partager poétiquement les sentiments d’un homme qui regarde le cadavre d’une tique s’enfoncer dans l’eau des toilettes où il est en train de pisser ? » Ne riez pas, c’est une vraie question. Que faire avec la trivialité ? Comment rendre un compte exact de ce peu de chose à la fois plaisant et dérisoire et saugrenu et enchanteur ? Sans tomber dans la dépréciation facile ni dans la plate vulgarité, et par pitié sans pohétiser. Eh bien, Issa a trouvé le la, la note juste, lui qui parvient à concilier avec un naturel désarmant la considération plaisante à ras de terre et le signe ascendant cher à Breton — et avec ça, sans jamais en faire un plat.

Il y a ainsi chez lui une manière réjouissante de tordre le cou au lieu commun poétique, au sein d’une forme, le haïku, que sa concision et sa simplicité trompeuse peuvent facilement faire verser dans la platitude sentimentale (comme en témoignent les innombrables succédanés produits depuis trente ans par tant de pohètes qui font du haïku comme on fait du macramé). Chez lui, quand les oies reviennent au printemps, c’est pour nous chier sur la tête.

Peuchmaurd dit tout cela bien mieux que moi. En reparcourant ses recueils de notes et d’aphorismes, je suis tombé sur ceci, dans le Pied à l’encrier : « La poésie d’Issa (ses haïku), la plus surbaissée et la plus accablante, et de ce fait la plus survolante et la plus survoltante. » Et puis sur ce raccourci à la fois très drôle et très juste : «Issa est le seul surréaliste belge japonais. » (Le Moineau par les cornes, Pierre Mainard, 2007.) C’est un fait qu’on songe parfois à Scutenaire devant cet alliage impeccable de mélancolie et d’humour, d’émerveillement et de dérision.

Pluie de printemps —

une jolie fille

passe en bâillantCette année encore

les oies sont venues

se faire massacrer dans les rizièresNe regarde pas,

petit roitelet,

je vais chier dans l’herbeComment le saurais-je

que cette rosée

tombe pour moi ?Oublie ça —

demain

il y aura la rosée de demainMême

quand je sens le vin

je plais aux moustiquesAu crépuscule

l’épouvantail et moi

face à face, seulsEt pour l’amour,

nuit après nuit

j’ai ma bouillotteNeige et vent

dans le ciel de Shinano

Fini de rireMatin midi, brouillard

Brouillard le soir

Et je vis làRien à attendre

sinon, peut-être,

la fin de l’annéeAh ! et puis on verra —

que l’année finisse

ou qu’elle ne finisse pas

Rien à dire, c’est parfait.

ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.

ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.

Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.

Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.

Frontispice de Robert Lagarde

2 commentaires

Laisser un commentaire

Merci Thierry de parler de toutes ces choses, et d’en parler aussi bien.

Commentaire par antoine p. 06.11.10 @ 6:15

Cet humour triste, cette vie qui passe; la nôtre, celle du poète. Il faut en effet remercier la bonne fée qui aura permis à Issa de venir nous donner l’heure juste, à Pierre Peuchmaurd d’être toujours dans l’instant.

Commentaire par Bernard Camus 06.09.10 @ 8:44