Découverte tardive de Colloque de chiens (1977). Il s’agit, comme la Jetée, d’un ciné-roman-photo narré en voix off, mais d’un esprit évidemment très différent du film de Marker. Non seulement ce court métrage est formidablement drôle et jubilatoire, mais il apparaît a posteriori comme le condensé programmatique de toute la période française de Raoul Ruiz.

Établi depuis trois ans à Paris, Ruiz met simultanément en place une stratégie de production (mener plusieurs films de front et toujours avoir un projet de secours en réserve : Colloque de chiens fut réalisé à la sauvette pendant l’interruption du tournage de la Vocation suspendue) et une stratégie narrative. Plaisir de jouer avec les poncifs des « mauvais genres » — entre le mélo à la Nous deux et le fait divers sordide façon Détective — pour mieux en dévoiler le contenu latent, fait de crime, de sexe et de sang : couples impossibles, fausses identités, enfants adoptés, déchéance et prostitution, viols et meurtres, changement de sexe, cadavre découpé en morceaux qu’on disperse aux quatre coins de la ville. Plaisir, surtout, des récits en boucle pervers, à la façon d’un ruban de Moebius, fondés sur la reprise et la permutation de quelques motifs narratifs — comme un jeu dont on redistribuerait les cartes dans un ordre toujours différent qui leur confèrerait à chaque retour une signification nouvelle. Entre la première et la dernière réplique du film (« Celle que tu appelles maman n’est pas ta vraie maman » / « Celle que tu appelles ma mère n’est pas ma vraie mère »), le récit paraît revenir à son point de départ mais la situation s’est à la fois inversée et déplacée. On songe à ces textes de jeunesse de Raymond Roussel qui s’ouvrent et se ferment par une phrase presque identique dont le sens est pourtant totalement différent.

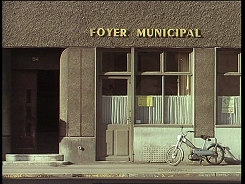

Et puis, aux trois quarts de la projection, voici que surgit une série d’images incongrue, aberrante, comme si aux plans du film s’étaient mêlés par erreur ceux d’un autre film.

Cet intermède documentaire sur la signalétique urbaine (dont l’irruption m’a d’autant plus étonné qu’il rejoint mes propres manies), on peut bien sûr le rapporter aux errances des personnages dans la ville, y voir un écho au piège topographique qui perdra l’un des héros du film (« Les lois éternelles de la géométrie s’étaient retournées contre lui »). De même qu’il est possible de faire une lecture «symbolique» des plans de chiens qui ponctuent le film à intervalles irréguliers (en y voyant par exemple un commentaire ironique à la fiction, un rappel de la part animale de l’espèce humaine, dont la prétention au langage articulé serait aussi risible qu’un concert d’aboiements). Mais ces explications raisonnables, et donc rassurantes, n’ont pas grand intérêt. Elles ne peuvent être que réductrices. Car ce qui séduit dans ces plans, c’est bien plutôt leur caractère arbitraire, erratique, délié de toute nécessité dramatique, la manière dont ils viennent perturber la bonne marche du récit — en rappelant au passage qu’un film est beaucoup plus que la mise en images de son scénario, et que le cinéma nous est précieux par tout ce qu’il saisit au vol de fugitif et d’informulé, dans ses à-côtés et ses arrière-plans.

« Les lois éternelles de la géométrie s’étaient retournées contre lui. »

Pas de commentaire

Laisser un commentaire