On en connaissait l’existence par la biographie de David Bellos, on peut à présent lire le Condottière, l’un des trois romans « de jeunesse » qu’écrivit Perec avant les Choses. La gestation du livre fut compliquée. Il connut au fil des réécritures, des reprises et des interruptions, plusieurs changements de titre, de longueur et d’enjeu narratif. Le résultat est un objet étrange, très touffu, comme ces premiers romans ou ces premiers films dans lesquels l’auteur balance en vrac tout ce qu’il a dans les tripes ; marqué encore par le roman existentiel des années 1950 et le Nouveau Roman (avec, si je ne m’abuse, un soupçon de Faulkner) ; pas vraiment convaincant en tant qu’objet fini, et l’on comprend que les éditeurs sollicités par ce jeune débutant prometteur aient retoqué le manuscrit avec perplexité tout en encourageant son auteur à persévérer ; et en même temps passionnant en ce que c’est la bande-annonce de toute l’œuvre à venir. On y trouve en désordre tout ce que Perec distillera par la suite livre après livre : un peu des Choses et d’Un homme qui dort, un peu d’Un cabinet d’amateur et de la Vie mode d’emploi ; une construction en partie double qu’on reverra, différemment charpentée, dans W et « 53 Jours » ; le goût des calembours potaches (« Un bon Titien vaut mieux que deux Ribera ») ; le personnage de Gaspard Winckler, analogon qui reparaîtra dans W et la Vie mode d’emploi ; sans oublier le tableau qui donne le titre au livre, ce Condottière d’Antonello de Messine, autre double ou miroir de l’auteur (le Condottière en question ayant, comme Perec, une fine cicatrice au-dessus de la lèvre) qui reviendra également dans plusieurs de ses livres.

On y entend surtout déjà sa voix, son phrasé d’écrivain. Les premières lignes semblent annoncer un thriller. Écriture de roman noir admirablement scandée, dans le style comportemental cher à Manchette :

Madera était lourd. Je l’ai saisi sous les aisselles, j’ai descendu à reculons les escaliers qui conduisaient au laboratoire. Ses pieds sautaient d’une marche à l’autre, et ces rebondissements saccadés, qui suivaient le rythme inégal de ma descente, résonnaient sèchement sous la voûte étroite. Nos ombres dansaient sur les murs.

Mais dès la phrase suivante, il est clair qu’on est embarqué dans autre chose, alors que surgit, comme un air familier, le goût des périodes énumératives et de la description saturante hérité de Flaubert :

Le sang coulait encore, visqueux, suintait de la serviette-éponge saturée, glissait en traînées rapides sur les revers de soie, se perdait dans les plis de la veste, filets glaireux, très légèrement brillants, qu’arrêtait la moindre rugosité de l’étoffe, et qui perlaient parfois jusqu’au sol, où les gouttes explosaient en tachetures étoilées.

Dans cette première page, Gaspard Winckler descend donc se réfugier dans l’atelier-labo où il s’est colleté en vain avec le tableau de Messine, et c’est exactement ce que nous faisons nous-mêmes, lecteurs du Condottière. Nous entrons dans le roman-laboratoire d’un jeune auteur qui teste divers procédés narratifs dans ses éprouvettes : intégration à la fiction d’un savoir didactique et d’éléments autobiographiques cryptés ; télescopage du récit objectif et du monologue intérieur, avec glissements constants entre la première, la deuxième et la troisième personne — procédé que Perec met en œuvre de manière très personnelle, sur un rythme haletant, en inventant au passage une forme de narration sans équivalent dans la littérature d’avant-garde française de l’époque. Tout de même, ces différents registres entrent en collision, au prix d’un certain statisme de la construction qui condamne le livre, dans sa deuxième partie, à un sur-place un peu longuet. La surchauffe menace dans la salle des machines ; le romancier fait ses gammes mais n’a pas encore trouvé son la.

Roman exorcisme de la hantise de l’échec et du sentiment d’imposture, roman aussi de la conquête de soi, le Condottière raconte, comme la Vie mode d’emploi quelque vingt ans plus tard, la vengeance d’un artiste-artisan nommé Gaspard Winckler contre son riche commanditaire. La vengeance du Condottière est aussi expéditive que celle de la Vie sera savamment différée. Le Winckler de la Vie sera un fabricant de puzzles tandis que celui du Condottière est un faussaire. Première occurrence de la passion du faux en art, esquisse d’une poétique du pastiche et de la contrefaçon qui deviendront les chers sujets de Perec, jusqu’au dernier livre paru de son vivant, Un cabinet d’amateur. Winckler le faussaire ne réalise pas de vulgaires copies mais, à partir de trois tableaux d’un grand maître, en conçoit un quatrième qui aurait pu être de sa main — jusqu’au jour où, s’étant lancé dans un défi trop grand pour lui en voulant émuler Antonello de Messine, il essuie un échec qui précipitera sa perte. Toute l’œuvre ultérieure de Perec est là pour montrer qu’il a réussi là où son alter ego a finalement échoué. Mutatis mutandis, lui aussi apprendra bientôt — mais avec succès — comment réécrire ses lectures, comment, à partir de trois phrases d’un grand auteur, en inventer une quatrième qui lui appartienne en propre ; comment, en somme, mettre en œuvre une stratégie intertextuelle productrice d’effets : nombreuses citations inavouées de l’Éducation sentimentale dans les Choses qui finissent par contaminer le ton, le rythme du volume entier, vaste collage d’emprunts réinterprétés dans Un homme qui dort, Hugo, Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé réécrits en se passant d’une certaine voyelle dans la Disparition, citations remaniées d’une trentaine d’auteurs distribuées suivant un jeu de permutations complexes dans la Vie mode d’emploi.

En 1961, remis de la déception que lui avait causé le refus, par Georges Lambrichs, d’un manuscrit tant de fois remanié, Perec écrit avec une lucidité prophétique à Roger Kleman :

Le Condottière ne paraîtra pas ou à titre posthume préfacé par Monmartineau. J’ai dit. Uggh. D’abord parce que c’est mauvais. Ensuite parce que je reprends dans l’actuel, d’une façon à mon sens plus convaincante, plus complète, plus cohérente, plus sérieuse, plus intégrée, allant plus loin, moins tirée par les cheveux. Du moins espéré-je tout ça.

Rétrospectivement, c’est exactement ce qui s’est passé. Livre après livre, Perec a réalisé, de manière « plus cohérente, plus intégrée », plus ludique aussi, ce qui bouillonne virtuellement, à l’état natif, dans le Condottière.

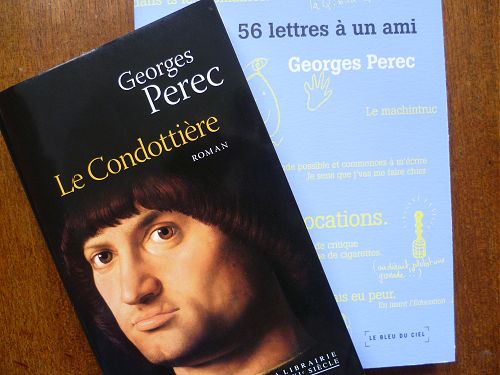

Georges Perec, le Condottière, Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2012,

Georges Perec, le Condottière, Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2012,

203 p. 56 Lettres à un ami, Le Bleu du ciel, 2011, 118 p.

203 p. 56 Lettres à un ami, Le Bleu du ciel, 2011, 118 p.

3 commentaires

Laisser un commentaire

Merci avec retard, cher perequien, pour ce mot, le billet sur votre blog, et aussi pour Le Bernin que je révère - comment l’avez-vous deviné ?

L’excellent dictionnaire des séries de Martin Winckler existe réellement, et ce dernier a évidemment pioché son nom de plume chez Perec.

Commentaire par th 08.05.12 @ 2:31Excellent billet dans lequel je retrouve mes impressions d(une lecture accomplie cet été !

Merci !

Lu dernièrement La Condottière qui m’a poussé (note en bas de page de la préface)vers la bio de Perec par Bellos, et par un hasard, sans doute objectif, j’ai été attiré dans La nuit sans fin. Superbe rencontre.

Immense plaisir à la lecture de L’affaire Dieltens, sa parenté avec La Condottière et les faussaires à la Han Van Meegeren. Amusé d’y voir apparaître un Winckler auteur d’un dictionnaire de séries…

L’homme à l’anorak jaune, Le trou du souffleur, L’affaire Dieltens m’ont littéralement «carterisé» et jeté au tapis pour le compte de 10… dans un véritable feu d’artifices du caché-apparaître.

J’y retourne dans les marges de vos récits bigrement bien ficelées !

J’ai adoré (en écho aux derniers mots de Dieltens : «Je m’ennuie») !!!

Commentaire par Luc Jodoin 07.15.12 @ 3:12