Romancier américain partageant son temps entre la France et les États-Unis, Harry Mathews fut l’ami et le traducteur de Georges Perec. Dans les années 1970, une folle rumeur courut à son sujet dans le Paris littéraire: il était un agent de la CIA ! Naturellement, les dénégations véhémentes de l’intéressé ne faisaient que renforcer l’intime conviction de ses interlocuteurs : puisqu’il dément, c’est bien la preuve qu’il en est un. D’abord très perturbé, et furieux de n’être pas cru, Mathews décide par jeu d’adopter l’attitude inverse : puisque tout le monde croit que je suis un espion, feignons d’enêtre un. Et de se donner des airs de comploteur en multipliant les agissements équivoques. Jeu qui se révèle dangereux lorsque des personnages louches se mettent à le prendre vraiment au sérieux.

Romancier américain partageant son temps entre la France et les États-Unis, Harry Mathews fut l’ami et le traducteur de Georges Perec. Dans les années 1970, une folle rumeur courut à son sujet dans le Paris littéraire: il était un agent de la CIA ! Naturellement, les dénégations véhémentes de l’intéressé ne faisaient que renforcer l’intime conviction de ses interlocuteurs : puisqu’il dément, c’est bien la preuve qu’il en est un. D’abord très perturbé, et furieux de n’être pas cru, Mathews décide par jeu d’adopter l’attitude inverse : puisque tout le monde croit que je suis un espion, feignons d’enêtre un. Et de se donner des airs de comploteur en multipliant les agissements équivoques. Jeu qui se révèle dangereux lorsque des personnages louches se mettent à le prendre vraiment au sérieux.

Mathews raconte tout cela de fort drôle manière, en glissant insensiblement du récit vécu à la fiction fantasmatique. Tant que la frontière entre la réalité et la fiction reste incertaine, c’est brillant, enlevé, très réussi. Car le livre suggère finement, sans l’écrire en toutes lettres, une analogie entre le métier d’espion et celui d’écrivain : le romancier, au fond, est lui-même une sorte d’agent double du réel, qui s’inspire de la réalité, la truque et la manipule, pour en tirer une fiction, à la fois plus fausse et plus vraie. En outre, Mathews restitue avec humour et justesse le parfum de l’époque : fin de la guerre du Vietnam, Watergate, coup d’État au Chili, babacoolisme et mode de l’amour tantrique. Cependant, lorsque le livre, dans son dernier quart, bascule tout à fait dans la fiction rocambolesque, cela devient moins convaincant, et il arrive un moment où, malheureusement, on cesse d’y croire. Néanmoins, Mathews bat à plates coutures les représentants patentés de l’autofiction sur leur propre terrain. Le jeu, ici, en vaut la chandelle.

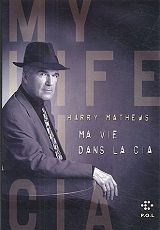

Harry MATHEWS, Ma vie dans la CIA. Traduction de l’auteur, avec le concours de Marie Chaix. POL, 2005, 314 p.

Harry MATHEWS, Ma vie dans la CIA. Traduction de l’auteur, avec le concours de Marie Chaix. POL, 2005, 314 p.

(POL ferait bien de relire plus attentivement ses épreuves : peu de coquilles, mais énormes (deux fois j’avait) ; une traduction de bonne tenue, mais où subsistent deux ou trois calques de l’anglais spectaculaires.)

Un commentaire

Laisser un commentaire

Merci pour cette excellente critique d’un livre dont je me souviens avec plaisir : l’analogie que vous relevez entre le métier d’espion et celui d’écrivain est très pertinente, j’avoue n’y avoir pas pensé lors de ma lecture.

Ce que ne raconte pas Mathews (mais les faits sont ultérieurs à son récit), c’est la curieuse constellation littéraire qui s’est réellement dessinée par la suite.

Ami de Perec, comme vous le rappelez (”je me souviens” de l’article qu’il avait donné au “Monde” juste après “la disparition” de celui-ci) Mathews explique dans ce livre comment il a séduit puis réussi à ravir à son premier mari la romancière Marie Chaix (d’ailleurs sœur d’Anne Sylvestre et secrétaire de Barbara). La fille aînée de cette dernière, Émilie, a longtemps été la compagne de l’écrivain Richard Morgiève, puis ils se sont séparés (ce que relate Marie Chaix dans son dernier opus, “L’été du sureau”) et celui-ci s’est marié avec la romancière Alice Massat, dont les romans relèvent également de l’autofiction, et qui raconte dans le deuxième, “Le Code civil” l’étonnante relation qu’elle eut avec Jean-Edern Hallier (elle peignait les toiles qu’il signait, par exemple)…

Georges Perec, Harry Mathews, Marie Chaix, Richard Morgiève, Alice Massat et Jean-Edern Hallier, cela fait une drôle de salade !

Commentaire par George Weaver 08.23.12 @ 4:51