La transparence des choses

Lorsque nous nous concentrons sur un objet matériel, où qu’il se trouve, le seul fait d’y prêter attention peut nous amener à nous enfoncer involontairement dans son histoire. Les néophytes doivent apprendre à glisser au ras de la matière s’ils veulent qu’elle reste au niveau précis du moment. Transparence des choses, à travers lesquelles brille le passé !

Il est particulièrement difficile de ne pas crever la surface des objets donnés par la nature ou fabriqués par l’homme, objets inertes par essence, mais que la vie, insouciante, use beaucoup (vous évoquez, et fort justement, une pierre à flanc de coteau lestement foulée au cours d’innombrables saisons par des myriades de bestioles). Les néophytes s’enfoncent en fredonnant joyeusement et bientôt se délectent avec un ravissement puéril de l’histoire de cette pierre-ci, de cette bruyère-là. Je m’explique : un mince vernis de réalité immédiate recouvre la matière, naturelle ou fabriquée, et quiconque désire demeurer dans le présent, avec le présent, sur le présent, doit prendre garde de n’en pas briser la tension superficielle. Autrement, le faiseur de miracles inexpérimenté cesse de marcher sur les eaux pour descendre debout parmi les poissons ébahis. La suite dans un instant.

Vladimir Nabolov, la Transparence des choses

(Transparent Things, 1972).

Traduction de Donald Harper et Jean-Bernard Blandenier.

Fayard, 1979.

Rencontre au sommet

John Steed lit Tintin au Tibet : « A very bright little fellow », explique-t-il à un comparse. Cela se passe dans Man with Two Shadows (1963), l’un des bons épisodes de la période Cathy Gale.

***

Addendum (août 2020)

Comme le signale Hrundi V. Bakshi en commentaire, Steed lit à quatre reprises un album de Tintin dans The Avengers, tantôt en traduction anglaise, tantôt dans l’original français lorsque les albums n’avaient pas encore été traduits. « Blistering Barnacles ! » (« Mille sabords ! »), murmure-t-il même avec un sourire approbateur à la lecture de The Secret of the Unicorn. Les trois premières occurrences ont lieu en salve rapprochée durant la période Cathy Gale, la dernière quelques années plus tard durant la période Tara King. Captures d’écran ci-dessous.

À qui doit-on la persistance de cet hommage, sur six années, alors que l’équipe des producteurs et des scénaristes se renouvelait sans cesse ? À Patrick Macnee lui-même ? C’est un mystère. On n’a pas même trouvé la réponse dans l’ouvrage ultra-complet de fan maniaque de Michael Richardson, Bowler Hats and Kinky Boots (700 pages composées dans un petit corps, sans une illustration, Telos Publishing, 2014).

The Golden Fleece (1963)

The Outside-In Man (1964)

Look (Stop Me If You’ve Heard This One) but There Were These Two Fellers… (1968)

Garbo au naturel

On avait aimé Cinquante Ans d’élégances et d’art de vivre (dont le titre original est plus simplement et plus joliment The Glass of Fashion). Cecil Beaton s’y révélait aussi bon portraitiste à l’écrit qu’avec son appareil-photo. Ce talent se retrouve dans les Années heureuses. Tout au plus l’écriture en est-elle un peu moins tenue, ce volume étant un extrait du volumineux journal de Beaton dont seule cette tranche a été traduite en français.

Les Années heureuses couvre la période 1945-1948. On s’y promène entre Paris, Londres, New York et Hollywood. On y croise Diana et Duff Cooper, Chaplin et Picasso, Cartier-Bresson et Jean Cocteau, Christian Bérard et Boris Kochno, Churchill et de Gaulle, Alexander Korda, Gertrude Stein et Alice Toklas, Edward James et Anita Loos. Beaton s’active entre ses travaux de photographe et d’ensemblier pour le théâtre et le cinéma, et tient même un petit rôle dans une production à succès de l’Éventail de Lady Windermere. Mais ses occupations professionnelles demeurent à l’arrière-plan de ces pages, dont l’objet principal est sa relation épisodique et compliquée avec Greta Garbo, pour laquelle il éprouvait une ferveur amoureuse évidemment platonique et néanmoins obsessionnelle. Il la dépeint fort bien au quotidien, aussi peu star et mondaine que possible, éprise d’indépendance et de frugalité, férue de jardinage, protégeant farouchement sa vie privée, tour à tour indécise et déterminée, fuyante et incroyablement présente, pleine de fantaisie et de légèreté dans l’improvisation de son emploi du temps, indifférente et même hostile au souvenir de sa carrière cinématographique qui, après la guerre, appartenait déjà au passé, mais aussi en proie à des sautes d’humeur imprévisibles, et pour tout dire insaisissable.

Un épisode au hasard. Beaton, tout à son obsession pour Garbo, s’est mis en tête d’aller voir en catimini à quoi ressemble son domicile hollywoodien, censément situé au 622 Bedford Drive. Il est atrocement déçu en découvrant la villa, d’un affreux mauvais goût. Comment son idole peut-elle vivre dans un décor pareil ? Par la suite, il découvre que cette maison est en réalité celle d’un vague dilettante, chargé de réceptionner l’énorme correspondance adressée à Garbo et de la lui faire suivre. Même à ses amis proches, Garbo ne donnait pas sa véritable adresse, si forte était sa manie du secret.

Beaton finit par localiser la vraie demeure de Garbo, située au 904 de la même avenue. Une maison blanche d’aspect sévère, flanquée d’un mur derrière lequel se devine un jardin où s’épanouit un grand magnolia en fleurs. « Lorsque je rentrai chez moi, je me sentis content d’avoir vu une maison appropriée à un si bel ermite. Je m’imaginais mon amie se retirant derrière le mur pour passer des jours et des jours à se cacher de tous, même de sa domestique. Cette image me rapprocha d’elle encore davantage. »

Cecil BEATON, les Années heureuses (The Happy Years, 1972). Traduction de Robert Latour. Les Belles Lettres, « Domaine étranger », 2020.

Cecil BEATON, les Années heureuses (The Happy Years, 1972). Traduction de Robert Latour. Les Belles Lettres, « Domaine étranger », 2020.

Greta Garbo photographiée par Cecil Beaton

Les vases communicants

Qu’ils soient des essais, des romans ou des récits, les livres de Didier Blonde adoptent presque tous la forme d’une enquête. Ces enquêtes portent sur des figures marginales ou négligées, à l’identité lacunaire : doublures ou figurants de cinéma, vedette du muet tombée dans l’oubli, disparues célèbres (la noyée de la Seine) ou inconnues (Leïlah Mahi, dont le seul portrait, aperçu sur une plaque funéraire au Père-Lachaise, suffit à déclencher le désir de reconstituer la biographie). Le relevé d’adresses, la visite des lieux associés à ces personnages jouent un rôle clé dans ces investigations : toujours l’enquête prend l’allure d’une déambulation. Significativement, lorsqu’il consacre un essai à Baudelaire, Didier Blonde l’ordonne autour de douze adresses, douze lieux fréquentés par le poète – en commençant par sa demeure finale, au cimetière Montparnasse.

Carnet d’adresses de quelques personnages fictifs de la littérature, qui reparaît dans une édition remaniée et augmentée, lève un coin du voile sur la « scène primitive », l’ébranlement premier qui déclencha la vocation d’écrivain-enquêteur de Blonde. Le corps du livre, comme l’indique son titre, consiste en un répertoire commenté des adresses parisiennes de personnages de la littérature (des XIXe et XXe siècles, principalement, avec une prédilection pour Balzac, Modiano et le roman populaire). Les notices se développent parfois jusqu’à devenir des micro-romans. Le prologue de soixante pages est un très beau texte sur les passages secrets entre la géographie parisienne et son double littéraire, entre la réalité et la fiction. Enfant, Didier Blonde résidait rue Charles-Laffitte, à quelques numéros, découvrit-il en lisant le Bouchon de cristal, d’un repère secret d’Arsène Lupin. Cette coïncidence fut un petit choc. Elle a déclenché chez lui une démarche quelque peu obsessionnelle : noter les adresses des personnages de romans chaque fois qu’elle était mentionnée ; aller se promener sur place (tantôt, l’adresse est réelle, tantôt elle est fictive, parfois l’immeuble d’origine a été détruit, la rue a été rebaptisée ou elle a disparu à la suite du percement d’un boulevard) ; enfin, se livrer à des recherches fiévreuses dans de vieux annuaires pour relever les noms des inconnus qui habitaient réellement à l’adresse de tel personnage de fiction.

Les adresses, écrit Blonde, ont « valeur de preuve ». Elles apportent, au sein d’une œuvre de fiction, une garantie de réalité. Mais réciproquement, elles constituent un sas par où l’imaginaire s’épanche dans la ville réelle.

Peu à peu toute une population de héros imaginaires s’est installée dans les rues que je fréquente depuis toujours, que j’emprunte parfois ou que je découvrirai bientôt. Ils habitent là, à deux pas, ou à l’autre bout de Paris. Les façades des immeubles se couvrent des échafaudages de la fiction.

Mon programme de visites est fixé par mes lectures. Je traverse la ville comme une bibliothèque en rendant à chacun son domicile que je reporte sur des plans de toutes les époques pour dresser la cartographie d’un monde parallèle hanté de fantômes.

Ces jeux de vases communicants entre le réel et la fiction animent tous les livres de Blonde. Ses deux romans (Faire le mort, le Figurant), greffent la fiction sur une réalité avérée, précisément documentée – les tournages de Fantômas et de Baisers volés – de telle manière qu’on ne sait plus démêler le vrai du faux et que cela n’a bientôt plus d’importance. Inversement, les récits d’enquête sur des personnes ayant réellement existé se parent d’une qualité spectrale, proche des films muets chers au cœur de l’auteur.

Ajoutons que le motif de l’adresse, chez Blonde, s’entrelace à celui du nom propre, qui se voit pareillement frappé d’incertitude. L’un de ses premiers essais portait sur les personnages à identités multiples de la littérature populaire (Fantômas, Arsène Lupin…). La doublure de René Navarre collectionne les noms d’emprunt (Faire le mort). Le premier chapitre de Baudelaire en passant s’intéresse aux nombreux prête-noms et pseudonymes sous lesquels le poète des Fleurs du mal publia ses premiers textes. Le « soin maniaque de dandy » qu’il apporte à parfaire son nom d’emprunt (« Il s’appellera De Fayis, Dufayis, Dufaÿs, de Féyis, […] il le retouche sans cesse, le coiffe d’un tréma, module sa couleur, l’assombrit d’un accent, en rehausse l’éclat d’une particule »), la fureur où le mettent l’existence d’un homonyme ou la coquille importune qui le rebaptise régulièrement Beaudelaire relèvent contradictoirement du souci de se construire une identité d’auteur inséparable de son œuvre et d’un désir d’anonymat. L’état-civil est aussi instable que la forme changeante des villes.

Voir, se voir (miroirs)

Giorgio Vigarello rattache la naissance du sentiment de soi à une nouvelle appréciation et sensation de son propre corps dans l’univers. Elle adviendrait à l’époque où la connaissance médicale et le savoir scientifique favorisent un retour juste sur soi-même, un jugement plein et complet.

La présence des objets y est pour beaucoup. Les limites physiques de notre corps se lisent en fonction des vêtements qui nous habillent, des meubles avec lesquels nous partageons notre espace de vie. […]

Au XVIIIe siècle, le miroir tient d’ailleurs une place inédite et peut être lu comme l’objet paradigmatique du thème traité ici. Dans la culture matérielle des Lumières, le miroir signale, par le réfléchissement, un nouvel être au monde. Il montre des individus entourés des objets qui participent de leur identité. […]

Objet de luxe parmi les plus chers, le miroir devient au fil des ans un objet que la bourgeoisie parvient à acquérir. Un siècle après sa naissance dans les appartements du roi à Versailles, il entre dans les maisons bourgeoises. Outre soi-même, le miroir de grandes dimensions est susceptible de réfléchir la personne accompagnée de ses objets. Là encore, il véhicule une représentation nouvelle de l’être dans son environnement matériel.

Cette image complexifiée désigne ce que j’entends par « intime ». Non un rapport uniquement personnel et confidentiel à soi-même, au sens d’une entité psychologique perçue de l’intérieur, mais un rapport étroit et quotidien avec soi et les autres, un rapport familier avec les objets […]. La relation qui s’instaure entre corporéité et culture matérielle est une clef pour comprendre le moment où l’homme commence à sentir les effets d’une liberté individuelle propre. Alors que l’optique scientifique a su corriger les défauts simples de la vue depuis le XVe siècle, c’est réellement au XVIIIe siècle qu’elle est admise. Le port des lunettes […] se généralise durant cette période. À partir d’objets comme l’éventail-lorgnette (un éventail pourvu d’un verre optique grossissant), Gianenrico Benasconi, dans son ouvrage sur les Objets portatifs au siècle des Lumières, montre que ces dispositifs mobiles véhiculent de nouveaux modes d’interaction sociale. La loupe sert à mieux voir, là où l’éventail permet de cacher son visage.

Anne Perrin Khelissa, Luxe intime. Essai sur notre lien

aux objets précieux. Éditions du CTHS, 2020.

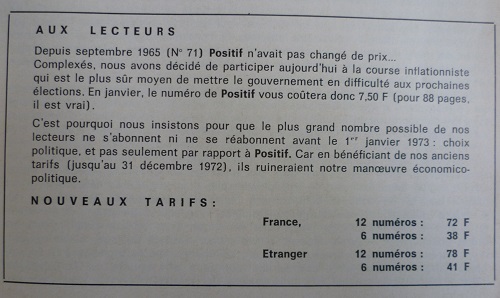

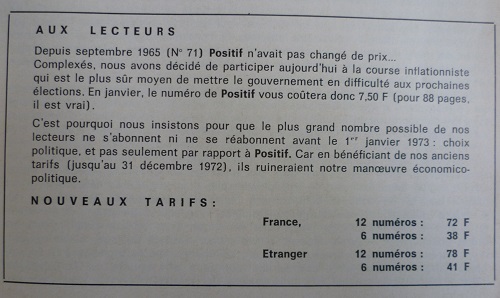

Augmentation des prix

Positif n° 144-145, novembre, décembre 1972

En replongeant dans un vieux numéro de Positif pour y lire un dossier sur Charles Walters 1, on est tombé sur ce réjouissant encart. Peut-être faut-il y voir la patte d’Éric Losfeld, alors éditeur-gérant de la revue.

De nos jours, les revues ont tendance à communiquer sur le mode pleurnichard : «Excusez-nous d’augmenter nos prix, abonnez-vous pour assurer notre survie, à vot’bon cœur, messieurs-dames. » On nous permettra d’estimer que l’humour positiviste était plus propre à stimuler le réflexe d’abonnement chez les lecteurs.

1 Excellent ensemble consacré au quatrième mousquetaire de la comédie musicale à la MGM, comportant des études de Robert Benayoun et du regretté Michael Henry, un fort bon, rare et précieux entretien de Pierre Sauvage avec l’aimable Walters, une biofilmographie détaillée, ainsi qu’une étude du non moins regretté Michel Perez sur un corpus peu commenté, le musical avant Busby Berkeley.

Morale du musical

La critique du musical s’attache volontiers aux formes, elle dédaigne la moralité. Humphrey Bogart, qui n’a certes pas dans le film noir l’importance d’Astaire dans le film musical, a pourtant imposé un exemple éthique. Son humour et son héroïsme désenchanté suscitent une admiration légitime, et chacun prétend les imiter. Astaire incarne une sagesse noble et mesurée, mais on ne la reconnaît guère ; il lui manque le drame, seul signe de vérité pour les modernes.

Alain Masson, Comédie musicale.

Stock, 1981.

Jusqu’alors, je n’avais fait que picorer dans le livre d’Alain Masson. Sa lecture dans la continuité se révèle un peu monotone. Cependant, l’ouvrage est passionnant dans le détail de ses analyses toujours denses et précises, qu’il s’agisse de cerner l’identité du genre et son évolution historique, la patte des studios qui l’illustrèrent (Warner, RKO, Fox et MGM, principalement), l’apport et le style de ses artisans : producteurs, acteurs, chanteurs, danseurs, chorégraphes et metteurs en scène. Les formules heureuses abondent, souvent relevées d’ironie dans l’understatement. Au-delà des chefs-d’œuvre bien connus, on relève les titres de quantité de productions plus modestes qui contribuèrent à la vitalité du genre et que Masson donne envie de voir séance tenante. Les pages sur l’avènement du cinéma parlant comptent parmi les plus originales qu’on ait écrites sur le sujet.

Cecil BEATON, les Années heureuses (The Happy Years, 1972). Traduction de Robert Latour. Les Belles Lettres, « Domaine étranger », 2020.

Cecil BEATON, les Années heureuses (The Happy Years, 1972). Traduction de Robert Latour. Les Belles Lettres, « Domaine étranger », 2020.