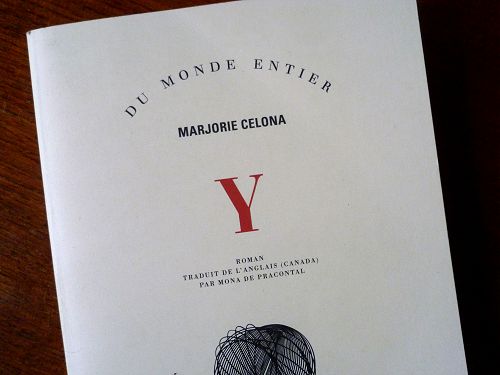

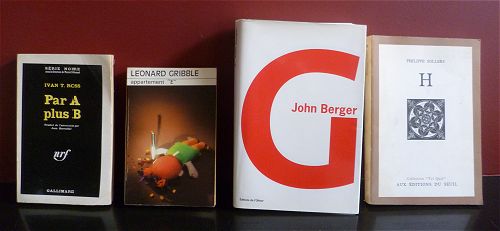

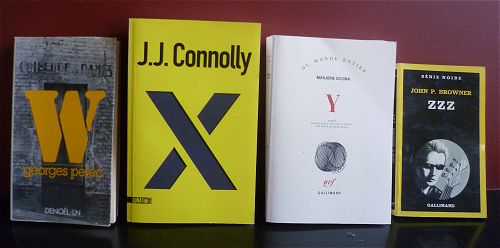

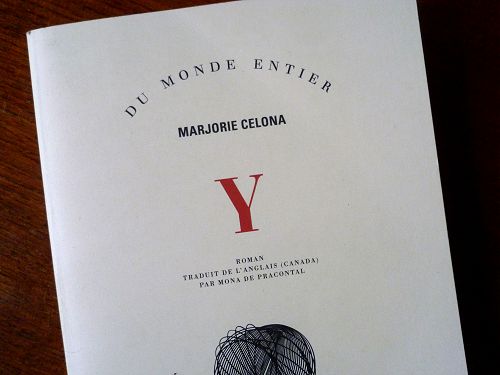

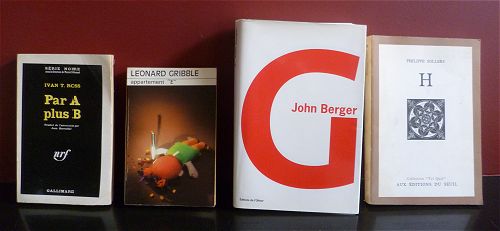

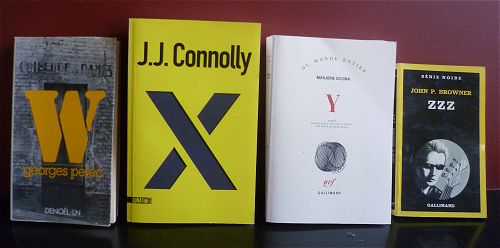

Y a fait ce matin son entrée dans la collection. Un jour, on aura l’alphabet entier.

Y a fait ce matin son entrée dans la collection. Un jour, on aura l’alphabet entier.

Valery Larbaud à Marcel Ray, le 16 octobre 1911.

Ce que vous dites du livre de Jules Romains ne vaut pas ce que vous dites à propos de lui. Vous en faites un éloge immérité, à mon avis. Je l’ai parcouru (dans l’exemplaire que vous avez laissé chez moi). C’est une chose préméditée, c’est-à-dire développée, avec un plan, et l’amplification, chaque case remplie et chaque fil dévidé jusqu’au bout, comme nos fameux devoirs de français des classes. On sent que l’auteur s’est dit : « Je vais faire un roman unanimiste (!) et allons-y ! » Le résultat m’a ennuyé et repoussé. Votre critique de Mort de quelqu’un est bien plus intéressante que Mort de quelqu’un. C’est une œuvre empaillée, et non pas vivante. Une œuvre vivante est une création dont l’auteur est dieu : il la crée tout entière d’un seul coup, mais il lui laisse son libre arbitre. Grossièrement : il sait tout ce que son œuvre sera, mais il ne la découvre en détail qu’à mesure qu’il l’écrit. Pour ma part, je n’ai jamais jugé dignes d’être publiées les choses que j’avais bâties sur un plan tracé d’avance. Ce sont celles que j’ai découvertes à mesure que je les écrivais que je crois dignes d’être lues par d’autres que moi. C’est une exploration et non un développement. Le développement est en réalité le contraire de notre art, qui consiste à ramener et à séparer, et à rejeter beaucoup de choses.

Valery Larbaud, Marcel Ray, Correspondance, vol. II : 1910-1920. Gallimard, 1980.

Il existe plusieurs façons de réparer un cœur brisé, mais se rendre à un colloque savant compte sans doute parmi les plus insolites.

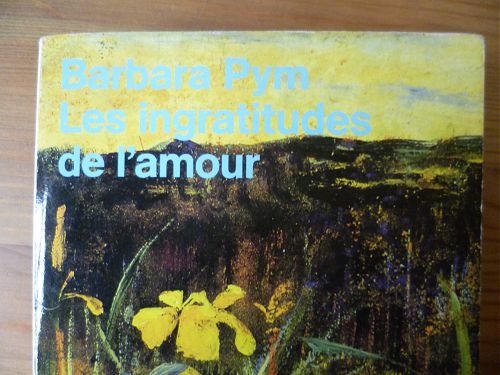

Vingt-cinq ans avant Un tout petit monde de David Lodge, il y eut Barbara Pym. Les deux premiers chapitres des Ingratitudes de l’amour se déroulent dans un colloque de province, petit monde en vase clos où circulent les commérages, où se jaugent sans aménité les réputations, où se nouent des idylles. On y trouve en germe tout ce qui fera le sel des romans de Lodge et de tant d’autres campus novels.

Quoi de plus singulier qu’une foule de grandes personnes, la plupart d’un certain âge ou carrément âgées, rassemblées dans un pensionnat de jeunes filles du Derbyshire afin de débattre de subtilités savantes qui, pour la majorité des gens, ne signifiaient rien ? Même les chambres — par bonheur on n’allait pas les entasser dans des dortoirs — semblaient un peu irréelles, avec leurs lits jumeaux en fer et la perspective de passer plusieurs nuits si près de quelqu’un d’inconnu.

[…]

L’autre article important que contenaient ses bagages — le dossier de notes pour la conférence qu’il devait faire sur « Les problèmes d’un directeur de revue » — il le plaça sur la chaise à côté de son lit. […]

Les pas feutrés de la femme dépassèrent sa porte et s’arrêtèrent, lui sembla-t-il, à la chambre d’à côté. C’est alors qu’il se rappela qu’il s’agissait de Miss Faith Randall, conférencière comme lui. En imagination, il vit le titre de la conférence qu’elle allait donner : « Les problèmes de l’établissement d’un index ». Est-ce que toutes les interventions allaient traiter des « Problèmes de quelque chose » ?

Barbara Pym fut éduquée à Oxford. Elle gagna sa vie, trente ans durant, comme secrétaire de rédaction de la revue Africa, publiée par l’International African Institute. Elle se trouvait aux premières loges pour observer les travers du monde académique (voir par exemple Moins que des anges, qui présente un assortiment d’étudiants et de professeurs d’anthropologie diversement pittoresques) et son plus fin exégète français, René de Ceccaty, a pu rapprocher son regard de celui d’un ethnologue, « avec pour objet d’étude, non pas des tribus africaines, mais une assemblée d’intellectuels, de secrétaires frustrées, de vieillards passionnés ». Sa peinture de l’ennui de la vie de bureau, des mesquineries entre collègues, de l’attente impatiente de l’heure du thé sentent, comme on dit, le vécu (voir Jane et Prudence ou Quatuor d’automne). Et si David Lodge met en scène des universitaires flamboyants imbibés de déconstruction et de French theory (l’inoubliable Morris Zapp, dans Changement de décor et Un tout petit monde), Pym est le seul écrivain, à ma connaissance, à avoir élevé au rang d’héroïnes romanesques les « petites mains » de l’édition : relectrices d’épreuves, compilatrices de bibliographies et d’index de publications savantes… Métiers mal payés et peu considérés, donc généralement féminins, exercés par des fourmis invisibles vouées à des tâches ingrates et nécessaires, vivant par procuration dans l’ombre de leurs grands hommes qui récolteront seuls les lauriers de la gloire académique.

Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.

Barbara PYM, les Ingratitudes de l’amour (No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff. Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.

— On t’a livré une nouvelle voiture ?

— Une machine ! longue, fine, tranquillement puissante. […] tous les cadrans s’éclairent et les petites lampes ont chacune son écran, et il y a un système que j’ai imaginé, qui permet de dérouler la carte routière, qu’on a ainsi constamment sous les yeux ; […] je voudrais rendre ce système automatique. Un mouvement d’horlogerie. Mais réglable à volonté. La carte se déroulerait sous les yeux du chauffeur en même temps que la route sous les roues de la voiture.Valery Larbaud, Allen, 1927.

Il nous faut dire un mot à propos des impasses. On peut vivre dans le quartier et en ignorer l’existence. Parfois, les maisons s’écartent en certains endroits, de quelques dizaines de centimètres, pour laisser passer une femme de peine, un valet de pied. Si les façades de la rue sont disposées d’une habile façon, les entrées des ruelles peuvent n’être visibles que sous un angle précis, en un lieu de la rue. Si l’impasse est surmontée d’une voûte plus ou moins ouvragée et d’un pan de mur, comment la distinguer d’une porte de maison ? Si la ruelle braque au bout de deux mètres à angle droit, comment la différencier d’une impasse ? Certaines impasses finissent sur une porte, cette porte s’ouvre sur un long couloir qui traverse une maison, puis une cour d’immeuble, puis un long couloir, qui traverse une autre maison, puis une porte et l’extrémité d’une autre impasse, à l’autre bout du quartier. Des hommes ont bâti autour, à droite, à gauche et par-dessus certaines ruelles, ainsi qu’on fabrique les souterrains des citadelles. Des hommes ont creusé des tunnels dans le fond de certaines impasses. Des amants ont acheté deux maisons éloignées et tous les terrains qui les séparaient, ensuite ils ont relié les jardins de ces deux maisons par un long et zigzagant chemin, très étroit, flanqué de deux hauts murs de briques, puis ont fait construire des bâtiments sur les terrains entre les deux maisons, fait aménager des jardins pour chacun de ces bâtiments avec, dans le fond de ces jardins, un mur de briques surmonté de vigne vierge, d’aubépine, de rosiers. En quelques années de patience et d’efforts, ces amants avaient un passage entre leurs deux maisons, qui serpentait invisible à travers tout un quartier. Des maisons ont été agrandies en englobant une ruelle adjacente, qui est devenue un couloir, sauf pour l’homme qui se souvient de la ruelle. Car la ville a sa vie propre et les hommes meurent si vite, les hommes sont les mouches de la ville, trois générations d’hommes ne suffisent pas à intégrer une semaine dans la vie d’une ville, qui pousse en hauteur et en profondeur, s’étend, détruit ou englobe ses âges précédents, cache dans la paroi Ouest d’une cave un fragment de mur d’enceinte, étouffe sous le tarmac les débris d’un quartier tout entier qu’elle a taillé pour tirer une avenue et respirer plus large.

Nicolas Marchal, les Faux Simenon.

Weyrich, 2019.

Le Palais de l’Archiginnasio fut le siège historique de l’université de Bologne. Depuis 1838, il abrite la bibliothèque communale, riche de six cent mille volumes (dont plusieurs milliers d’incunables), de vingt-cinq mille lettres et de douze mille manuscrits.

Au fond de la salle Stabat Mater, une percée ouvre sur la perspective infinie de la bibliothèque. Ce point de vue dérobé procure un vertige borgésien, que rend très imparfaitement la photographie.