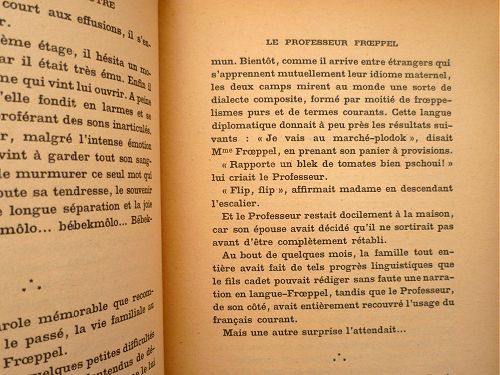

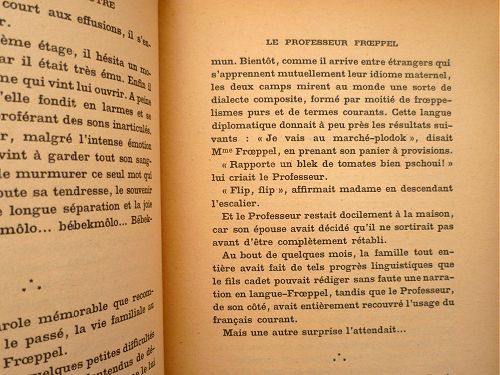

Deux livres de l’enchanteur Tardieu dans une jolie petite édition datant du début des années 1950. Format : 14 x 19 cm. Le texte est composé en égyptiennes. Mon petit doigt me dit qu’il y a du Massin là-dessous.

Deux livres de l’enchanteur Tardieu dans une jolie petite édition datant du début des années 1950. Format : 14 x 19 cm. Le texte est composé en égyptiennes. Mon petit doigt me dit qu’il y a du Massin là-dessous.

Krzysztof Pomian 1 situe vers la fin du XVIe siècle – pour ce qui concerne la région vénitienne qui est son principal objet d’étude – l’émergence d’une ambition encyclopédique chez les collectionneurs. Jusqu’alors, les cabinets de curiosités vénitiens réunissaient des tableaux, des sculptures, des médailles, des antiquités – mais point d’objets naturels –, sans souci de constituer une représentation totalisante du monde. Un tel but n’apparaît qu’à la veille du XVIIe siècle. En témoigne notamment la collection de Federigo Contarini (1538-1613), l’un des premiers à avoir été mû par le désir de posséder des échantillons de toutes les catégories d’êtres et de choses : les antiquités, les tableaux, les statues, les médailles et les camées voisinaient dans sa collection avec des fossiles, des coraux, des cristaux, des minéraux, les cornes, les dents et les griffes de divers animaux.

À la mort de Contarini, sa collection fut léguée à Carlo Ruzzini (1554-1644), qui continua à l’enrichir et en fit l’une des plus importantes de Venise. Elle demeura propriété des descendants de ce dernier jusqu’à la fin du XVIIe siècle.

Plusieurs visiteurs en ont laissé des descriptions. Comme le remarque Pomian, « chacune [de ces descriptions] illustre les goûts et les intérêts de son auteur autant, sinon plus, que le contenu de la collection elle-même ». Boschini (1660) insiste sur les statues. Martinon (1663), sans négliger les tableaux et les médailles, s’intéresse surtout aux raretés naturelles. Spon (1675) s’arrête sur les agates, les médailles et les tableaux. Quant à John Evelyn, il est fasciné par les curiosités de toute sorte au point de ne pas voir les tableaux qui tapissent les murs.

Contemporain de Samuel Pepys avec qui il correspondait, Evelyn fut un essayiste abondant qui aborda les sujets les plus divers, de l’architecture à la bibliophilie en passant par la numismatique et la sylviculture. Il est, comme Pepys, l’auteur d’un journal devenu un classique outre-Manche, qui attend toujours sa traduction française.

Voici, citée par Pomian, sa description de la collection Contarini-Ruzzini :

Le jour de la Saint-Michel, je suis allé avec le lord Mowbray (le fils aîné de l’Earl d’Arundel et personne de la plus grande valeur) pour voir la collection d’un noble vénitien, Signor Rugini : il a un palais impressionnant, richement meublé, avec des statues et des têtes des empereurs romains placées dans une chambre spacieuse. Dans la suivante se trouvait un cabinet de médailles tant latines que grecques avec différentes coquilles curieuses dont deux contenaient deux belles perles ; mais y abondent surtout des choses pétrifiées, des noix, des œufs dans lesquels tremble le jaune, une poire, un morceau de bœuf avec des os dedans, un hérisson entier, un filet sur un cadre de bois tourné en pierre, et très parfait ; un morceau de liège gardant toujours sa légèreté, des éponges, gommes, une pièce de taffetas, en partie roulée, et d’innombrables autres choses. Dans un autre cabinet, soutenu par douze piliers d’agate orientale et incrusté de cristal, il nous a montré plusieurs nobles pierres gravées, des agates, particulièrement une tête de Tibère et une femme au bain avec son chien, quelques rares cornalines, onyx, cristaux, etc., dans un desquels il y avait une goutte d’eau qui n’était pas gelée mais qui visiblement bougeait vers le haut et vers le bas, quand on le secouait, mais surtout il y avait là un diamant qui contenait, croissant en lui, un très beau rubis. Il nous a montré ensuite plusieurs morceaux d’ambre dans lesquels se trouvaient plusieurs insectes, en particulier un, taillé en cœur, contenait une salamandre sans le moindre défaut – et plusieurs curieuses pièces de mosaïque. Ce cabinet était fabriqué d’une façon très ingénieuse : il était profond et décoré avec des agates, des turquoises et autres pierres précieuses au milieu desquelles il y avait un chien qui se gratte les oreilles, travail rare et ancien, et comparable aux plus grandes curiosités de ce genre que j’aie jamais vues à cause de la précision du travail. La chambre suivante avait un lit incrusté avec des agates, cristaux, cornalines, lapis-lazuli, etc., d’une valeur estimée à seize mille couronnes.

(1645)

1 Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècle. Gallimard, « Bibliothèque des histoires », 1987.

[Elizabeth David et son mari Anthony] prirent l’incroyable train de montagne pour Darjeeling. Ils descendirent à leur hôtel et, tout étourdis par le voyage et l’altitude, se rendirent au bar où Tony commanda deux dry-martinis. Le barman fit l’habituel numéro de virtuose du shaker mais avoua à Tony qu’il n’y avait pas de glaçons : le réfrigérateur de l’hôtel était en panne. Elizabeth n’oublierait jamais ce dry-martini tiède, qu’ils burent en contemplant un paysage de neiges éternelles : les sommets glacés de l’Himalaya.

Artemis Cooper, Writing at the Kitchen Table.

The Authorized Biography of Elizabeth David.

Michael Joseph, 1999.

Paris, Hôtel Little Regina

Montréal, Château de l’Argoat

Rosemont, 17e Avenue

L’Hélicoptère. Paroles et musique de Serge Gainsbourg, arrangement de Michel Colombier, belle interprétation de Mireille Darc. Cette chanson apparaît comme le pendant féminin du Talkie Walkie, qu’interprète Gainsbourg sur le magnifique album Confidentiel. Dans les deux chansons, le narrateur/la narratrice, un tantinet voyeur, épie à distance l’être aimé par le truchement d’un appareil (l’hélicoptère, le talkie walkie), lequel lui révèlera in fine sa déconvenue : l’être aimé le/la trompe avec un(e) autre. On sait, chez Gainsbourg, la place importante des objets du monde moderne, ce qu’un philosophe appellerait pompeusement la domination de la technique : l’auto-radio, le tourne-disque, l’appareil-photo, la machine à écrire portative…1 Dans l’Hélicoptère, le Talkie Walkie ou encore la Fille au rasoir (parfait instantané antonionien d’une minute quarante, à l’érotisme diffus, sur l’incommunicabilité au sein du couple), ces objets sont ce qui réunit et sépare à la fois les amants. Amour sans amour, dit une autre chanson.

1 On notera aussi chez Gainsbourg, comme chez Ian Fleming et Jean-Patrick Manchette, l’abondance des noms de marque : la voiture rapide est une Ford Mustang, le briquet un Zippo, l’appareil-photo un Rolleiflex, la machine à écrire une Remington, et ainsi de suite. Au sein des Trente glorieuses, avec des intentions très différentes (la dimension critique des romans de Manchette est rigoureusement absente de ceux de Fleming), ces trois auteurs ont chroniqué l’avènement du fétichisme de la marchandise. Pendant ce temps, Georges Perec écrivait les Choses.

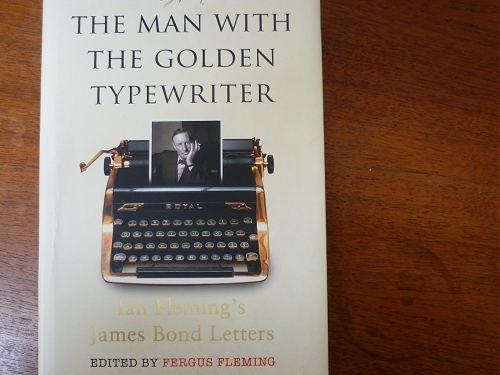

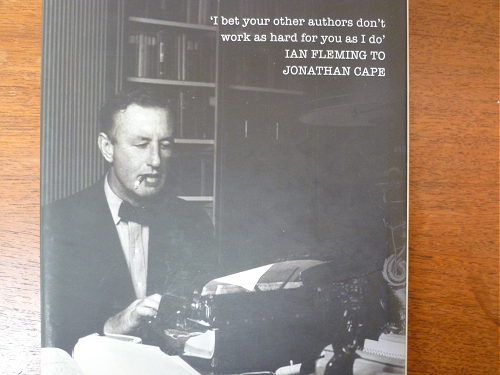

Sans valoir celle, exceptionnelle, de son ami Raymond Chandler, la correspondance d’Ian Fleming est pleine d’intérêt en ce qu’elle nous montre un écrivain au travail. Le choix des lettres, leur ordonnancement et leur annotation ont été assurés par le neveu de Fleming, Fergus, lui-même éditeur et travel writer. C’est un excellent travail d’édition. Chaque chapitre, introduit par une mise en contexte précise, est consacré à un roman de James Bond. Trois chapitres sont dévolus à des correspondants particuliers. Le premier est Chandler. Les deux autres sont de simples lecteurs avec lesquels s’engagèrent des échanges nourris : Geoffrey Boothroyd, expert en armurerie de Glasgow, qui avait écrit à Fleming pour lui signaler quelques inexactitudes, et dont le romancier fit aussitôt son conseiller balistique ; et Herbert W. Liebert, bibliothécaire à l’université de Yale, spécialiste de Samuel Johnson (mais aussi bibliophile, ancien espion et propriétaire d’une maison dans les Caraïbes, toutes choses qui ne pouvaient manquer de séduire Fleming), consterné par l’idiome improbable et désuet dans lequel s’exprimaient les personnages américains des Bond novels, et qui adressa à Fleming une longue liste d’expressions plus appropriées.

Les lettres sont adressées à ses éditeurs, à des journalistes, des lecteurs, des amis, parmi lesquels Noël Coward et Somerset Maugham. Elles révèlent en Fleming :

1. Un workaholic. De 1952 à sa mort en 1964, Fleming écrivit quatorze romans ou recueils de nouvelles mettant en scène l’agent 007, deux livres de reportage et trois livres pour enfants (la série Chitty-Chitty-Bang-Bang), tout en étant chroniqueur et responsable des pages internationales au Sunday Times, rédacteur en chef d’une revue de bibliophilie (son violon d’Ingres) et directeur d’une petite maison d’édition, Queen Anne Press, spécialisée dans la publication soignée de livres à tirage limité. Dès Casino Royale, une discipline de travail se met en place. En janvier et février de chaque année, Fleming séjourne à Golden Eye, sa maison de la Jamaïque, et rédige le premier jet d’un James Bond à raison de deux mille mots par jour, avant révision globale du manuscrit. Son rythme de travail, soutenu par une forte consommation de tabac et d’alcool, explique que Fleming soit mort d’une crise cardiaque à l’âge de cinquante-six ans, après avoir survécu trois ans plus tôt à un premier infarctus.

2. Un maniaque du détail, convaincu que plus une histoire est extravagante et plus elle se doit d’être nourrie d’éléments authentiques qui en assoiront la crédibilité. De là un important travail de documentation, sur le fonctionnement d’un casino, sur le trafic de drogue ou de diamants, and so on. De là les discussions sur les mérites comparés des Bentley et des Aston Martin, ou encore l’abondance des marques citées dans les romans de Bond 1, non pour faire du placement de produits avant la lettre mais pour ancrer la fiction dans une réalité concrète où le lecteur pourra se projeter. De là enfin que Fleming est ravi lorsque des correspondants comme Boothroyd, Liebert ou encore le romancier William Plower lui signalent des erreurs factuelles ou des faiblesses de style, qu’il s’empresse de corriger.

3. Un prototype de l’auteur-entrepreneur. Fort de son expérience de journaliste et d’éditeur, passionné par les aspects techniques du métier, Fleming négocie pied à pied le montant de ses droits d’auteur, ébauche des illustrations de couverture, suggère le nom d’un graphiste, discute du tirage et du prix de vente, propose des stratégies de mise en marché, depuis les annonces publicitaires (comment les rédiger, où et quand les faire paraître) jusqu’au calendrier de publication et aux relances à effectuer auprès des libraires. Il surveille aussi de près la vente des droits cinématographiques. Une telle implication, fort inhabituelle à sa date, dut bousculer les usages policés d’une maison aussi respectable que Jonathan Cape où l’on trouvait cet auteur bien envahissant. En l’occurrence, Fleming se montrait un commerçant beaucoup plus avisé que ses éditeurs.

Tout écrivain professionnel qu’il était, soucieux de reconnaissance et vivant dans un sentiment permanent d’insécurité financière, Fleming se devait néanmoins, en bon Anglais de sa classe, d’affecter l’attitude du dilettante tenant pour peu de choses une activité aussi futile que la rédaction de thrillers d’espionnage. Le sérieux méthodique qu’il apporte à son travail voisine avec des traits typiques d’autodépréciation. Çà et là quelques coups de colère : contre un journaliste du Guardian, ou encore l’architecte Erno Goldfinger, outré que son nom ait servi à baptiser un affreux méchant et qui agite la menace d’un procès. « Tell him, écrit le romancier à son éditeur, that if there’s any more nonsense I’ll put in an erratum slip and change the name throughout to Goldprick and give the reason why. » Mais dans l’ensemble, Fleming se montre un correspondant affable et charmeur, attentif à autrui, en particulier à ses lecteurs auxquels il se fait un devoir de répondre.

Il faut se méfier des reconstructions a posteriori. Par exemple, la Panthère rose ne fut nullement conçue, à l’origine, comme le premier jalon d’une série à succès. L’inspecteur Clouseau n’était que le personnage secondaire d’une comédie policière mettant en vedette David Niven et Claudia Cardinale ; c’est parce que Peter Sellers phagocyta le rôle et le film, lui assurant un triomphe inattendu au box office, qu’il fut décidé de lui donner une suite, puis d’autres. Semblablement, rien ne prédestinait James Bond à devenir une des « franchises » les plus lucratives de l’histoire de l’édition et du cinéma. Jonathan Cape accepta Casino Royale en se pinçant le nez (« a sadistic fantasy that was deeply shocking ») et ne daigna pas lire les romans suivants. Peu confiant dans les chances de succès du livre, il mégota sur le premier tirage, jugeant les prétentions de son auteur bien optimistes. Il fallut réimprimer à la hâte… La première édition de poche de Live and Let Die rapporta à Fleming la somme pharamineuse de vingt-six livres.

Quant à la machine à écrire plaquée or du titre, elle exista vraiment. Fleming la commanda à un fabricant new-yorkais pour fêter l’achèvement de son premier roman et, pour éviter les taxes d’importation, la fit venir en contrebande en Angleterre par l’intermédiaire de son camarade Ivar Bryce, ex-espion qu’il avait connu durant ses années au Foreign Office. « Tout à fait vulgaire », jugèrent ses amis. Fleming, qui n’en avait cure, était enchanté de son jouet.

1 Ce trait a été analysé par Umberto Eco dans ce qui demeure l’étude fondamentale sur la stylistique de Fleming : « Les structures narratives chez Fleming », dans De Superman au surhomme, traduction de Myriem Bouzaher, Grasset, 1993.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Passionnants entretiens de Douglas Sirk avec Jon Halliday. Sirk s’y montre, cela n’étonnera personne, un homme de grande classe, posé, très cultivé, d’une lucidité peu commune sur son travail et sa situation de cinéaste en Allemagne puis à Hollywood. Mais ce qui intéresse toujours dans les livres d’entretiens, ce sont les surprises. Ici, par exemple, l’amour de Sirk pour la vie au grand air (il exploitera même successivement deux fermes aux États-Unis durant ses années de vache maigre cinématographique), sa préférence pour les tournages en extérieurs, lui qui fut par excellence (mais par la force des choses, comprend-on) un cinéaste de studio et d’intérieurs.

Il y a aussi la révélation, pour moi toujours émouvante, de connexions inattendues entre des personnes qu’on admire mais qui campent sur des planètes si éloignées qu’on ne soupçonnait pas qu’elles puissent se rencontrer. Ainsi découvre-t-on l’admiration de Sirk pour Blake Edwards et Budd Boetticher. Ainsi apprend-on qu’il fut, au début des années 1920, l’élève de Panofsky à l’université de Hambourg.

J’ai subi aussi l’influence d’Erwin Panofsky, qui allait devenir ce grand historien d’art, et qui était à l’époque un de mes professeurs. J’ai été l’un des élus acceptés à son séminaire ; j’ai écrit, sous sa direction, un grand essai sur les rapports entre la peinture allemande médiévale et les représentations de miracles. Je dois beaucoup à Panofsky.

Panofsky fut à ma connaissance le premier historien d’art à s’intéresser avec sérieux et compétence au cinéma (cf. ici). Nul doute qu’il aurait approuvé, chez Sirk, la quête de valeurs cinématographiques distinctes des valeurs littéraires ou théâtrales, sa conception de la mise en scène comme torsion du scénario, sa recherche constante d’un fil conducteur plastique dans la lumière, les mouvements d’appareil, le jeu des acteurs et sa liaison au décor ; ou encore une déclaration comme celle-ci : « Les angles de prise de vue […] sont les pensées du metteur en scène. Les éclairages sont sa philosophie. »

Jon HALLIDAY, Conversations avec Douglas Sirk (Sirk on Sirk, 1971). Traduction de Serge Grünberg. Cahiers du cinéma, 1997.

Jon HALLIDAY, Conversations avec Douglas Sirk (Sirk on Sirk, 1971). Traduction de Serge Grünberg. Cahiers du cinéma, 1997.