Corot

L’industrie du faux Corot prospéra du vivant même du peintre, qui détient un record en la matière. Je me rappelle même avoir lu que l’aimable artiste acceptait fort obligeamment d’authentifier de son paraphe les tableaux non signés qu’on lui présentait, pour faire plaisir à leurs propriétaires 1.

D’où cette formule d’un observateur anonyme : « Corot a peint huit cents tableaux, dont trois mille sont en Amérique. »

1 Le fait scandalisait le journaliste qui le rapportait. J’avoue que m’enchante au contraire ce geste digne de Duchamp.

Chambres

Bruxelles, rue Marconi

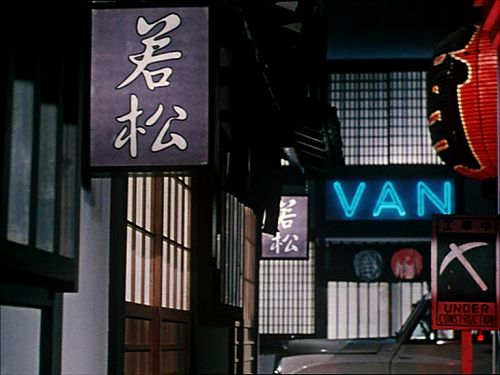

Typo des villes (47) : Yasujiro Ozu

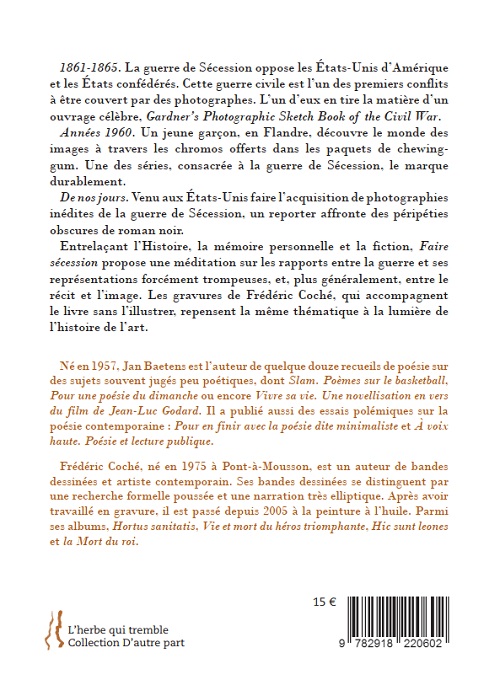

Il y a beaucoup d’enseignes dans le cinéma d’Ozu. Enseignes où voisinent le japonais et l’anglais. Enseignes de boutiques, de cafés, de bars, de restaurants – on sait l’importance de la nourriture et de la boisson dans ses films. Elles occupent plusieurs fonctions : fonction narrative élémentaire (situer le lieu de l’action) ; fonction qu’on pourrait dire musicale de ponctuation entre les séquences ; indice enfin, parmi d’autres, de l’occidentalisation du décor urbain après la Deuxième Guerre mondiale, que les films d’Ozu enregistrent en même temps que les transformations de la société japonaise.

Certaines de ces enseignes participent au système de « thèmes et variations » du cinéaste. À l’instar des comédiens, des rituels domestiques et sociaux – repas, coucher, visites de voisinage, mariages, enterrements –, des situations dramatiques, de certains plans d’objets, elles reviennent d’un film à l’autre, à la manière d’un motif musical, justement.

Fleurs d’équinoxe (1958)

Bonjour (1959)

Fin d’automne (1960)

Dernier Caprice (1961)

Le Goût du saké (1962)

À propos du décor urbain, j’ai toujours été frappé par une convergence inattendue entre Ozu et Tati, celui de Mon oncle et de Playtime. Il est à peu près certain que chacun ignorait jusqu’à l’existence de l’autre ; mais tous deux ont saisi admirablement, à la même époque, la modernisation du paysage urbain, avec une parenté frappante dans l’appréhension de l’espace.

Fleurs d’équinoxe

Bonjour

Fin d’automne

Le Goût du saké

Paillasson

Archie Goodwin aux prises avec un emmerdeur :

Il me vint une belle envie de le mettre à plat ventre et de m’essuyer les pieds dessus.

Rex Stout, Trop de femmes (Too Many Women, 1947).

Traduction de M. E. Michel-Tyl. Le Masque, 1973.

D’autre part (1 & 2)

Les éditions L’herbe qui tremble ont eu la folle inconscience de me confier la direction d’une collection. Elle se nomme « D’autre part » et publiera deux livres par an : de la poésie et des textes plus inclassables.

Coup d’envoi avec deux auteurs chers à mon cœur, Luc Dellisse et Jan Baetens, dont les textes appartiennent précisément à l’espèce inclassable. L’Amour et puis rien de Luc Dellisse n’est pas exactement un roman ni tout à un fait un recueil de nouvelles ou de poèmes en prose mais un peu tout cela à la fois. Ses cinquante courts chapitres, numérotés de 50 à 1, composent une histoire à l’envers, un compte à rebours de la folie amoureuse. Luc Dellisse excelle dans le registre de la prose brève, portée par la vitesse de l’écriture et un sens de l’image fulgurante.

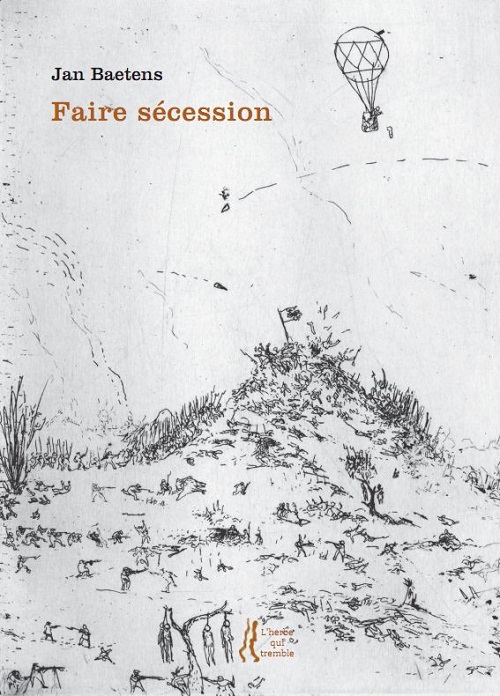

Faire sécession de Jan Baetens est une fiction mariant l’Histoire, l’autobiographie et le roman noir. Prenant pour argument la bataille de Gettysburg, le livre met en jeu les distorsions qui naissent d’emblée entre un événement et ses représentations narratives et visuelles – par quoi cette sorte de roman rejoint l’intérêt de l’essayiste qu’est aussi Jan Baetens pour les rapports entre le texte et l’image.

En couverture, photo d’Aude Boissaye

En couverture, détail d’une gravure de Frédéric Coché

Le narrateur omniprésent

« Ce qui réjouit chez Trollope, disais-je à propos des Tours de Barchester, c’est la placidité bonhomme avec laquelle il contrevient aux règles de la narration classique, voulant que l’auteur demeure un démiurge invisible tirant dans l’ombre ses ficelles. Le romancier est ici omniprésent. Il intervient régulièrement dans son récit pour commenter l’action, anticiper un rebondissement, nous prendre ironiquement à témoin de ses difficultés d’écrivain ou nous rassurer sur le destin futur d’une héroïne en détresse… Tant et si bien que la convention romanesque, dans les Tours de Barchester, se dénonce sans cesse comme convention en faisant du lecteur son complice amusé. »

Ces entorses régulières à l’illusion réaliste, qui n’étonneraient pas dans un « méta-roman » d’après les années 1950 (où elles font justement partie de l’horizon d’attente du lecteur), sont d’autant plus surprenantes qu’elles surgissent dans de gros romans traditionnels, parangons de la fiction du XIXe siècle. Elles font la singularité de Trollope, romancier classique et néanmoins précurseur involontaire de la modernité.

En voici trois exemples, tirés des trois premiers romans du cycle de Barchester.

Inutile de raconter ce qui se passa entre Eleanor Harding et Mary Bold. Nous devons remercier Dieu que ni l’historien ni le romancier n’entendent tout ce que disent leurs héros et héroïnes car on ne voit pas comment cela pourrait tenir en trois, voire vingt volumes ! J’ai surpris en l’occurrence si peu de ce qui s’est dit entre elles que je garde bon espoir de faire tenir mon œuvre en moins de trois cents pages et de venir à bout de cette agréable besogne : écrire un roman en un volume. Il s’était pourtant passé quelque chose entre elles et, tandis que le directeur souffle les chandelles et remet son instrument dans son étui, sa fille est restée triste et songeuse devant la cheminée vide, décidée à parler à son père mais ne sachant par où commencer.

Le Directeur (The Warden).

Traduction de Richard Crevier. Aubier, « Domaine anglais », 1992.

Nous devons maintenant prendre congé de Mr. Slope, et aussi de l’évêque et de Mrs. Proudie. Ces adieux sont aussi désagréables dans les romans que dans la vraie vie, mais ils ne sont pas aussi tristes, car il leur manque la réalité de la tristesse ; ils sont toutefois tout aussi embarrassants, et généralement moins satisfaisants. Quel romancier, quel Fielding, quel Scott, quelle George Sand, quel Sue ou quel Dumas peut maintenir l’intérêt jusqu’au dernier chapitre de son récit fictif ? Les promesses de deux enfants et d’un bonheur surhumain ne servent pas à grand-chose, pas plus que l’assurance d’une extrême respectabilité jusqu’à un âge dépassant de loin celui qui est généralement imparti aux mortels. Les peines de nos héros et de nos héroïnes sont votre plaisir, ô public ! leurs peines ou leurs péchés, ou leurs absurdités, en tout cas pas leurs vertus, ni leur bon sens, ni les récompenses qui s’ensuivent. Quand nous commençons à teindre nos dernières pages couleur de rose, ce que nous devons faire pour respecter la règle du genre, c’en est fait de notre capacité de plaire. Quand nous devenons ennuyeux, nous offensons votre intelligence, et nous avons le choix entre devenir ennuyeux ou offenser votre bon goût. Un défunt auteur, qui voulait maintenir l’intérêt jusqu’à la dernière page, a pendu son héros à la fin du troisième livre. Il en a résulté que plus personne ne voulait lire son roman. Et qui peut répartir et assembler ses incidents, ses dialogues, ses personnages et ses descriptions de façon à ce qu’ils figurent tout dans exactement 930 pages, sans les comprimer de manière forcée ni les allonger artificiellement à la fin ? Et je ne cache pas qu’en ce moment j’ai besoin moi-même d’une douzaine de pages, et que j’en ai assez de me creuser la cervelle pour parvenir à les pondre.

Les Tours de Barchester (Barchester Towers).

Traduction de Christian Bérubé. Fayard, 1991.

Comme le docteur Thorne est notre héros — ou plutôt mon héros, devrais-je dire, mes lecteurs ayant le privilège de pouvoir choisir eux-mêmes en la matière — et comme Miss Mary Thorne sera notre héroïne, un point sur lequel personne ne dispose d’autre choix, il est nécessaire de les présenter, de les décrire et de les faire connaître en bonne et due forme. J’ai le sentiment qu’il y a lieu de s’excuser quand on commence un roman par deux longs chapitres sans action, remplis de descriptions. J’ai tout à fait conscience du danger qu’il y a à procéder ainsi. Ce faisant, j’enfreins la règle d’or qui nous impose à tous un début rapide, une règle dont la sagesse est reconnue par tous les romanciers, y compris par moi-même. On ne peut s’attendre à ce que les lecteurs acceptent d’aller jusqu’au bout d’un roman qui offre si peu d’attraits dans ses premières pages, mais j’ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne puis m’y prendre autrement. Je m’aperçois que je ne peux pas montrer ce pauvre Mr Gresham en train d’hésiter et de se retourner dans son fauteuil avec un sentiment de malaise, selon son habitude, avant d’avoir expliqué pourquoi il éprouve ce sentiment de malaise. Je ne peux pas introduire mon docteur en train de s’exprimer librement parmi les notables avant d’avoir expliqué que cela est conforme à sa personnalité. Voilà qui traduit une défaillance de mon art, et prouve que je manque d’imagination autant que de talent. Quant à savoir si je peux me racheter de ces fautes par un récit simple, sans ornement, et direct — cela, en vérité, est loin d’être certain.

Le Docteur Thorne (Doctor Thorne).

Traduction d’Alain Jumeau. Fayard, 2012.

Le fantôme de Woody

Plusieurs critiques ont relevé les allusions à Hitchcock dans les Fantômes d’Ismaël : prénom de Carlotta attribué à celle qui revient d’entre les morts, reprise d’un thème musical de Marnie… Mais a-t-on noté à quel point le film d’Arnaud Desplechin était redevable à Woody Allen (et, via Allen, à Bergman) ? Mathieu Amalric et Charlotte Gainsbourg se promenant, filmés en travelling latéral, sur la plage de Noirmoutier, c’est Allen et Diana Keaton dans Annie Hall (motif visuel qu’Allen avait emprunté à Bergman). Les vétérans du Quai d’Orsay évoquant à table la figure absente d’un collègue excentrique, ce sont les artistes de cabaret se rappelant les mésaventures d’un imprésario fantasque au début de Broadway Danny Rose. Plus fondamentalement, l’argument et la structure éclatée des Fantômes d’Ismaël rappellent ceux de Stardust Memories (c’est-à-dire de 8 1/2) : crise existentielle d’un cinéaste hanté par le souvenir d’une femme instable. Desplechin est coutumier de ces emprunts (on songe notamment à la belle figure de la lettre lue à voix haute, en travelling latéral ou face caméra, qui provient des Deux Anglaises de Truffaut), que bien entendu il passe dans son mixeur personnel.

Annie Hall

Persona

Broadway Danny Rose

Intermède insulaire : deux femmes aux rapports tendus lisant sur la plage,

dans Persona et les Fantômes d’Ismaël