Introducing Le Pigeonnier, la librairie française de Taipei, qui est aussi un lieu de rencontres et d’échanges, doublé d’une petite maison d’édition. Elle fut fondée en 1999 par Françoise Zylberberg (1944-2010), dont on peut lire un portrait ici.

Introducing Le Pigeonnier, la librairie française de Taipei, qui est aussi un lieu de rencontres et d’échanges, doublé d’une petite maison d’édition. Elle fut fondée en 1999 par Françoise Zylberberg (1944-2010), dont on peut lire un portrait ici.

Avec ses trois immenses pavillons et ses six cent mille visiteurs, la Foire internationale du livre de Taipei, la plus importante d’Asie, la quatrième en importance dans le monde (derrière Francfort, la BookExpo America et la Foire du livre de jeunesse de Bologne), ferait passer le Salon du livre de Paris pour une obscure foire de province.

Taïwan compte officiellement plusieurs milliers de maisons d’édition. Il s’y publie chaque année près de cinquante mille titres. L’île est le quatrième marché mondial d’exportation du livre en français.

Les tableaux d’intérieurs m’ont toujours fasciné, sans doute parce qu’ils proposent l’image d’un monde en miniature. Mario Praz, qui les collectionna passionnément autant pour leur intérêt documentaire que pour leur valeur esthétique1, a su mieux qu’aucun autre en décrire le pouvoir d’évocation dans les belles pages qu’il leur consacre dans la Maison de la vie : « Ces petits tableaux d’intérieurs se dilatent dans l’imagination de celui qui les regarde comme ces fleurs japonaises qui, plongées dans l’eau, déploient une luxuriance insoupçonnable […] Accrochés dans ma maison, [ils] semblent en prolonger magiquement l’extension, si bien que ces pièces en miniature dans lesquelles je ne pénètre qu’en imagination finissent par être aussi réelles pour moi que de vraies pièces. C’est comme si s’ouvrait une porte secrète dans la pièce où je vis, et que je m’introduisais dans l’aile d’un palais abandonné, comme si j’avais une seconde maison aux plafonds envahis d’ombre, ne renvoyant plus aucune voix humaine. »

À propos de Pieter de Hooch, Praz parle encore d’une « discrète poésie de la présence de choses ». Elle irradie les quatre tableaux de ce contemporain de Vermeer qu’on est heureux d’avoir enfin pu contempler « en vrai » au Rijksmuseum, tant la lumière y joue un rôle essentiel, auquel aucune reproduction photographique ne rend parfaitement justice.

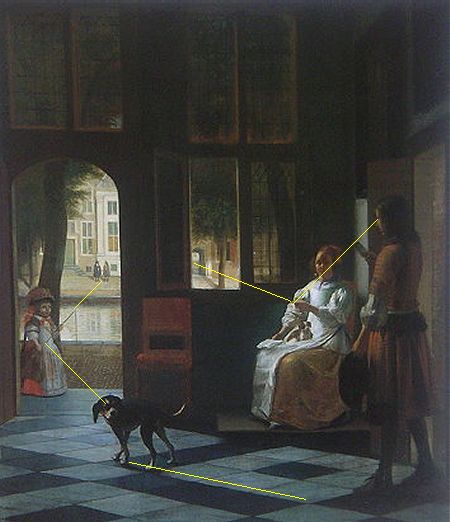

Dans ces scènes paisibles de la vie domestique, des personnages engagés dans une conversation voisinent avec d’autres au second plan, souvent des enfants, immobilisés dans l’attente. Mais c’est au décor, restitué avec une minutie fascinante, que le peintre accorde avant tout ses soins. La construction de l’espace par un échelonnement de plans successifs, les jeux nuancés d’ombre et de clarté opposant la pénombre des intérieurs à la lumière du dehors témoignent d’une maîtrise exceptionnelle de la profondeur de champ. Les pièces s’ouvrent sur d’autres pièces, les cadres sur d’autres cadres, l’embrasure d’une porte laisse entrevoir celle d’une fenêtre ou d’une autre porte donnant furtivement sur l’extérieur. L’espace clos du tableau se creuse de l’intérieur pour révéler un monde doté d’une profondeur insoupçonnée de prime abord. De Hooch y démontre au passage une science de la direction du regard du spectateur, qui se voit subtilement guidé vers les arrière-plans.

Ainsi, dans le tableau ci-dessus, les lignes obliques du carrelage nous conduisent vers le chien (qui, la tête tournée vers nous, semble nous inviter à le suivre). Un instant arrêté dans sa marche, celui-ci nous guide à son tour vers la petite fille immobile au second plan dans l’embrasure d’une porte, dont la canne à pêche pointe vers le canal et sa rive opposée où conversent deux hommes. Un jeu analogue anime les figures situées à droite, depuis les yeux baissés du jeune homme debout jusqu’à la trouée d’un passage voûté visible sur l’autre rive — en passant par la lettre qu’il tient en main et la femme assise qui nous regarde elle aussi, et dont l’index pointé désigne la fenêtre.

Par déformation de spectateur contemporain, sans doute, et parce que ces tableaux sont autant d’arrêts sur image, il me semble enfin que l’art de Pieter de Hooch anticipe le modelage de la lumière et l’ordonnancement de l’espace propres à la mise en scène de cinéma. Murnau, par exemple, n’a pas méconnu l’emploi des embrasures de porte et des carrelages en damier pour augmenter la sensation de profondeur de l’espace.

Deux plans de Nosferatu.

1 Plusieurs d’entre eux sont reproduits dans son Histoire de la décoration d’intérieur. Philosophie de l’ameublement. Voir aussi le précieux catalogue de l’exposition de Boulogne-Billancourt Scènes d’intérieur. Aquarelles des collections Mario Praz et Chigi (Rennes, éditions Norma, 2002).

P.-S. Signalons aux heureux Parisiens qu’il leur reste une semaine pour visiter l’exposition de gouaches et d’aquarelles « Intérieurs romantiques » au Musée de la vie romantique — que j’aurai manquée à mon vif regret.

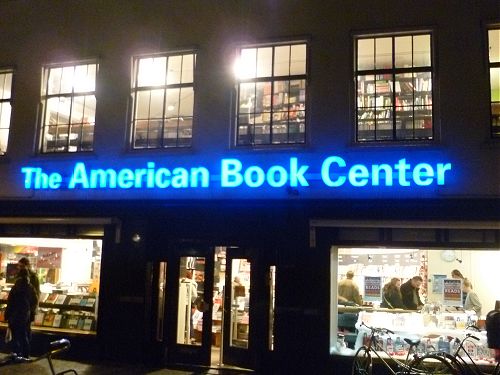

Avec son arbre-pilier, ses trois étages et ses rayonnages courant jusqu’au plafond, y compris dans les escaliers tournants (comment, dites-moi, pose-t-on une échelle dans un escalier pour accéder aux plus hautes étagères ?), The American Book Center est sûrement la librairie la plus spectaculaire d’Amsterdam. Cela étant, on a été globalement frappé par l’abondance de petites librairies de qualité — aux amateurs de choses anglaises, signalons l’English Bookshop dans Lauriergracht et la bouquinerie Book Exchange dans Kloveniersburgwal —, de même que par le nombre d’excellents disquaires indépendants, espèce en voie d’extinction — notamment Back Beat Records dans Egelantiersstraat, spécialisé dans le jazz, le blues, le gospel, la soul, le funk, etc., où l’on a fait de belles trouvailles, et Concerto dans Utrechtsestraat.

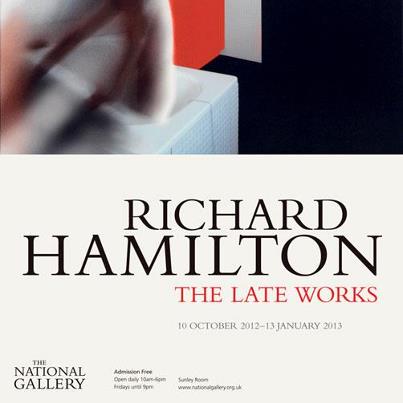

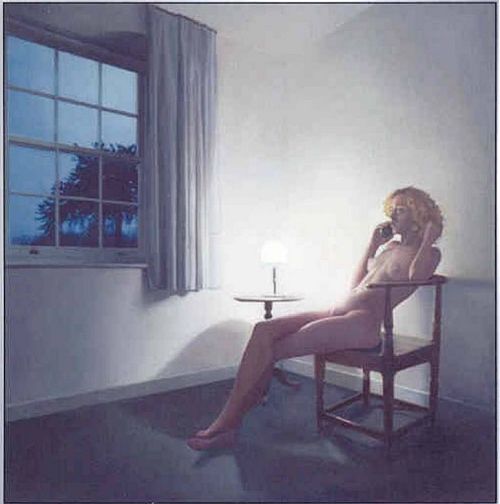

Si Robert Dieltens, le peintre dont j’ai raconté la vie dans une nouvelle de la Nuit sans fin, avait été un artiste sérieux et non un mystificateur, alors ses œuvres auraient ressemblé à celles de Richard Hamilton, pionnier du pop art britannique dont la National Gallery expose une vingtaine d’œuvres jusqu’au 13 janvier 2013. Variations sur des thèmes de Duchamp, emprunts ironiques à l’histoire de l’art (de la Renaissance à la peinture d’intérieur hollandaise), souci perspectiviste et mises en abyme se télescopent dans ces toiles mêlant de manière extrêmement élaborée peinture, collage, photographie et procédés numériques. Hamilton est mort l’année dernière, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, alors qu’il préparait cette exposition. J’apprends qu’il avait illustré une édition d’Ulysse de Joyce et conçu la pochette de l’album blanc des Beatles.

The Annunciation

The Saensbury Wing

The Passage of the Bride, avec une reprise du Grand Verre

et une allusion plus discrète à Fresh Widow.

Descending Nude

Hôtel du Rhône.

Bathroom fig. 1

Bathroom fig. 2 II

Un des trois éléments du Chef-d’œuvre inconnu, triptyque auquel travaillait Hamilton au

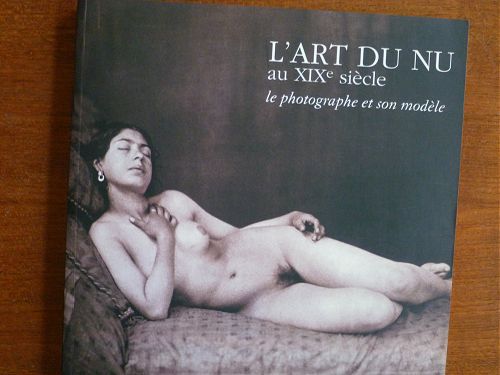

moment de sa mort. « C’est mon Étant donné. » Poussin, Courbet et le Titien sont réunis derrière un nu emprunté à une photographie de Louis-Camille d’Olivier (1855).

Catalogue d’une exposition de la Bibliothèque Nationale (1998).

Encore une fois encore on a déambulé dans ce triangle magique dont les trois sommets sont Waterstones sur Gower Street, le merveilleux London Review Bookshop près de Bloomsbury Square (un rêve de petite librairie, qui fait aussi café), et le métro Leicester Square. Triangle qui se trouve ainsi englober Charing Cross Road, ses librairies et bouquinistes. Beaucoup d’entre eux ont fermé leurs portes ces dernières années, y compris, sic transit, la librairie Murder One, providence des amateurs de polars ; mais la rue a encore de beaux restes et, dieu merci, Foyles et ses quatre étages sont toujours debout, fabuleuse caverne d’Ali-Baba dont on ne connaît pas d’équivalent ailleurs, et où l’on peut fureter des heures sans voir le temps passer. Bref, on s’est retenu à quatre mains pour ne pas repartir avec une valise supplémentaire de livres et l’on s’est limité modestement à quelques ouvrages, neufs ou d’occasion.

— Deux monographies complémentaires sur le Turinois Carlo Mollino, architecte, décorateur, designer, photographe, érotomane, passionné de ski, d’aviation et d’engins de vitesse, dont la figure excentrique et secrète continue de fasciner.

— Un recueil d’articles, parus dans les années 1930-1940, de Cyril Connolly, The Condemned Playground, qui ne sera probablement jamais traduit en français. Sa verve perspicace est pourtant bien roborative, ses remarques sur la vie littéraire et l’exercice du métier de critique en temps de surproduction éditoriale (déjà) n’ont pas pris une ride, et l’article « More about the Modern Novel », épinglage assassin des clichés du roman de consommation courante, pourrait resservir à chaque rentrée littéraire.

— The Moving Toyshop, whodunit désinvolte et amusant d’Edmund Crispin qu’on s’était promis de lire.

— Une plaquette, A Life with Books, où Julian Barnes évoque comme l’annonce le titre sa vie parmi les livres, depuis ses lectures de jeunesse jusqu’à ses expéditions chez les bouquinistes de province. Chacun s’y reconnaîtra.

— Enfin, un ouvrage dont on rêvait qu’un connaisseur l’écrive un jour, The Jazz Standards. D’After You’ve Gone à You’d Be So Nice to Come Home to, Ted Gioia passe au peigne fin plus de deux cent cinquante compositions du répertoire : récit de leur genèse, mise en contexte, analyse musicale succincte, fortune auprès des jazzmen, interprétations mémorables. On n’a fait qu’en commencer la lecture, mais on est ravi d’y trouver déjà un éloge de Burt Bacharach, et puis une remarque incidente sur le goût des jazzmen pour les titres-palindromes. On savait qu’il fallait lire Airegin de Sonny Rollins à l’envers (Nigeria), mais on n’y avait jamais pensé pour Ecaroh d’Horace Silver (pourtant flagrant), Emanon de Dizzy Gillespie (No Name), Eronel de Thelonious Monk (Lenore, prénom d’une ex-petite amie de Sadik Hakim), et on ne connaissait pas ces deux compositions de Miles Davis, Selim et Sivad. Étonnant, non ?