La vie des objets

Dans la vie de l’horrible travailleur, la brocante constitue l’indispensable bol d’air du vendredi matin. On ne se lasse pas d’y traquer, semaine après semaine, la modeste trouvaille qui fera le bonheur de la journée — un joli assortiment de verres ou le Donald Westlake qui nous manquait dans la Série noire —, au milieu d’un brol invraisemblable où se côtoient les perceuses et les services à café, les mini-chaînes hifi tombées du camion et les affreux Limoges dont personne ne veut, les petites voitures et les figurines de Batman, les 33 tours et les cendriers promotionnels, les cartes postales et les vieilles plaques de rue, les couteaux en argent et les armoires bancales, les Playmobil et les chandeliers, les angelots en stuc et autres bondieuseries kitsch.

On y voit se faire et se défaire le goût du jour (le design des années 1970 a présentement la cote : on s’empoigne pour un luminaire ou un radio-réveil en plastique orange vif). L’éditeur singulier pourrait sans peine y assouvir sa quête du livre à un euro ; j’y ai déniché à ce prix pas mal de Losfeld à l’époque où je les collectionnais, ainsi qu’un roman de Samuel Fuller dédicacé par le grand homme. J’y ai aussi trouvé, à force de patience, de quoi me meubler à bien meilleur compte que chez Ikea, avec des pièces autrement plus attrayantes : un bureau des années 1930, des chaises et des lampes des années 1950, et quelques bibliothèques.

Mais le plus étonnant est d’y observer la vie secrète des objets. C’est à croire qu’ils se concertent à l’insu des marchands pour organiser des semaines thématiques. Tel vendredi matin, on ne pourra pas faire trois pas sans tomber sur une machine à écrire : Remington, Hermès, Underwood, Olivetti, elles se sont toutes donné rendez-vous. La semaine suivante, il y aura des canards partout : en cuivre, en céramique, sur les vases et dans les assiettes. Tout cela est bien mystérieux.

Vedute portatives

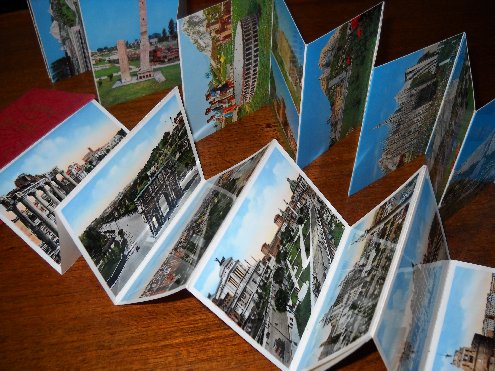

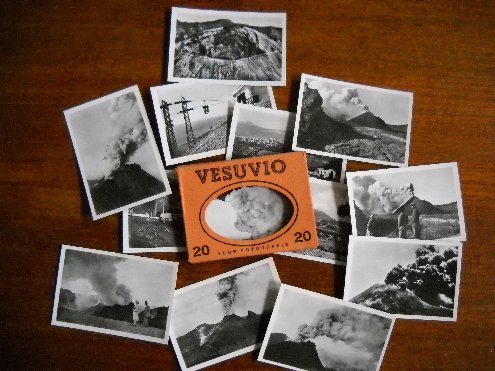

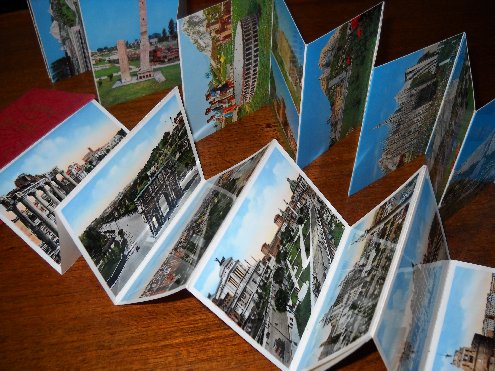

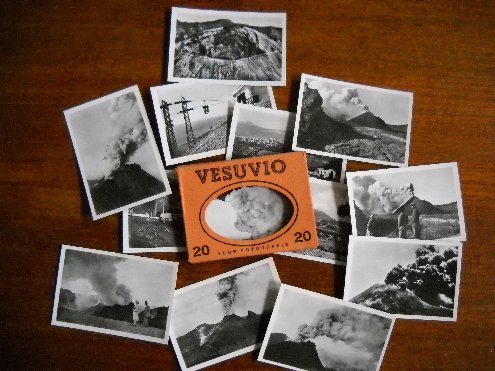

On trouve encore facilement dans les brocantes, à un prix dérisoire, ces petites pochettes de vues-souvenirs de France et d’Italie, le plus souvent dédiées à une ville ou un musée. J’ignore de quand elles datent, probablement des années 1950 et 1960. Leur format varie de 6 x 9 à 7,5 x 10 cm. Les premiers modèles consistaient en un assortiment de vingt (plus rarement ving-cinq) photographies en noir et blanc. Par la suite, les fabricants sont passés à la couleur tout en optant pour une présentation en dépliant accordéon encarté dans un carnet. Plus émouvantes que les cartes postales en raison de leur format miniature, elles pouvaient donner au voyageur l’illusion enfantine d’emporter avec lui, dans sa poche, une ville ou un lieu. Elles demeurent, aujourd’hui, un merveilleux support à la rêverie.

(Désolé pour les photos pleine d’« escaliers » ; appareil numérique de mauvaise qualité)

Les Sârs dînent à l’huile

Après l’intrépide Sâr Dubnotal, inspiré par le Sâr Peladan et ressuscité par Le Visage vert dans sa dernière livraison, voici qu’hier à la brocante a surgi devant nous le Sâr Rabindranath Duval, sous la forme d’un disque 33 tours en parfaite condition, aussitôt acquis pour une bouchée de pain. Tout se trouvant toujours déjà sur la toile, ce sketch immortel de Pierre Dac et Francis Blanche – en partie improvisé à chaque représentation en fonction des réactions du public et d’une inspiration puisée dans la dive bouteille – est naturellement visible sur Youtube.

Pour les distraits auxquels la chose aurait échappé, rappelons qu’Omnibus a réuni l’année dernière une copieuse anthologie de L’Os à moelle. Qu’on se le dise, et réciproquement.

Notre ami Bennett

Bonne pioche à la brocante, dans une caisse de Bibliothèque verte en parfait état : vingt romans de la délicieuse série Bennett (Jennings en VO), sur les vingt-deux qui furent traduits en français (le plus souvent par Olivier Séchan, le père du chanteur Renaud). Ce cycle, qui narre les frasques réjouissantes d’un collégien turbulent dans un pensionnat britannique des années 1950, aura constitué, pour quelques générations de jeunes lecteurs, le premier contact avec l’humour anglais. Comme la plupart des classiques anglo-saxons pour la jeunesse, on peut les relire à l’âge adulte avec un égal plaisir, en y goûtant quelque chose de plus : la verve narrative, l’humour verbal qui soutient le comique de situation (les quiproquos de langage jouent un rôle moteur dans les intrigues), et surtout le décalage finement suggéré entre la vision du monde enfantine et celle, beaucoup plus terre à terre, des adultes. La revue le Rocambole, providence des amateurs de littérature populaire, a consacré un intéressant dossier à son auteur, Anthony Buckeridge (1912-2004), dans son numéro 24-25 (automne-hiver 2003).