La Perrot-Stols-Larbaud connexion

La lecture de la correspondance Valery Larbaud-Alexandre A.M. Stols a attiré mon attention sur cet éditeur-imprimeur (Maestricht, 1900 – Tarragone, 1973), l’un des artisans en son temps de la renaissance de l’art typographique en Hollande. « Fils d’un imprimeur capable et averti », écrit en 1928 le poète et essayiste Jan Greshoff, « il a vécu dès son enfance dans une atmosphère tout imprégnée d’encre d’imprimerie. » Heureux homme. Catalogue considérable en sept langues, éditions de luxe pour bibliophiles, publications clandestines durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour le domaine français, cela va de Villon, Scève, du Bellay, Racan, Louise Labé et Théophile de Viau jusqu’à Soupault, Fargue et Supervielle, en passant par Stendhal, Nodier, Nerval, Asselineau, Mallarmé, Rimbaud (première édition intégrale des œuvres complètes, établie par Pascal Pia). Jalousé de ses confrères français qui ne voyaient pas d’un bon œil sa concurrence sur le marché restreint de la bibliophilie, mais très prisé de Gide, Valéry et Larbaud, dont il a publié de nombreuses plaquettes, et qui appréciaient le soin de Stols dans le choix et l’établissement des textes, le goût sûr en matière de papier et d’équilibre typographique. « De la grâce et de la solidité », disait Pia.

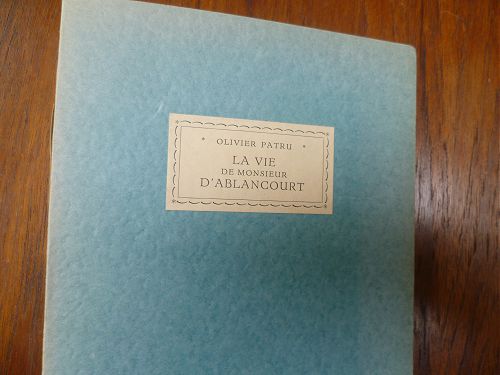

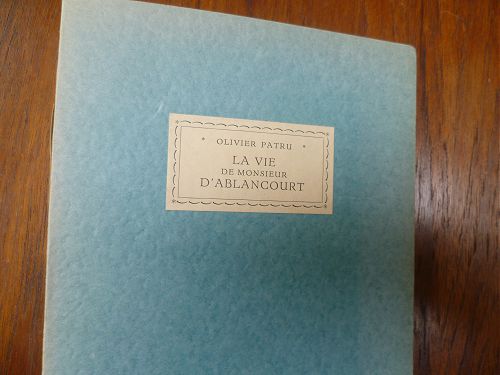

Inutile de rêver. Tirés à petit nombre, les ouvrages sortis des presses de Stols coûtent aujourd’hui un pont. 750 €, par exemple, pour Dévotions particulières de Larbaud, qui fut tiré à 40 ex. ; aouche ! D’où mon heureuse surprise d’avoir déniché La Vie de Monsieur d’Ablencourt par Olivier Patru au prix très raisonnable de 15 €.

Il me plaît d’avoir acquis ce très beau petit volume auprès d’un aimable libraire de Maestricht, dans la ville même où il fut imprimé il y a soixante-quatorze ans. Il me plaît davantage encore qu’un hasard objectif m’ait fait précisément tomber sur ce livre-ci, qui recoupe mes intérêts et ma biographie de plusieurs manières. Il s’agit d’une vie brève, genre pour lequel j’ai une grande affection. Elle concerne Nicolas Perrot d’Ablencourt (1606-1664), qui fut traducteur, et dont j’entendis parler dès mon enfance à propos des « belles infidèles » — car traducteurs, mes parents le sont aussi et, ô diabolique atavisme, il m’arrive de tirer ma subsistance de cette coupable activité. Perrot d’Ablencourt est né à Châlons-sur-Marne (comme Pierre Dac !), tout près du berceau de ma famille paternelle. L’ouvrage enfin est préfacé par Larbaud, dont la lecture m’occupe depuis un an. Un livre-carrefour, en somme.

Maestricht, 1934, 46 p. 190 ex., dont 15 sur Japon (numérotés de A à P) et 175 sur papier Antique Old Style (numérotés de 1 à 175). + 35 ex. sur Hollande Van Gelder pour « Les Amis des beaux livres » et 31 sur Hollande Panneboek pour quelques membres de « La Compagnie typographique ». Mon exemplaire porte le n° 5.

(Source des citations et éléments biographiques relatifs à Stols : notices de la correspondance Larbaud/Stols, éditions des Cendres, 1986.)

Christian Bourgois

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIXe siècle, Michel Lévy et Poulet-Malassis. Il n’avait jamais eu de comité de lecture. Avec Losfeld, Pauvert, Maspéro, Maurice Nadeau et Jérôme Lindon, Christian Bourgois aura été l’une des figures majeures de l’édition indépendante française de l’après-guerre. Et sa maison, l’une de celles dont le catalogue s’identifie si intimement au goût et à la personnalité d’un homme que sa mort nous touche comme la perte d’un proche à qui l’on doit tant de découvertes. Le goût de Bourgois était fait d’exigence et de curiosité, de fidélité à ses auteurs, à quoi s’ajoutait une élégance de grand seigneur. Le hasard des rencontres y avait aussi sa part comme dans toute vie d’éditeur, et il se reconnaissait volontiers dans le mot de Montecuculli, général vénitien du XVIe siècle: « Il faut toujours saisir une occasion par les cheveux, mais il ne faut jamais oublier qu’elle est chauve ». Burroughs, Lovecraft, Boris Vian, Arno Schmidt, la beat generation, Fante, Brautigan, Dorothy Parker, Jim Harrison, Gadda, Borges, Jünger, Gombrowicz, Savinio, Tabucchi, Pessoa, Rushdie, Montalbán, Vila-Matas, Toni Morrison, Lobo Antunes, Roberto Bolaño, Jean-Christophe Bailly… La liste serait sans fin (il faudrait y ajouter le catalogue de 10/18 sur lequel il veilla jusqu’en 1991, et je n’ai rien dit des essais) ; chacun y reconnaîtra les siens et la complètera à son gré.

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIXe siècle, Michel Lévy et Poulet-Malassis. Il n’avait jamais eu de comité de lecture. Avec Losfeld, Pauvert, Maspéro, Maurice Nadeau et Jérôme Lindon, Christian Bourgois aura été l’une des figures majeures de l’édition indépendante française de l’après-guerre. Et sa maison, l’une de celles dont le catalogue s’identifie si intimement au goût et à la personnalité d’un homme que sa mort nous touche comme la perte d’un proche à qui l’on doit tant de découvertes. Le goût de Bourgois était fait d’exigence et de curiosité, de fidélité à ses auteurs, à quoi s’ajoutait une élégance de grand seigneur. Le hasard des rencontres y avait aussi sa part comme dans toute vie d’éditeur, et il se reconnaissait volontiers dans le mot de Montecuculli, général vénitien du XVIe siècle: « Il faut toujours saisir une occasion par les cheveux, mais il ne faut jamais oublier qu’elle est chauve ». Burroughs, Lovecraft, Boris Vian, Arno Schmidt, la beat generation, Fante, Brautigan, Dorothy Parker, Jim Harrison, Gadda, Borges, Jünger, Gombrowicz, Savinio, Tabucchi, Pessoa, Rushdie, Montalbán, Vila-Matas, Toni Morrison, Lobo Antunes, Roberto Bolaño, Jean-Christophe Bailly… La liste serait sans fin (il faudrait y ajouter le catalogue de 10/18 sur lequel il veilla jusqu’en 1991, et je n’ai rien dit des essais) ; chacun y reconnaîtra les siens et la complètera à son gré.

1. Rencontre à la Maison de la Francité de Bruxelles, 1996.

Penguinophilie

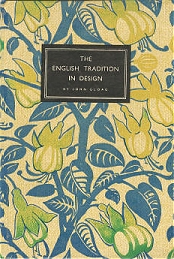

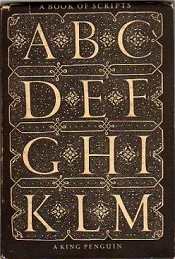

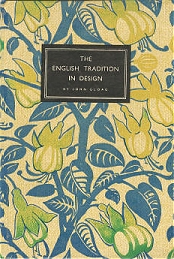

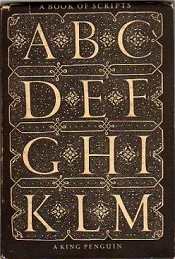

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’Allen Lane. Inspirés d’une collection illustrée allemande éditée par Insel Verlag, ce sont d’élégants petits ouvrages à couverture cartonnée de 64 à 72 pages, réunissant un texte succinct et une abondante iconographie. Ils embrassent des sujets tels que l’héraldique et la calligraphie, la faune et la flore, les arts appliqués et l’imagerie populaire. Soixante-seize titres furent publiés de 1939 à 1959. Tschichold apporta un soin particulier à la réalisation d’A Book of Scripts dont il dessina lui-même la couverture d’après une page de l’Arte Subtilissima intitulada Orthographia Pratica de Juan de Yçiar (1547). Le livre fut primé en 1949 par la National Book League.

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’Allen Lane. Inspirés d’une collection illustrée allemande éditée par Insel Verlag, ce sont d’élégants petits ouvrages à couverture cartonnée de 64 à 72 pages, réunissant un texte succinct et une abondante iconographie. Ils embrassent des sujets tels que l’héraldique et la calligraphie, la faune et la flore, les arts appliqués et l’imagerie populaire. Soixante-seize titres furent publiés de 1939 à 1959. Tschichold apporta un soin particulier à la réalisation d’A Book of Scripts dont il dessina lui-même la couverture d’après une page de l’Arte Subtilissima intitulada Orthographia Pratica de Juan de Yçiar (1547). Le livre fut primé en 1949 par la National Book League.

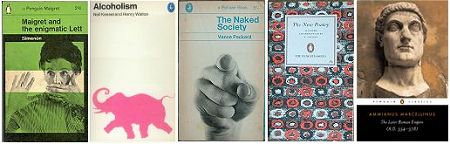

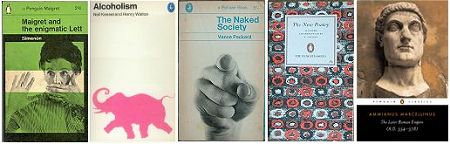

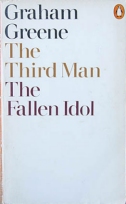

J’ai par ailleurs un faible pour les couvertures de Derek Birdsall, qui travailla pour Penguin dans les années 1960-1970. Elle ont une classe folle dans leur simplicité, leur emploi signifiant de la typographie. Quoi de plus approprié, pour les Mots de Sartre, qu’une couverture uniquement faite de mots, les premiers du livre ?

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens - cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens - cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

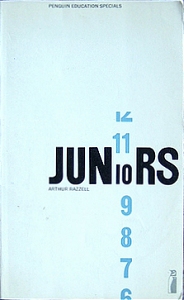

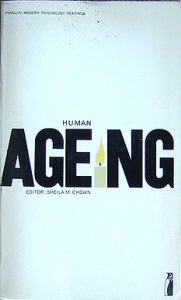

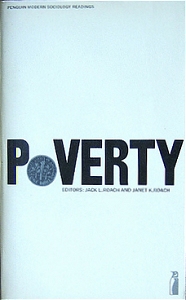

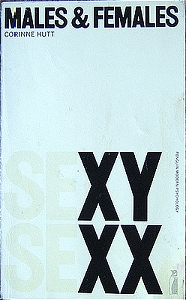

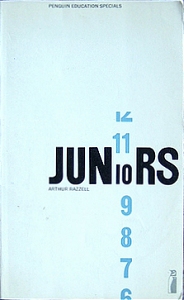

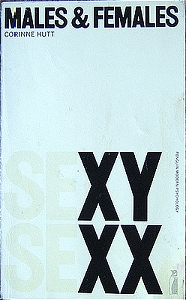

Enfin il y a la fameuse Penguin Education Series (1969-1972). Ici encore, Birdsall tire un maximum d’impact d’une économie de moyens parfaitement ajustés. À une époque où les graphistes faisaient exploser la couleur, il est probable que les grands caractères noirs sur fond blanc attiraient immédiatement l’attention sur les tables des libraires. En outre, les dos des livres composent un ensemble dynamique, qui se repère de loin sur les rayonnages.

Mais le plus brillant de l’affaire, c’est évidemment la manière dont la typo même du titre intègre une astuce graphique illustrant avec humour le thème du livre.

Kleptobibliopathie

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres…

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres…

Mais aussi, comment résister à la tentation quand on est kleptomane ? Le libraire N. était bien connu pour empocher les livres à sa portée chez les bouquinistes et dans les salles de ventes. Cette manie douce était considérée par ses confrères avec indulgence. Les bouquinistes détroussés lui adressaient leur note qu’il acquittait sans barguigner. Si le vol avait lieu en salle de ventes, on arrêtait l’homme à la sortie pour lui demander si, par hasard, il n’emporterait pas tel ou tel ouvrage ? «Ma foi, vous avez raison, je suis si distrait. » Et de restituer gentiment les volumes sans manifester le moindre embarras. Ou bien, les enchères ouvertes, le commissaire priseur énumérait les lots manquants en annonçant au son du marteau : « Adjugés à M. N. » N. réglait la note, et recommençait le lendemain.

Bien plus redoutable est l’espèce des amateurs assassins. J’ai narré il y a quelque temps l’histoire du plus célèbre d’entre eux, Don Vincente, le libraire tueur en série de Barcelone. Mais voici son procès. Le procureur fait remarquer qu’il n’existe qu’un exemplaire connu d’un livre imprimé par Palmart en 1482 - exemplaire qu’on savait appartenir au libraire Patxot, l’une des victimes de la vague de meurtres qui vient de secouer la ville. Puisqu’on a retrouvé cet ouvrage chez Vincente, c’est bien la preuve qu’il est le meurtrier. L’avocat de la défense démontre alors que le livre figure au catalogue d’un libraire parisien. S’il en existe un deuxième exemplaire, il a fort bien pu s’en trouver un troisième. Cet argument n’évitera pas à l’accusé la condamnation à mort. Mais durant la plaidoirie de son avocat, alors qu’il avait observé jusque-là un calme olympien, voici Vincente qui fond en larmes.L’Alcade : Enfin, Vincente, vous commencez à comprendre l’étendue de votre faute ?Vincente : Ah ! seigneur Alcade, mon erreur était grossière !L’Alcade : Il vous est encore possible d’implorer la clémence de notre auguste régente.Vincente : Ah ! Si Vous saviez comme je suis malheureux !L’Alcade : Si la justice humaine doit être inflexible, il est une autre justice dont la clémence est inépuisable, et le repentir est toujours méritoire.Vincente : Ah ! seigneur Alcade, mon exemplaire n’est pas unique !

Redoutable aussi, l’engeance des dépareilleurs et des élagueurs. À Lyon, la tactique du docteur R. consistait à subtiliser un tome quelconque d’un ouvrage en plusieurs volumes, puis à repasser quinze jours plus tard chez le libraire marchander le restant, « qui, vous le voyez, est incomplet. » Quant à cet amateur rémois, il s’était constitué à petit prix une collection d’ouvrages rares. « Notre homme, raconte Louis Paris - ancien bibliothécaire de la ville de Reims -, achetait volontiers les défectueux: cela s’explique, il les payait peu cher et possédait l’art de les mettre au complet. Voici comment il procédait : il entrait chez vous à titre d’ami, visitait votre bibliothèque, parcourait tel ou tel ouvrage, surtout celui dont il avait l’incomplet ; puis, si vous tourniez la tête, zest ! la feuille désirée disparaissait, et notre galant remettait à sa place le volume déshonoré. »

Alors, certains se méfient, témoin ce collectionneur de La Haye, propriétaire de la plus riche bibliothèque connue d’elzeviers, qui obligeait qui voulait contempler ses trésors, fût-il un ami intime, à revêtir une grande robe sans manches et sans ouvertures pour laisser passer les bras. Voleurs, pour tromper la surveillance de tels cerbères, faites-vous nommer à des postes de responsabilité. Guillaume Libri, qui n’en était pas à son coup d’essai, obtint en 1841 la charge de secrétaire de la commission chargée d’établir le Catalogue général et détaillé de tous les manuscrits, en langue ancienne et moderne, actuellement existant dans les bibliothèques des départements. C’était faire entrer le loup dans la bergerie. Accueilli avec des courbettes par les édiles municipaux et laissé sans surveillance dans les réserves précieuses, il s’en donna à cœur joie en puisant à pleines mains dans les collections, puis en maquillant ses larcins par de fausses indications dans les catalogues. Nommé l’année suivante bibliothécaire de la ville de Troyes, Auguste Harmand pilla à sa guise, pendant trente ans, l’établissement confié à ses soins en effaçant au fur et à mesure la mention des livres dérobés dans les fichiers.

Ces anecdotes et beaucoup d’autres sont fort spirituellement narrées par Albert Cim dans Amateurs et voleurs de livres. Ce petit livre est un régal, aussi délectable que les écrits sur la bibliomanie de Nodier et d’Asselineau, ou que les souvenirs de Monselet. Ajoutons que l’objet est beau, car Ides et Calendes est un éditeur aussi soigneux que Plein Chant ou le Lérot : papier de bonne qualité, cahiers cousus et non massicotés. Posologie : quelques pages à couper et à lire avant de s’endormir.

Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903]. Ides et Calendes, 1998,145 p.

Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903]. Ides et Calendes, 1998,145 p.

Romancier et auteur pour la jeunesse, bibliothécaire au sous-secrétariat d’État des Postes et des Télégraphes, Albert Cimochowski, dit Albert Cim (1845-1924), se signala par de nombreux articles de philologie, de critique et de bibliographie. Il participa également à la rédaction du Littré. Amateurs et voleurs de livres est le seul de ses livres couramment disponible. Il en a écrit plusieurs autres de même farine, dont certains sont consultables en ligne sur Gallica.net : Une bibliothèque : l’art d’acheter les livres, de les classer, de les conserver et de s’en servir (1902), le Dîner des gens de lettres : souvenirs littéraires (1903), le Livre : historique, fabrication, achat, classement, usage et entretien (5 volumes, 1905-1908), Bureaux et bureaucrates, mémoires d’un employé des PTT (1910), Mystificateurs et mystifiés célèbres (1913), Récréations littéraires : Curiosités et singularités, bévues et lapsus, etc. (1920), Petit Manuel de l’amateur de livres (1923).

Penguinophilie

Bien entendu, il existe des collectionneurs de Penguin. Naturellement, ils sont regroupés en association, la Penguin Collectors’ Society, qui réunit quelques centaines d’amateurs à travers le monde. Il s’agit de la seule association de collectionneurs d’outre-Manche à être exclusivement dédiée à un éditeur — ce qui en dit long à la fois sur l’importance historique d’icelui et sur l’attachement sentimental qu’il continue de susciter. Depuis sa fondation en 1974, elle œuvre à une meilleure connaissance de l’histoire de la maison en organisant des colloques et des rencontres, en publiant des essais, des bibliographies, ainsi qu’une excellente petite revue, The Penguin Collector.

Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (deux d’entre eux ont paru chez Rivages en traduction française). Ian Daley retrace l’histoire de la collection Penguin English Library, lancée par Tony Godwin dans les années 1960 et dédiée aux classiques de la littérature anglo-saxonne, dûment préfacés et annotés. La maquette en fut conçue par Germano Facetti, qui imagina d’illustrer les couvertures de détails de tableaux choisis en accord avec l’époque et l’esprit des textes. Largement imitée depuis, cette pratique demandait, en un temps d’avant les bases de données, une culture et une mémoire visuelles peu communes. Sander Meredeen entreprend de réhabiliter William E. Williams, proche d’Allen Lane et editor in chief chez Penguin de 1936 à 1965, qui se trouve quelque peu égratigné dans le livre de Jeremy Lewis. Il rappelle notamment que Williams était responsable des brèves notices biographiques des auteurs imprimées en quatrième de couverture : un exercice d’écriture plus difficile qu’il y paraît en ce qu’il exige de ramasser, dans un style attrayant, un maximum d’infos dans un minimum de lignes — ce n’est pas nous, amateur et praticien des petites formes, qui le contredirons. Steve Hare se penche sur le projet mort-né d’une collection de vulgarisation scientifique, dont la maquette intégrant le texte et l’image anticipait, avec les limites techniques de l’époque, les Découvertes Gallimard. Et c’est avec l’excitation d’un collectionneur de papillons ayant découvert une espèce inconnue que le même rend compte d’une curieuse sous-collection, éditée spécialement à la fin des années 1930 pour le marché canadien, et dont l’existence avait jusqu’alors échappé aux Sherlock Holmes de la penguinophilie :

Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (deux d’entre eux ont paru chez Rivages en traduction française). Ian Daley retrace l’histoire de la collection Penguin English Library, lancée par Tony Godwin dans les années 1960 et dédiée aux classiques de la littérature anglo-saxonne, dûment préfacés et annotés. La maquette en fut conçue par Germano Facetti, qui imagina d’illustrer les couvertures de détails de tableaux choisis en accord avec l’époque et l’esprit des textes. Largement imitée depuis, cette pratique demandait, en un temps d’avant les bases de données, une culture et une mémoire visuelles peu communes. Sander Meredeen entreprend de réhabiliter William E. Williams, proche d’Allen Lane et editor in chief chez Penguin de 1936 à 1965, qui se trouve quelque peu égratigné dans le livre de Jeremy Lewis. Il rappelle notamment que Williams était responsable des brèves notices biographiques des auteurs imprimées en quatrième de couverture : un exercice d’écriture plus difficile qu’il y paraît en ce qu’il exige de ramasser, dans un style attrayant, un maximum d’infos dans un minimum de lignes — ce n’est pas nous, amateur et praticien des petites formes, qui le contredirons. Steve Hare se penche sur le projet mort-né d’une collection de vulgarisation scientifique, dont la maquette intégrant le texte et l’image anticipait, avec les limites techniques de l’époque, les Découvertes Gallimard. Et c’est avec l’excitation d’un collectionneur de papillons ayant découvert une espèce inconnue que le même rend compte d’une curieuse sous-collection, éditée spécialement à la fin des années 1930 pour le marché canadien, et dont l’existence avait jusqu’alors échappé aux Sherlock Holmes de la penguinophilie :

After more than 30 years of the Society’s existence you might quite confidently say that any such series and variations that existed had been noted and illustrated somewhere in our publications. But that’s the thing about collecting Penguins: everytime you reach a minor milestone, or think you’ve nailed a series — up pops something totally new and unexepected, and you start all over again.

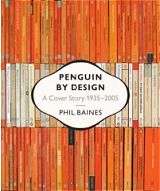

La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse grille reproduite en couverture, qui servit de base au relookage de la collection dans les années 1960), Jerry Cinamon, Derek Birdsall, David Pelham et Jim Stoddart. Des années 1950 à nos jours, c’est une tranche de l’histoire du graphisme maison qui se trouve racontée de manière très vivante par ceux qui l’ont faite, avec ses bons et ses mauvais jours: trouvailles inspirées, système D d’avant Photoshop, nuits blanches et deadlines impossibles… L’ouvrage, élégamment mis en pages par David Pearson, est abondamment illustré (250 couvertures reproduites). Un complément plein d’intérêt au Penguin by Design de Phil Baines.

La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse grille reproduite en couverture, qui servit de base au relookage de la collection dans les années 1960), Jerry Cinamon, Derek Birdsall, David Pelham et Jim Stoddart. Des années 1950 à nos jours, c’est une tranche de l’histoire du graphisme maison qui se trouve racontée de manière très vivante par ceux qui l’ont faite, avec ses bons et ses mauvais jours: trouvailles inspirées, système D d’avant Photoshop, nuits blanches et deadlines impossibles… L’ouvrage, élégamment mis en pages par David Pearson, est abondamment illustré (250 couvertures reproduites). Un complément plein d’intérêt au Penguin by Design de Phil Baines.

Plus d’un livre dans son sac

L’amateur de livres rares est un bibliophile ; le collectionneur de signets, un chartasignopaginophile. Émile Van Balberghe est - accrochez-vous - un biblio-saccuplstikophile. Comprenez par là que ce libraire-éditeur érudit collectionne les sacs en plastique de libraires, de maisons d’édition, de manifestations littéraires…, témoins modestes mais riches d’enseignements de la vie du livre.

Une partie de cette collection sera présentée du 12 octobre au 23 novembre à la Maison du Livre (24-28, rue de Rome, 1060 Bruxelles). L’exposition retracera aussi les diverses facettes d’un amoureux du livre au parcours atypique. Lors du vernissage, le 11 octobre à 18 h 30, Émile Van Balberghe s’entretiendra avec Patrick Moens, lui-même ancien libraire et collectionneur, sur les raisons de ce grand rassemblement de sacs et autres ephemera littéraires (marque-pages, ex-libris, faux livres en plâtre, affichettes, etc.), ainsi que sur les origines et les fruits de ses passions éditoriales et bibliophiliques.

Les années Penguin

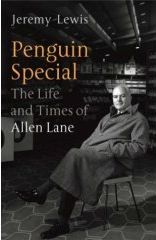

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France.

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France.

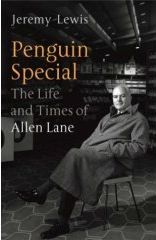

L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux.

L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux.

Il avait débuté très jeune dans le métier en entrant chez Bodley Head, la maison d’édition de son oncle, dont il avait gravi rapidement les échelons. Suivant une anecdote célèbre — mais invérifiable et peut-être forgée après coup, précise honnêtement Lewis —, l’idée de lancer une collection de livres de poche lui serait venue au retour d’un week-end chez Agatha Christie, alors qu’en quête de lecture pour le train il considérait d’un œil dépité la médiocrité des imprimés en vente au kiosque de la gare. Serait-il impensable de publier des livres de qualité à prix modique et d’élargir leur circuit de diffusion aux marchands de journaux et aux chaînes de grands magasins ?

Si la chose paraît aller de soi rétrospectivement, il n’en était pas de même à l’époque, et le projet fut accueilli avec méfiance et scepticisme aussi bien par ses collègues et confrères que par les libraires : à coup sûr, Lane allait tuer le marché en dévalorisant l’objet livre ; par ailleurs, la marge de profit sur un exemplaire vendu au prix d’un paquet de cigarettes (six pennies) était si faible que peu de libraires voudraient s’encombrer d’une telle marchandise. De fait, les fellow directors de Bodley Head ne donnèrent leur aval qu’à la condition que Lane et ses deux frères se lancent dans l’aventure sur fonds propres. Les droits de réédition des premiers titres furent obtenus à l’arraché, et sans une pré-commande massive et providentielle de Woolworth, la firme à l’enseigne du Pingouin (dessiné d’après nature au zoo de Londres) n’aurait jamais vu le jour.

La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses.

La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses.

En conciliant exigence de qualité et diffusion de masse, Lane a sans conteste pressenti l’émergence d’un nouveau lectorat. Le fait qu’il ait lui-même quitté l’école à l’âge de seize ans — il en conservera toute sa vie une méfiance envers l’establishment social et universitaire — peut expliquer en partie ce souci de démocratiser la lecture. Mais l’un des intérêts de la biographie de Jeremy Lewis est de replacer l’essor de Penguin dans le contexte culturel et social de l’époque, alors que la question de l’éducation populaire et de l’accès du plus grand nombre à la culture deviennent de grands sujets de débat public en Angleterre et suscitent de nombreuses initiatives. À cet égard, Lane a anticipé - autant qu’il l’a nourri - un profond désir de changement social, qui se fortifiera durant les épreuves de la deuxième guerre et amènera les travaillistes au pouvoir en juillet 1945.

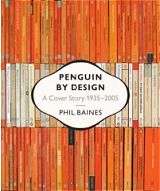

L’un des éléments clés du succès de Penguin est de s’être forgé d’emblée une identité visuelle forte, en apportant un soin extrême à la réalisation matérielle des livres, de la maquette à l’impression en passant par la typographie (jusqu’à une date récente, les textes des Penguin étaient entièrement recomposés pour leur réédition en poche). C’est ici qu’intervient l’armée de l’ombre des concepteurs graphiques et des imprimeurs, dont l’apport est mis en valeur dans Penguin by Design : A Cover Story.

Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XXe siècle. Quoique longtemps réfractaire aux couvertures illustrées, Lane fit là encore œuvre de pionnier dans le monde du paperback en s’adjoignant les services de grands typographes tels que Jan Tschichold et Hans Schmoller (surnommé Half-Point Schmoller, en raison de son aptitude redoutable à repérer au premier coup d’œil une faute de typo infinitésimale). Tschichold en particulier imprima une marque durable sur le style Penguin en redessinant plusieurs centaines de couvertures et en élaborant une charte graphique qui fit école. Leur perfectionnisme exigeant coïncida, de l’après-guerre à la fin des années 1950, avec l’âge d’or de l’éditeur. À leur suite, Germano Facetti et Romek Marber entreprirent de refondre et de moderniser les maquettes, alors que les progrès des techniques d’impression favorisaient l’explosion visuelle des années 1960-1970. Les années 1980 furent plus erratiques. Le monde de l’édition entrait alors dans une zone de haute turbulence et la firme traversait une crise d’identité qui se traduisit par un certain laisser-aller et des expérimentations d’un bonheur très variable. Et ce n’est que tout récemment que Penguin a renoué avec la tradition maison et retrouvé une certaine cohérence visuelle.

Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XXe siècle. Quoique longtemps réfractaire aux couvertures illustrées, Lane fit là encore œuvre de pionnier dans le monde du paperback en s’adjoignant les services de grands typographes tels que Jan Tschichold et Hans Schmoller (surnommé Half-Point Schmoller, en raison de son aptitude redoutable à repérer au premier coup d’œil une faute de typo infinitésimale). Tschichold en particulier imprima une marque durable sur le style Penguin en redessinant plusieurs centaines de couvertures et en élaborant une charte graphique qui fit école. Leur perfectionnisme exigeant coïncida, de l’après-guerre à la fin des années 1950, avec l’âge d’or de l’éditeur. À leur suite, Germano Facetti et Romek Marber entreprirent de refondre et de moderniser les maquettes, alors que les progrès des techniques d’impression favorisaient l’explosion visuelle des années 1960-1970. Les années 1980 furent plus erratiques. Le monde de l’édition entrait alors dans une zone de haute turbulence et la firme traversait une crise d’identité qui se traduisit par un certain laisser-aller et des expérimentations d’un bonheur très variable. Et ce n’est que tout récemment que Penguin a renoué avec la tradition maison et retrouvé une certaine cohérence visuelle.

Seuls les plus mordus d’histoire de l’édition se plongeront sans doute dans la biographie de Jeremy Lewis. Mais tous ceux qui aiment autant les livres que la lecture et qui ont rêvé enfant sur les couvertures de Marabout ou du Livre de Poche, et bien sûr quiconque s’intéresse à l’histoire du graphisme et des arts visuels trouvera son bonheur dans Penguin by Design. D’autant plus que Baines écrit dans un style clair et vivant, qui sait dégager en quelques lignes les atouts ou les faiblesses d’une maquette de couverture, ou encore initier le profane aux secrets de la typographie asymétrique et de l’espacement des capitales.

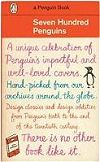

À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.

À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.

Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p.

Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p.

Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Seven Hundred Penguins. Penguin Books, 2007, 714 p.

Beaucoup d’autres couvertures sur Flickr, ici et ici (la très belle série Penguin Poets).

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIX

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIX

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens - cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens - cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres…

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres… Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903].

Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903].  Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent (

Son dernier numéro (n° 68, juin 2007) réunit diverses études de grande qualité, si bien qu’il se lit avec intérêt de la première à la dernière page, depuis la rubrique nécrologique jusqu’aux brèves finales où les pinailleurs s’en donnent à cœur joie. Don Dale-Jones propose une courte biographie de l’aimable Freeman Wills Crofts (1879-1957), ingénieur civil qui trompa le désœuvrement d’une longue convalescence en écrivant un suspense policier, et fut le premier surpris de son succès. Trente-deux autres romans suivirent ( La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse

La Penguin Collectors’ Society vient également de publier Penguin by Designers. L’ouvrage, né d’une rencontre organisée en 2005 pour les soixante-dix ans de l’éditeur, réunit les témoignages de typographes, directeurs artistiques et concepteurs graphiques ayant marqué de leur empreinte l’identité visuelle de Penguin. Par ordre d’entrée en scène : John Miles, Romek Marber (auteur de la fameuse

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France.

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France. L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux.

L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux. La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses.

La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses. Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XX

Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XX À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.

À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.