Les bonnes idées d’Henry Cohen

La collection Idées, première série

Lancée en 1962, la collection Idées/Gallimard est l’un des plus beaux fleurons graphiques de l’édition de poche française. Son identité visuelle forte est de celles qui titillent irrésistiblement, chez l’amateur de livres, le démon de l’acquisition. Grâce à un excellent article de Rick Poynor épinglé par l’Éditeur singulier, on en a appris un peu plus sur le concepteur de ses couvertures, le méconnu Henry Cohen.

Cohen est né à Londres en 1919. Sa famille s’établit en France en 1924. À la fin des années 1950, Robert Massin lui confie quelques travaux photographiques pour le Club du meilleur livre ; puis, devenu directeur artistique chez Gallimard, la réalisation des couvertures de la collection Idées, lui-même se chargeant de la conception typographique (où l’on reconnaît sa patte : police bâton tout en bas de casse, composition au fer à gauche en milieu de couverture) et des pictogrammes précisant la catégorie thématique de chaque volume.

De 1962 à 1975, Cohen réalisera environ trois cents photographismes pour la collection. Il y fait preuve d’une invention constante dans le traitement de l’image en employant des procédés divers : distorsion, usage de filtres, agrandissement, surimpression ou solarisation, avec les moyens artisanaux de l’époque. On n’est pas étonné d’apprendre que la seule influence qu’il se reconnaisse est celle de Man Ray, qui lui fit prendre conscience des possibilités de manipulation signifiante de l’image. Les couvertures oscillent entre le figuratif et l’abstrait, avec une prédilection marquée pour les matières texturées, les motifs organiques ou cellulaires, comme vus au microscope, dotés d’un fort pouvoir évocateur.

Il est tentant de rapprocher le travail de Cohen des couvertures que réalisaient à la même époque Alan Spain et Franco Grignani pour Penguin de l’autre côté de la Manche. On y retrouve le même goût pour les photos solarisées, avec une touche de psychédélisme en plus. Il est peu probable qu’il y eut influence réciproque ; plutôt un air du temps commun.

En 1972, la maquette d’Idées subit quelques aménagements. Le format Livre de poche, si agréable en main (11 x 16,5 cm), est abandonné au profit du format Folio, un peu plus allongé (11 x 18 cm) ; le titre figure désormais en tête de la couverture ; les visuels se banalisent. L’équilibre magique est rompu et la collection devient graphiquement plus quelconque. Gallimard lui mettra un terme quelques années plus tard et c’est la collection Tel qui prendra le relais.

La collection Idées, deuxième série

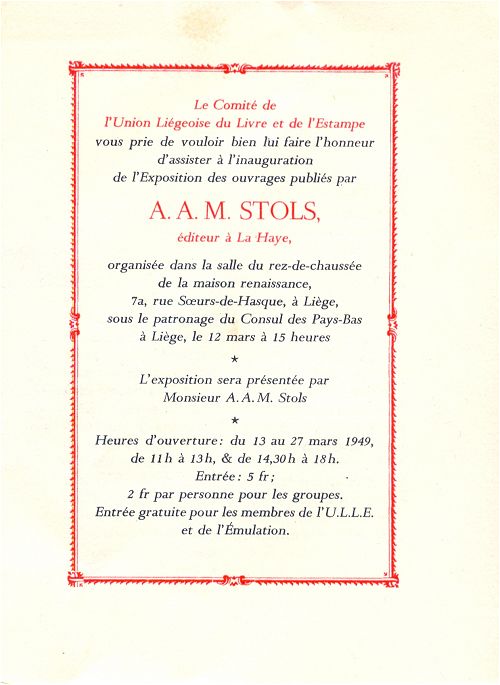

A.M.M. Stols à Liège

Dans un recueil d’essais choisis de Valéry datant de 1955, qui traînait chez un bouquiniste, on a trouvé ce petit dépliant annonçant une exposition consacrée à l’éditeur A.M.M. Stols, dont on a parlé à quelques reprises ici, exposition qui se tint à Liège à la Maison Renaissance en mars 1949.

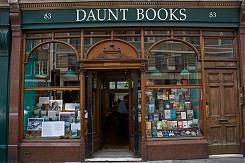

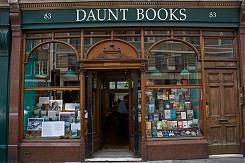

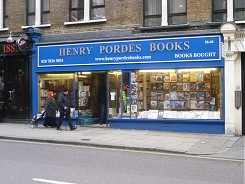

Daunt Books

Un autre rêve de librairie, c’est Daunt Books, dans Marylebone. Superbe arrière-salle dominée par une mezzanine en bois verni, à laquelle on accède par un étroit escalier à vis. Cette salle est consacrée au « voyage » entendu au sens large : non seulement les guides touristiques sur les villes et pays du monde entier, mais la géographie, l’histoire, la politique, etc.

Dans les autres salles, beau fonds de littérature, essais, art et photographie, livres pour enfants. Ambiance feutrée. Fauteuils en osier pour feuilleter à son aise. Plein de monde un samedi matin.

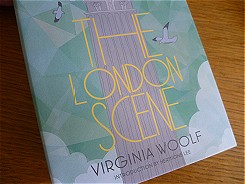

Daunt Books a aussi une activité éditoriale. J’ai fait l’emplette d’un élégant petit livre de Virginia Woolf, The London Scene. Il s’agit d’un recueil de six articles sur la vie londonienne écrits en 1931 pour la revue Goodhouse Keeping. Commande pas plus improbable que les articles d’Edith Wharton sur la décoration intérieure ou les chroniques littéraires de haut vol que Borges donna dans les années 1930 à un hebdomadaire féminin.

Mais la surprise fut de découvrir sur table des piles de la Femme de Gilles de Madeleine Bourdhouxe en traduction anglaise, avec au verso une citation élogieuse d’un fan inattendu en la personne de Jonathan Coe (« une des redécouvertes littéraires majeures de ces dernières années »). Il est toujours étonnant de constater combien la distance modifie les perspectives et l’appréciation littéraire. On connaît des auteurs étrangers mieux considérés dans le monde francophone que dans leur pays d’origine. À l’inverse, Madeleine Bourdhouxe a peut-être aujourd’hui plus de lecteurs en Angleterre qu’en Belgique.

Le panier de la ménagère

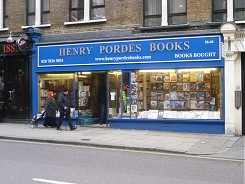

Étape obligée du parcours : Charing Cross Road et le traditionnel arrêt de longue durée chez Foyles, qui a déménagé de cent mètres pour prendre possession de nouveaux locaux aérés et spacieux ; un rêve de librairie où la tête vous tourne, et un accueil d’une prévenance incroyable. Le rayon poésie est à lui seul plus vaste que le rayon polars d’une grande librairie comparable de France ou de Belgique. Cela donne une idée du reste.

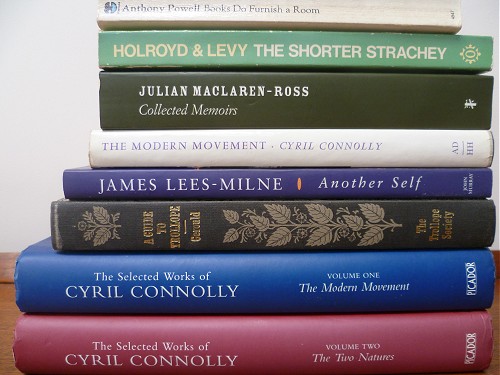

Depuis longtemps la rue, ci-devant paradis du commerce des livres, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Il ne reste que trois bouquinistes en activité — un de moins qu’à mon précédent passage. Néanmoins, la pioche y fut exceptionnellement bonne.

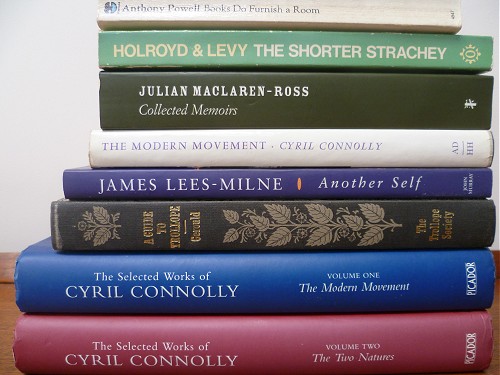

— L’édition originale de The Modern Movement de Cyril Connolly, ainsi que deux recueils posthumes d’œuvres et d’articles choisis par son fils Matthew — curieusement confectionnés à vue de nez : drôle d’idée d’avoir saucissonné Enemies of Promise, deux parties dans un volume, la troisième dans l’autre.

— Une anthologie de Lytton Strachey, choisie et présentée par Michael Holroyd et Paul Levy. Quelques textes ont paru en français chez Le Promeneur dans la collection « Le Cabinet des lettrés ». On recommande Cinq Excentriques anglais et la Douceur de vivre.

— Les mémoires de James Lees-Milne (Another Self) et de Julian MacLaren-Ross (Collected Memoirs), fort prisés de Jeremy Lewis.

— A Guide to Trollope, œuvre de deux professeurs américains de Princeton, Winifred Gregory et James Thayer Gerould, rééditée par la Trollope Society de Londres. Tout ce qu’on attend d’un tel usuel pour maniaques : bibliographies, dictionnaire des lieux et des personnages, et même des plans des villes et comtés imaginaires où Trollope a situé plusieurs de ses quarante-sept romans.

— Un roman d’Anthony Powell au titre engageant, Books Do Furnish a Room. Il s’agit d’une satire de la vie littéraire londonienne d’après-guerre, qui s’annonce prometteuse. Le livre appartient à un vaste cycle romanesque en douze volumes, A Dance to Music and Time. Traduction intégrale chez Christian Bourgois qui n’avait pas froid aux yeux, rééditée chez 10/18.

Côté disques d’occasion, Reckless Records dans Soho (30 Berwick St.) est à la hauteur de sa réputation. J’ai dévalisé le rayon jazz en raflant, parmi une dizaine d’autres, deux pépites des années 1980 que je cherchais depuis des lustres : Stefan de Dennis González (Silkheart) et Rainbow Gladiator de Billy Bang (Soul Note). Évidemment recommandés.

Dans les coulisses de l’édition anglaise

Ça n’a pas de fin : chaque livre lu donne envie d’en lire dix autres. La biographie d’Allen Lane ayant aiguillé ma curiosité vers son auteur, je me suis mis en quête de ses autres livres ; et c’est ainsi que j’ai découvert en Jeremy Lewis un attachant chroniqueur de la vie éditoriale anglaise, à laquelle il a consacré deux volumes de mémoires, Kindred Spirits et Grub Street Irregular — un titre qui est tout un programme. Grub Street fut cette rue déshéritée de Londres qui abrita, jusqu’au début du XIXe siècle, toute une colonie d’écrivaillons tirant le diable par la queue, d’éditeurs de deuxième zone et de librairies modestes. On voit par là où vont les préférences de l’auteur. Sensible à tout ce que la vie du livre implique de revers de fortune, d’aléatoire et d’éphémère, son affection le porte vers les francs-tireurs, les marginaux et les soutiers de l’édition, les figures d’excentriques diversement imbibés (à le lire, le taux d’alcoolémie du Landerneau éditorial anglais est spectaculaire).

Bien qu’il soit devenu, par hasard et à son corps défendant assure-t-il, un biographe renommé 1, Lewis s’avoue comme lecteur peu friand de biographies. Il leur préfère de loin les mémoires, et en particulier cette variété de mémoires à l’anglaise empreints d’humour, de sens de l’absurde et d’autodénigrement (il en mentionne plusieurs exemples en passant, qu’il donne envie de lire). Ses propres livres relèvent de cette catégorie. Il s’y dépeint comme un être affable et terre-à-terre, timide et gaffeur, à la limite de l’indolence, plus observateur qu’acteur et peu soucieux de faire carrière. Le statut de pigiste, assorti de contrats temporaires à mi-temps, est celui qui convient le mieux à son tempérament. Cette indifférence à la réussite sociale le place à la bonne distance — au cœur de la place, mais en léger retrait — pour observer les coulisses du monde de l’édition, qu’il croque avec une ironie affectueuse.

En quarante ans d’une carrière erratique commencée au bas de l’échelle, Lewis a tâté de tous les métiers : tour à tour rédacteur, publiciste, agent (remarquablement incompétent, à l’en croire), assistant éditorial pour plusieurs magazines et maisons d’édition, critique et préfacier diligent, et même nègre occasionnel. Excellent portraitiste sachant épingler le détail révélateur (notamment vestimentaire), gourmand d’anecdotes, il restitue à merveille l’ambiance des bureaux frétillants de commérages et surencombrés de piles instables de manuscrits, de jeux d’épreuves et de services de presse qu’on repousse précautionneusement pour se ménager, sur un coin de table, un espace de travail. Au passage, plein d’observations justes sur la psychologie de l’éditeur, le travail de fourmi invisible qui transforme un manuscrit en un livre publié, les relations compliquées avec des auteurs à l’égo chatouilleux, etc.

Des années 1960 à nos jours, Lewis a assisté à une transformation radicale du paysage éditorial. Les petites maisons indépendantes qui formaient une constellation si vivante ont mis la clé sous la porte ou ont été absorbées l’une après l’autre par de vastes conglomérats internationaux. Les comptables et les agents ont pris le pouvoir. Les « espaces ouverts » ont remplacé les bureaux étroits et tortueux installés dans des maisons géorgiennes de Bloomsbury. Les lunchs interminables et généreusement arrosés au pub ont fait place à de brefs déjeuners d’affaires du genre salade et eau minérale. Mais surtout, l’économie du livre a été profondément bouleversée. Là où tout éditeur sensé d’antan équilibrait ses comptes en faisant financer par ses best-sellers les titres moins vendeurs auxquels il croyait et qu’il était fier de publier à perte, des objectifs de rentabilité forcenée dictés d’en haut imposent désormais que chaque publication rentre dans ses frais ; simultanément, on a vu, sous la pression des agents, s’envoler la spirale folle des avances délirantes consenties aux coqueluches du jour.

Lewis ne cache pas sa nostalgie pour l’époque révolue de ses débuts, qui laissait davantage de place à la folie douce, au pittoresque et à la singularité. Il dit sa chance d’avoir débuté à une époque où des personnages flamboyants venus d’Europe continentale comme George Weidenfeld, Paul Hamlyn, André Deutsch et Ernest Hecht, qui avaient fondé leur maison d’édition dans l’immédiat après-guerre, étaient encore en activité. Ces self-made-men n’étaient certes pas des philanthropes et pouvaient se montrer invivables au quotidien ; mais ils avaient le métier dans le sang, se laissaient avant tout guider par leur flair éditorial, qui était grand, savaient prendre des risques, et ils étaient légitimement fiers de leur catalogue. Les derniers chapitres de Grub Street Irregular 2, « Closing Time » et «De mortuis », se chargent d’une mélancolie funèbre. Lewis y rend hommage, en une succession de « vies brèves », à des camarades éditeurs, journalistes et auteurs aujourd’hui disparus, et qu’il retient une dernière fois au bord de l’oubli.

1 Outre celle d’Allen Lane, on lui doit des biographies de Tobias Smollett et Cyril Connolly : deux écrivains qui l’ont intéressé non seulement pour leur œuvre mais parce qu’ils furent impliqués, à deux siècles d’écart, dans la vie éditoriale de leur temps. Une section de Grub Street Irregular est consacrée à son activité de « biographe récalcitrant », avec un beau portrait en ses dernières années de Barbara Skelton, panthère flamboyante qui fut, entre plusieurs mariages tumultueux et d’innombrables aventures, la deuxième femme de Connolly et la compagne de Bernard Frank.

2 Livre moins homogène, à l’écriture moins surveillée que Kindred Spirits : il s’agit manifestement d’une collection d’articles et d’écrits de circonstance réaménagés, et l’on y sent la colle et les ciseaux.

Jeremy LEWIS, Kindred Spirits. Adrift in Literary London. Faber & Faber, 1995.

Jeremy LEWIS, Kindred Spirits. Adrift in Literary London. Faber & Faber, 1995.

Grub Street Irregular. Scenes from Literary Life. HarperCollins, 2008.

Grub Street Irregular. Scenes from Literary Life. HarperCollins, 2008.

Éditer Mallarmé

Trouvé à la brocante, ce livret accompagnait l’exposition « Edmond Deman, éditeur de Mallarmé », organisée en 1999 au musée départemental Stéphane Mallarmé. C’est un joli petit objet imprimé sur deux papiers, incluant des fac-similés en réduction de quelques pages des trois livres de Mallarmé parus chez Deman, les Poèmes d’Edgar Poe, Pages et Poésies. Ces reproductions permettent d’apprécier la qualité du travail éditorial : mise en page aérée, typographie parfaite, emploi de la couleur pour les titres et les ornements. Le texte du livret, informé et précis, est d’Adrienne Fontainas, commissaire de l’exposition, à qui l’on doit une excellente biographie de l’éditeur 1.

Libraire, bibliophile, collectionneur et marchand d’art, Edmond Deman (1857-1918) fut une figure majeure de l’édition fin de siècle. Son activité témoigne de la richesse des échanges entre la France et la Belgique au temps du symbolisme. Sa maison est ouverte aux écrivains et aux artistes. Sa librairie bruxelloise accueille des expositions de Degas, Renoir, Manet, Carrière et Delville. Il entretient des relations suivies avec Émile Verhaeren dont il publiera quatorze livres, Léon Spillaert et Théo Van Rysselberghe, Odilon Redon et Eugène Devolder, Félicien Rops et Villiers de l’Isle-Adam, Maeterlinck et Fernand Khnopff. Son travail d’éditeur, pour être limité en quantité (cinquante-quatre titres imprimés à petit tirage sur les meilleurs papiers), est d’une importance exceptionnelle par le choix des textes autant que par le soin extrême apporté à la réalisation éditoriale. Chacun de ses livres est le fruit d’un dialogue nourri avec l’auteur et l’artiste éventuel, dont la plupart deviendront des amis. Avec Mallarmé, il sera royalement servi.

Le poète a découvert Deman grâce à l’exemplaire des Soirs que lui a offert Verhaeren. Le voilà, l’éditeur de ses rêves, capable de réaliser « un livre qui soit un livre architectural et prémédité ». Deman ne sera pas au bout de ses peines. Entre les deux hommes, les relations sont à la fois cordiales et compliquées, et si la lenteur de l’éditeur exaspère parfois Mallarmé, Deman s’avoue découragé par son auteur, sa quête impossible du Livre ultime et ses atermoiements sans fin (italiques ou romains ?). L’élaboration des Poésies sera particulièrement longue et laborieuse, au point où Deman finit par rendre son tablier. Refus de Mallarmé, nouveau départ, nouvelle ronde d’hésitations. Dans l’intervalle, le tandem s’attèle à une édition des Histoires souveraines de Villiers de l’Isle-Adam. En août 1898, dernier échange de lettres. Un mois plus tard, Mallarmé meurt soudainement, « sans avoir vu le volume dont il avait tant rêvé ». Les Poésies paraîtront à titre posthume, en février 1899. Valéry en a corrigé les dernières épreuves.

1 Adrienne et Luc Fontainas, Edmond Deman éditeur. Art et édition au tournant du siècle, Labor, «Archives du futur », 1997. Voir aussi le catalogue de l’exposition du musée Félicien Rops, Impressions symbolistes. Edmond Deman, éditeur d’art, 2011.

La marque de l’éditeur, dessinée par Fernand Khnopff

L’imprimerie dans tous ses états

L’un des grands centres européens de l’édition et de l’imprimerie à la Renaissance, Lyon ne pouvait pas ne pas avoir son musée de l’Imprimerie. Fondé en 1974 sur l’initiative de Maurice Audin et Henri-Jean Martin, c’est un agréable musée à l’ancienne dont on ne soupçonne pas la richesse et l’étendue en franchissant son seuil. On y verra le premier livre imprimé avec des caractères mobiles (réalisé en Corée soixante-quinze ans avant la Bible de Gutenberg), de nombreux incunables, eaux-fortes et bois gravés. On y apprendra tout sur la fonte des caractères et l’histoire des techniques d’impression du texte et de l’image, croisée à celle de la presse et de l’édition. On y admirera de splendides mécaniques, depuis d’imposantes presses à bras du XVIIe siècle jusqu’à l’étonnante photocomposeuse Lumitype-Photon, inventée à Lyon après la guerre par deux ingénieurs dignes de Geo Trouvetou, Louis Moyroud et René Higonnet, en passant par la merveilleuse Linotype. Quiconque s’intéresse au monde du livre et de la chose imprimée sera à la fête.

C’est ici que fut présentée en 2009 l’exposition « François Maspero et les paysages humains », qui a donné lieu à l’excellent ouvrage du même titre, indispensable à quiconque s’intéresse à l’aventure éditoriale de Maspero (coédition À plus d’un titre/La Fosse aux ours).

Plusieurs imprimeurs lyonnais ont donné leur nom à une rue de Lyon, notamment Sébastien Gryphe, qui introduisit en France le format de poche utilisant les caractères italiques en s’inspirant du Vénitien Aldo Manuce, édita pour Rabelais des traductions d’Hippocrate et Galien, et publia Maurice Scève, Louise Labé, Joachim du Bellay et Olivier de Magny.

Jeremy LEWIS, Kindred Spirits. Adrift in Literary London. Faber & Faber, 1995.

Jeremy LEWIS, Kindred Spirits. Adrift in Literary London. Faber & Faber, 1995. Grub Street Irregular. Scenes from Literary Life. HarperCollins, 2008.

Grub Street Irregular. Scenes from Literary Life. HarperCollins, 2008.