Max et les littérateurs

Le 3 juin 1997, la Société des amis d’Enoch Soames se réunissait dans la salle de lecture du British Museum pour y guetter l’apparition d’un spectre. Elle rendait ainsi hommage au singulier Max Beerbohm (1872-1956).

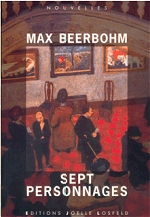

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante.

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante.

Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout.

Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout.

Du récit comme art de la manipulation… Enoch Soames, la première nouvelle du recueil, donne la mesure de son talent. Soames est le prototype de l’écrivain raté, aussi prétentieux que dépourvu de talent. Convaincu d’être un poète maudit, il se console de l’indifférence de ses contemporains en pariant sur la reconnaissance des générations futures. Or, voici que le diable lui propose un marché : en échange de son âme, il enverra Soames un siècle plus tard, jour pour jour, vérifier à la British Library le sort que lui réserve la postérité.

De son saut dans l’avenir, Soames revient consterné : non seulement ladite postérité l’ignore sans vergogne mais, dans son Histoire de la littérature anglaise, le professeur Nupton le tient, à la suite d’une regrettable confusion, pour le personnage imaginaire d’une nouvelle d’un certain Max Beerbohm – celle précisément que nous sommes en train de lire. C’est jubilatoire, et doucement vertigineux.

Cela se passait le 3 juin 1897. Mais le jeu du réel et de la fiction ne s’arrête pas là. Le 3 juin 1997, comme nous le disions en commençant, un cercle de fins lettrés se réunissait au British Museum pour surprendre l’apparition spectrale de Soames. En l’absence de témoignage décisif, on ignore si la visite eut lieu.

Max BEERBOHM, Sept personnages (Seven Men). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel et Norbert Gaulard. Paris, Joëlle Losfeld, 1998.

Max BEERBOHM, Sept personnages (Seven Men). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel et Norbert Gaulard. Paris, Joëlle Losfeld, 1998.

De la listomanie considérée comme un moyen de vaincre l’insomnie

Vous savez combien les nuits peuvent être étouffantes à New York, au mois d’août, quand tout le monde en bave. […]

À une heure, j’avais pris une douche froide. Après quoi je m’étais récité la composition des six équipes de baseball parmi les huit formations nationales sélectionnées au début des années trente. À deux reprises, j’avais tenté de dresser mentalement la liste des pépées qui m’avaient honoré de leurs faveurs et, à présent, je passais en revue la nomenclature des armes portatives américaines les plus courantes. J’étais même allé jusqu’à allumer la lampe et j’avais lu pendant une demi-heure, mais en vain. Je continuais à mijoter dans mon jus. J’étais toujours éveillé ; je pensais toujours à elle. […]

Non. C’est une question que je ne me posais pas. Je ne souhaitais qu’une chose : trouver le sommeil. Je commençai l’énumération des joueurs qui composaient la ligne d’avant dans l’équipe des Chicago Bears en 1940 : Stydahar, Arteo, Fortman, Musso, Plasman, Turner, Bray, Wilson, Fortman… Mais n’avais-je pas déjà cité Fortman ? J’éprouvai presque du plaisir à entendre grelotter le téléphone.

David Markson, Épitaphe pour une garce (Série noire no 1510).

Les Chicago Bears en 1940

Simulacre

De la goujaterie médiatique. Rien ne remplace, dit-on, l’expérience du concert. Alors, foin de musique en conserve, bougeons nos fesses et allons voir le sextet de Machin au festival de Brol (pour lequel je me refuse à faire la moindre réclame même indirecte). Et là, juste avant l’entrée des musiciens en scène, un monsieur pincé de l’équipe du festival, aux allures de quinca branché travaillant dans la pub, vient nous informer que le concert sera filmé pour la télé et qu’en conséquence :

– le public est prié de remplir les places vacantes au devant du parterre pour que la salle n’ait pas l’air clairsemée, ça ferait mauvaise impression.

– les gens qui veulent quitter la salle (plusieurs concerts ont lieu simultanément et pas mal de gens « zappent » d’un concert à l’autre, c’est d’ailleurs désagréable) sont priés de ne pas le faire pendant les applaudissements parce qu’à ce moment-là les caméras seront tournées vers la salle et que ça ferait désordre aussi (genre : ce concert est nul, tout le monde se barre). Si vous voulez sortir, faites-le pendant les morceaux (là, ce sont les musiciens que ça risque de perturber, mais quelle importance ?)

Tout cela énoncé sans amabilité, sur un ton agacé d’une morgue invraisemblable. On croit rêver. En somme j’ai payé ma place pour faire de la figuration intelligente à la télé. Public, tu n’es pour ces gens-là que du bétail (heureusement, ledit bétail n’en fera qu’à sa tête). Et les musiciens sont logés à la même enseigne.

Durant toute la durée du concert, une caméra-robot posée sur rails se promène dans la fosse en balayant la scène d’un mouvement pendulaire hypnotisant. Une autre caméra montée sur grue plane au-dessus de nos têtes comme un oiseau de proie menaçant. Ambiance très Big Brother. Et quand le pianiste entame son solo, un caméraman se plante devant pour cadrer ses mains et bien nous boucher la vue. On aura quand même le plaisir de voir Machin s’énerver sur le deuxième caméraman accroupi dans le chemin, qui l’empêchait de revenir prendre à temps son solo au centre de la scène. N’empêche que ce déploiement technologique aura volé, par son parasitisme intempestif, la vedette de la soirée, et avec un côté : « ôtez-vous de là que je m’y mette, foutus musicos qui m’empêchez de faire mon travail. » Si bien que je n’aurai pas eu l’impression d’assister en direct à un concert, mais d’être déjà en différé, dans la diffusion future de la soirée à la télé – en somme, de participer à un simulacre. Un « live » déréalisé en temps réel, il fallait le faire. Eh bien merci beaucoup. La prochaine fois je resterai chez moi à écouter de la musique en conserve, ça nous fera gagner du temps.

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante.

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante. Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout.

Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout. Max BEERBOHM, Sept personnages (Seven Men). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel et Norbert Gaulard. Paris, Joëlle Losfeld, 1998.

Max BEERBOHM, Sept personnages (Seven Men). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel et Norbert Gaulard. Paris, Joëlle Losfeld, 1998.