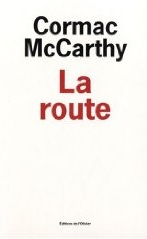

Pynchon best-seller

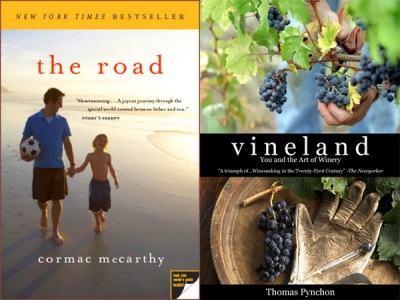

Comment transformer Thomas Pynchon et Cormac McCarthy en gros vendeurs ? Tout est dans l’habillage ! Les couvertures des éditeurs highbrow, ces grands coincés, sont d’une austérité décourageante. C’est pas pour dire du mal mais franchement, qui a envie d’acheter ça ?

On voit tout de suite qu’on n’y comprendra rien.

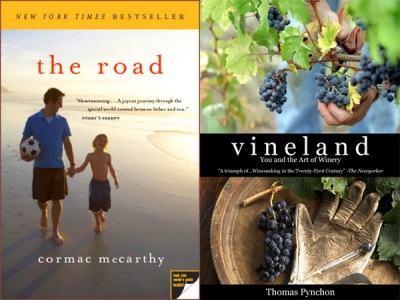

D’où le concours de couvertures lancé par le site canadien Bookninja pour donner du pep à nos meilleurs auteurs et leur assurer une bonne place parmi les piles des grandes surfaces. Les lauréats ont fait du beau boulot. Loués soient-ils : grâce à leur talent, Atwood, Pynchon et McCarthy vont s’arracher comme des petits pains et se retrouver dans un mois au pied de tous les sapins de Noël.

L’initiative de Bookninja a inspiré The Guardian, qui a lancé un appel dans le même sens à ses lecteurs. Il a été largement entendu.

Mais, la poésie ? C’est la grande oubliée dans cette histoire. Alors j’y vais à mon tour de ma modeste proposition :

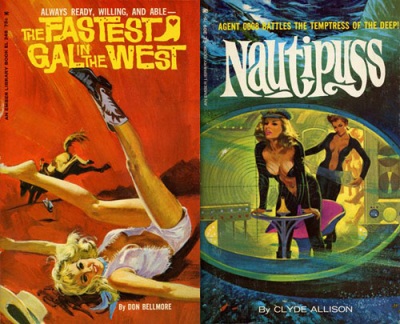

Robert Bonfils

Entre 1963 et 1965, Robert Bonfils dessina 93 couvertures alléchantes pour Ember Library.

Détails chez The FontFeed.

Un paquet de couvertures ici.

All that jazz

La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une nouvelle qui nous avait passablement abattu. Privé de son compère et ami, Brian Morton a donc assuré seul la mise à jour bisannuelle de la bête, en réussissant le tour de force d’écouter, digérer et commenter deux mille nouveaux disques, soit une moyenne de 2,74 disques par jour — mais comment font ces gens ?

La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une nouvelle qui nous avait passablement abattu. Privé de son compère et ami, Brian Morton a donc assuré seul la mise à jour bisannuelle de la bête, en réussissant le tour de force d’écouter, digérer et commenter deux mille nouveaux disques, soit une moyenne de 2,74 disques par jour — mais comment font ces gens ?

Même après douze ans de fréquentation régulière, c’est toujours un bonheur de se plonger dans le Penguin Guide ; d’occuper ses longues soirées d’hiver à mettre ses listes à jour, en pointant ses accords (c’est bien vrai que le dernier Paul Motian est d’un ennui soporifique) et ses désaccords (hein, comment ça, rien que trois étoiles et une courte ligne pour le magnifique duo Fred Anderson/ Harrison Bankhead au Vision Festival ?). Quitte à s’agacer ponctuellement de quelques erreurs vénielles non rectifiées d’une édition à l’autre, de certaines contradictions (I Love It When You Snore de Mats Gustafsson et Paal Nilsen-Love est ici référencé deux fois, sous le nom des deux musiciens, avec un commentaire tantôt tiède et tantôt enthousiaste) ou, plus sérieusement, à s’étonner de l’absence persistante de certains musiciens ou de disques couramment disponibles.

Ce qui épate chez Cook et Morton, c’est la capacité à embrasser le spectre entier du jazz avec une égale fraîcheur d’écoute, depuis les New Orleans Rhythm Kings jusqu’à Evan Parker ou Peter Brötzmann, le talent à parler avec autant de pertinence du classique et du moderne, du mainstream et de l’avant-garde. À cette largeur de vue s’ajoute la qualité de l’écriture. Dans un domaine où l’impressionnisme vague est trop souvent de rigueur, le tandem parvient à rendre compte d’un disque d’une manière à la fois directe, précise et empathique, dans une prose alerte et spirituelle où abondent les traits d’humour. Les treize pages serrées consacrées à Miles Davis — pour ne prendre que cet exemple — disent à elles seules plus et mieux que bien des monographies. On sent, à lire les auteurs, un rapport vivant, quotidien, à la musique, où tout un chacun reconnaîtra sa propre expérience d’auditeur, et qui les conduit notamment à réviser ou affiner leur jugement d’une édition à l’autre, au fil des réécoutes ou à la lumière de l’évolution d’un artiste. Leur indifférence aux sirènes de la mode et du marketing, leur énervement face à l’inflation des compils redondantes, aux tombereaux de chanteuses insipides lancées comme des savonnettes et aux repackagings luxueux qui n’emballent que du vent sont des plus rafraîchissants. Enfin, là où d’autres ouvrages du même genre restent américano-centrés, celui-ci se signale par la place accordée aux musiciens européens — mais aussi asiatiques, africains, australiens… (Signalons pour info que le jazz français est nettement moins bien représenté que le jazz scandinave par exemple, ce qui est peut-être imputable à des problèmes de distribution, un bon paquet de disques français peinant manifestement à franchir la Manche.)

Reste qu’avec ses 1 600 pages, le Penguin Guide a fini par atteindre une masse critique. Il lui est impossible de croître encore en volume. Malgré l’espace gagné en composant le texte sur deux colonnes, puis en diminuant le corps des caractères et en rognant sur les marges, enfin en décidant depuis deux éditions de commenter lapidairement certains disques dans une rubrique « en bref » à la fin de l’entrée de musiciens particulièrement prolifiques, l’exhaustivité est devenue un objectif inatteignable. Concrètement, cela signifie que si un nombre appréciable de nouveaux disques font leur entrée à chaque édition, un nombre d’albums tout aussi important passe au bleu (d’où la nécessité de conserver les éditions précédentes et de naviguer d’un volume à l’autre pour retrouver la trace de certains enregistrements : prévoyez une grande table). L’ouvrage prétend certes rendre compte des disques « couramment disponibles sur le marché ». Dans les faits, cette notion de « disponibilité » est des plus aléatoires — compte tenu de l’existence des boutiques d’occasion, du développement du commerce en ligne (où quantité de disques disparaissent et réapparaissent continuellement au petit bonheur même après qu’ils ont été déclarés officiellement épuisés) et de l’explosion des micro-labels indépendants pratiquant la vente directe sur la toile. Par ailleurs, le Guide m’a souvent paru, d’édition en édition, la manier avec quelque arbitraire. Pour cette fois, si l’on est content du retour d’André Jaume et de Daunik Lazro, et enchanté de l’inclusion méritée de Dorothy Dandridge et de la délicieuse Blossom Dearie (il était temps), on s’étonne entre autres de l’éviction de l’excellent Atomic, groupe free-bop suédois en plein essor, dont les disques sont convenablement distribués.

Il y aurait encore bien des remarques d’ordres divers à formuler, mais cet article est déjà trop long et ce sont là les pinaillages d’un vieil usager. Les mérites de l’ouvrage surclassent de loin ses lacunes, le Penguin Guide reste une somme sans concurrent sérieux dans sa catégorie, et avec ses 14 000 CD référencés, il y a là plus que la plupart des jazzophiles même enragés pourront ou souhaiteront écouter dans l’espace d’une vie. Au néophyte qui ne saurait trop par où commencer, il rendra des services inappréciables en l’aidant à s’orienter dans le maquis des nouveautés et des rééditions. Quant à l’amateur plus aguerri, il croisera au fil des pages des dizaines de musiciens dont il n’a jamais entendu parler, et qu’il aura envie de découvrir séance tenante.

Richard COOK & Brian MORTON, The Penguin Guide to Jazz Recordings, Ninth Edition. Penguin, 2008, 1 646 p.

On peut lire les chroniques de Richard Cook pour New Statesman ici.

Brian Morton tient une chronique dans l’excellente revue en ligne Point of Departure, à laquelle il donne également des recensions de disques. Il est aussi l’auteur d’un livre sur la musique contemporaine que j’ai commencé seulement d’éplucher, The Blackwell Guide to Recorded Contemporary Music.

No comment

When asked on a radio show to comment on one of his records, Lester Young replied: “Sorry, Pres, I never discuss my sex life in public.” Bless his sweet soul !

Lee Konitz, texte de pochette du disque Motion (Verve).

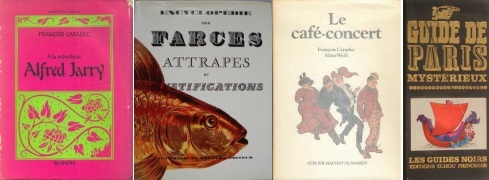

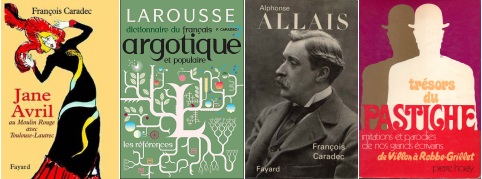

François Caradec

Le 25 janvier prochain, le collectif Manifestement organise à Bruxelles une manifestation avec pancartes et défilé sur le thème « La mort commence à bien faire ». C’est un peu bien notre avis. Et par exemple il nous déplaît fortement de devoir désormais parler de François Caradec au passé.

Sur mes rayonnages, ses livres côtoient ceux de Pascal Pia et Hubert Juin — autres grands intercesseurs à l’érudition vivante, connaissant par cœur les œuvres et leurs auteurs, attachés à faire partager leurs découvertes. Avec leur mort, c’est plus qu’une bibliothèque qui brûle, c’est un peu du bonheur de vivre parmi les livres qui s’estompe.

Oulipien et régent du Collège de ’pataphysique, Caradec goûtait Jarry et la bande dessinée, les pastiches et les mystifications, l’argot et les zincs de Paris, les jeux de langage et la littérature enfantine, les cinglés du music-hall et les grandes figures de la Belle-Époque (Paul Masson, Frégoli, Jane Avril, le Pétomane). Il n’existait pas de biographies de Lautréamont, Raymond Roussel, Christophe, Alphonse Allais et Willy, alors il entreprit de les écrire. On ne compte plus les introuvables qu’il remit en circulation : les œuvres complètes d’Allais, rassemblées avec Pascal Pia, Toepffer, Christophe et Little Nemo, les « Classiques du rire et du sourire » chez Garnier (Henry Monnier, Tristan Bernard, Charles Leroy, Eugène Mouton, Chavette, Commerson, etc.), Georges Auriol, Mac-Nab et Gabriel de Lautrec, la savoureuse correspondance Louÿs-Curnonsky — tout ce qu’on aime.

Il avait débuté comme typographe et travaillé à tous les étages de l’édition (chez Tchou et Pierre Horay, notamment) ; il connaissait les ficelles du métier, et ce savoir concret-là, qui manque à maint travail universitaire, n’est pas inutile lorsqu’on écrit une biographie littéraire. Les siennes sont des modèles du genre : information de première main, parfaitement dominée et mise en perspective, talent narratif, juste distance au sujet. Le tout nourri par les intuitions éclairantes d’un lecteur sagace, car enfin c’était d’abord un grand lecteur. Si Allais et Roussel méritaient qu’on narre leur existence, ce n’est pas parce qu’ils furent des personnages pittoresques mais d’abord parce que ce sont de grands écrivains — et Caradec savait admirablement donner l’envie de les lire.

Bibliographie de François Caradec sur le site de l’Oulipo.

Pris au piège

L’évocation des décors piégés dans Fu Manchu m’a remis en mémoire un des épisodes les plus stupéfiants des Vampires de Feuillade. J’avais entrepris de le décrire, mais Ado Kyrou le raconte tellement mieux que je ne pourrais le faire, il serait idiot de s’en priver.

Je ne peux m’empêcher de raconter une scène qui hante encore mes nuits : un immense salon avec candélabres, rideaux richement brochés, lourds fauteuils, lumières éclatantes ; un bal y est donné par Musidora et son faux père. La crème de la société parisienne s’amuse, danse et exhibe ses plus belles femmes, ses plus somptueuses robes, ses joyaux les plus riches. Musidora et son complice s’esquivent discrètement et soudain une dame se trouve mal ; on s’empresse autour d’elle, on la soigne, mais une deuxième dame s’évanouit et une troisième et une quatrième. Début de panique, des cris, l’air devient irrespirable. D’un coin, un tuyau lance un gaz implacable. Les hommes les plus courageux essaient d’ouvrir les portes : elles sont barricadées ; tirent les rideaux : il n’y a pas de fenêtre. Et les hommes finissent aussi par succomber, transformant le salon en une fosse où des infirmes se roulent, étouffent, râlent, font des gestes de noyés. Bientôt les lumières s’éteignent. Alors au fond s’ouvrent deux portes lointaines et deux ombres moulées dans des maillots noirs se détachent et avancent pour ramasser tranquillement colliers, bracelets, portefeuilles, pendentifs et broches qu’ils fourrent dans deux grands sacs.

(Le Surréalisme au cinéma. Le Terrain Vague, 1963)

Ô, ce moment où des hommes en tenue de soirée tirent furieusement les rideaux et découvrent derrière une absence de fenêtre ! Je défie quiconque de voir cette scène sans sentir un grand frisson lui parcourir l’échine.

Bestiaire de la terreur

We are the Sherlock Holmes English Speaking Vernacular

Help save Fu Manchu, Moriarty and Dracula.

The Kinks

Tremblez, braves gens : l’ombre de Fu Manchu plane à nouveau sur Londres, ses docks et ses brouillards où glissent des tramways fantômes. À la fin du premier volume, Nayland Smith et le docteur Petrie l’avaient laissé pour mort dans l’incendie de Maple Cottage. Fatale erreur. Deux ans plus tard, l’ennemi de l’Occident est de retour, et avec lui ses dacoïts, ses Thugs filiformes et la belle esclave Kâramanèh, retombée sous son joug par l’effet d’un sérum d’oubli. Non content de kidnapper un pasteur de choc et de liquider sans pitié divers gêneurs qui osent contrarier ses projets, il déchaîne sur nos héros éberlués une ménagerie insensée : chats noirs aux griffes empoisonnées, paon blanc irréel surgissant dans la nuit comme un spectre, monstrueux hommes-singes et rongeurs affamés, instruments d’un supplice particulièrement raffiné. Régulièrement décrit comme un individu félin, Fu Manchu lui-même est peut-être le plus beau spécimen de ce bestiaire de la terreur.

Tremblez, braves gens : l’ombre de Fu Manchu plane à nouveau sur Londres, ses docks et ses brouillards où glissent des tramways fantômes. À la fin du premier volume, Nayland Smith et le docteur Petrie l’avaient laissé pour mort dans l’incendie de Maple Cottage. Fatale erreur. Deux ans plus tard, l’ennemi de l’Occident est de retour, et avec lui ses dacoïts, ses Thugs filiformes et la belle esclave Kâramanèh, retombée sous son joug par l’effet d’un sérum d’oubli. Non content de kidnapper un pasteur de choc et de liquider sans pitié divers gêneurs qui osent contrarier ses projets, il déchaîne sur nos héros éberlués une ménagerie insensée : chats noirs aux griffes empoisonnées, paon blanc irréel surgissant dans la nuit comme un spectre, monstrueux hommes-singes et rongeurs affamés, instruments d’un supplice particulièrement raffiné. Régulièrement décrit comme un individu félin, Fu Manchu lui-même est peut-être le plus beau spécimen de ce bestiaire de la terreur.

Fu Manchu est une grande fiction nocturne. Bien sûr Sax Rohmer a pioché chez Conan Doyle (le tandem Smith-Petrie démarque évidemment le couple Holmes-Watson), rameuté ses souvenirs de romans gothiques et broché le vieil attirail du roman-feuilleton sur une inquiétude nouvelle (la guerre des Boxers, le péril jaune et tout ça) en cristallisant la paranoïa d’une époque. Mais la recette, en d’autres mains, n’aurait donné qu’un brouet indigeste. D’où vient alors le charme de cette saga ? De ce que non seulement Rohmer fait preuve d’une imagination débridée mais que, comme tous les grands feuilletonistes, il y ajoute une qualité de poésie involontaire – qu’emblématisent ses titres de chapitres : « La brume verte », « La chose dans le bosquet », « La camisole en fil de fer », « La main de feu » et le sublime « L’horreur qui toussait », aussi génial que « Le mort qui tue » de Souvestre et Allain. Comme dans un serial de Feuillade, le réel, chez Rohmer, est un piège à double fond. L’objet le plus banal est potentiellement meurtrier (méfiez-vous des cannes à tête de serpent !), les décors sont truqués : planchers aux trappes surprises, boutiques d’antiquités donnant sur des escaliers dérobés, maisons hantées, dédales souterrains rampant sous la ville. La rapidité même avec laquelle s’enchaînent les péripéties concourt au sentiment d’irréalité. Rohmer maîtrise admirablement la vitesse du récit, ses coups d’accélérateur, ses ralentissements soudains qui rendent l’attente insoutenable. Mais le ressort secret de cette narration fiévreuse, à fleur de nerfs (voir l’importance des pressentiments dans le récit de Petrie, ce grand émotif), gît peut-être dans la reprise obsessionnelle de quelques motifs, soumis à variations et paraphrases inlassables. Comme dans un rêve récurrent ressurgissent à intervalles réguliers la Chine cruelle et impénétrable ; Fu Manchu « prince du mal », « être inhumain et sans pitié » (etc., etc.), sa voix douce et sifflante et ses yeux verts de chat voilés d’une curieuse membrane ; Nayland Smith qui se triture l’oreille en mordant furieusement sur sa pipe ; l’odeur « unique et indéfinissable » de l’Orient, annonciatrice des pires catastrophes ; sans oublier la sensuelle et capiteuse Kâramanèh, toujours précédée de son entêtant parfum qui fait chavirer le cœur et les sens du bon docteur Petrie (Rohmer, répétons-le, est un grand olfactif). Proches de l’incantation, ces leitmotive produisent à la longue un effet aussi hypnotisant que le terrible regard de Fu Manchu.

Un troisième volume est annoncé, sur les treize que compte la série. Après quoi, mystère. Nous engageons vivement l’éditeur à ne pas s’arrêter en si bon chemin. Sans quoi nous dépêcherons un contingent de dacoïts pour lui tirer les pieds.

Sax ROHMER, les Créatures du docteur Fu Manchu (The Devil Doctor). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 317 p.

Sax ROHMER, les Créatures du docteur Fu Manchu (The Devil Doctor). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 317 p.

La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une

La voici, la voilà, la neuvième édition du Penguin Guide to Jazz Recordings, l’un des livres que j’aurai le plus souvent ouverts dans ma vie avec le Tavernier-Coursodon. Cette nouvelle mouture ne pouvait manquer de s’ouvrir par un hommage ému à Richard Cook, fauché à cinquante ans l’année dernière par un cancer, une

Tremblez, braves gens : l’ombre de Fu Manchu plane à nouveau sur Londres, ses docks et ses brouillards où glissent des tramways fantômes. À la fin du

Tremblez, braves gens : l’ombre de Fu Manchu plane à nouveau sur Londres, ses docks et ses brouillards où glissent des tramways fantômes. À la fin du