Ubikuité

Comment parler des livres qu’on aime à ceux qui ne les ont pas lus ? C’est en fait une question bien plus délicate que celle à laquelle s’est attelé Pierre Bayard il y a deux ans, avec le retentissement un rien snob qu’on sait. Comment convaincre un ami de lire « 53 jours » sans trahir le secret de ses ressorts textuels et lui gâcher la surprise ? Comment parler d’Ubik ?

Mystérieusement, je n’avais jamais lu ce roman, alors que j’aime beaucoup Philip K. Dick et qu’il s’agit de son livre le plus réputé. Il sommeillait sur mes rayons depuis — gasp — le 6 novembre 1990, date à laquelle je l’ai acquis à L’Échange, boulevard Mont-Royal, dans l’édition Laffont aux fameuses couvertures argentées (collection Ailleurs et Demain dirigée par Gérard Klein, traduction d’Alain Dorémieux : deux auteurs de SF publiés naguère par Éric Losfeld, comme on se retrouve). Et puis, avant-hier, j’ai été pris soudain du désir irrépressible de lire Ubik. Pourquoi ? Mystère. Les livres savent nous attendre le temps qu’il faut, et nous faire signe au bon moment. J’ai donc ouvert Ubik. Et je ne l’ai plus lâché.

Ce livre est extraordinaire. Totalement flippé, vertigineux, jubilatoire. Avec, comme il se doit, plusieurs niveaux de lecture enchevêtrés. Il y a des lustres que je n’avais pas dévoré un roman avec une telle excitation. Bon, toute cette rhétorique convenue de l’enthousiasme vous fait une belle jambe. Mais qu’en dire de plus pour faire envie sans déflorer le livre si peu que ce soit ? (Je ne parle même pas de la présomption qu’il y aurait à vouloir formuler un commentaire un tant soit peu original, s’agissant d’une œuvre qui a suscité des kilomètres de glose.) Par chance, j’en ignorais tout avant de l’ouvrir, et c’est tout le bonheur que je vous souhaite.

Qu’en dire alors ? Ceci, peut-être. On sait que Dick écrivait très vite. Mon intuition est que, pareil à Westlake, il ignorait où le mènerait son point de départ au moment d’introduire la première feuille dans le rouleau de sa machine à écrire, et qu’il a écrit le livre pour le découvrir. Les retournements qui explosent à la figure du lecteur, ce sont d’abord des défis que Dick lance à sa propre faculté d’invention (tiens, et de celui-là, comment vas-tu te sortir ?). Je peux me tromper. Mais quand bien même ce serait le cas, il resterait le sentiment très fort d’un livre qui s’invente à toute vitesse sous nos yeux tandis qu’alentour la réalité se désagrège et tombe en morceaux. Zut, je me tais. Lisez Ubik.

En couverture

Comme chaque année, Joseph Sullivan (The Book Design Review) publie son palmarès des meilleures couvertures de l’année. Il a également prié trois librairies indépendantes d’établir le leur. Une fois de plus, on est conquis par l’invention graphique dont font preuve les éditeurs anglo-saxons. Sauf exceptions, les grandes maisons françaises font pâle figure en regard et il faut se tourner vers une poignée de « petits éditeurs » (Zulma, Attila, Monsieur Toussaint Louverture et j’en oublie) pour trouver un soin comparable.

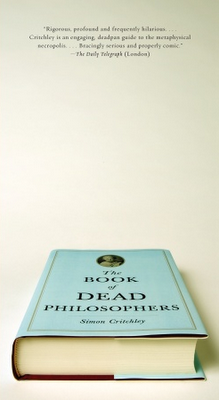

Au rayon mise en abyme ingénieuse, Jaya Miceli fait mumuse avec le logotype de Penguin (cela devient une tradition maison mais on ne s’en lasse pas) tandis que John Gall joue joliment de l’analogie entre un livre et une pierre tombale.

Au rayon boire et manger, en voici deux, respectivement signées Mark Robinson et David Gee, qui m’ont particulièrement séduit.

Addendum : un fidèle lecteur m’envoie ce lien vers l’ensemble des couvertures façon boîtes à papillons conçues par John Gall pour la réédition des œuvres de Nabokov chez Vintage. Merci à lui.

Appel d’air

« Parlez-moi de Hugo, de Stendhal au galop, parlez-moi de Balzac allumant et éteignant Paris, des orages orange de Barbey d’Aurevilly. Parlez-moi de Nerval et des carrières de Montmartre, parlez-moi sans fin de Baudelaire et infiniment de Rimbaud. Parlez-moi des véritables vivants. »

Parlons donc de Pierre Peuchmaurd, dont on retrouve avec grande émotion la voix, le timbre inimitable, en lisant le Pied à l’encrier. « Lire, c’est vivre ? C’est beaucoup mieux que ça. Lisant les récits d’Adalbert Stifter, je peux encore croire que je suis une princesse. » Herbier d’herbes folles, journal de bord, cahier de rêves et de lectures, promenades, aphorismes et trouvailles, coïncidences médusantes, rapprochements éclairants, étonnements et coups de sang : c’est tout cela, le Pied à l’encrier. Quatre ans de notes le plus souvent lapidaires, prises au jour le jour par un homme qui lit comme il respire pour déplacer l’espace et le temps. La poésie est une manière de vivre et d’être au monde. C’est une banalité de le dire et Peuchmaurd n’épilogue certes pas là-dessus — lui qu’horripile le blabla contemporain sur le « travail de l’écriture », ce qui change agréablement de bien des phraseurs. Il n’a d’ailleurs pas besoin de le faire. On l’éprouve, physiquement, comme un frisson dans l’échine, comme le passage d’un renard bleu dans une sente forestière, à toutes les pages de ce livre qui rend soudain l’air plus respirable.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Le piano désossé

On dirait toujours qu’il apprend à se servir de l’instrument et qu’il en est au mieux à sa deuxième leçon, mais le miracle de Monk, ce qu’il fait en réalité, c’est que, le piano, il va le chercher jusqu’à l’os, laissant l’ivoire aux pauvres.

Pierre Peuchmaurd, le Pied à l’encrier

Il n’y a que les poètes qui savent écrire sur le jazz. Voir aussi Jacques Réda et Puissances du jazz de Gérard Legrand.

Au soleil noir de Billie Holiday

Dans notre série « Profitons de l’effondrement du marché du disque pendant que ça dure et avant qu’on n’ait plus que des mp3 tout pourris à se mettre dans les oneilles», l’intégrale des enregistrements Columbia de Billie Holiday, qui coûtait un pont voici quelques années — dans un emballage, il est vrai, beaucoup plus luxueux —, se négocie à présent aux alentours de vingt-deux euros. Le coffret compte dix CD, faites le calcul.

À part quoi, la musique est sublime, mais vous le saviez déjà. Ceux qui ne connaîtraient que la Billie déchirante des années Verve seront conquis par la fraîcheur juvénile et même l’insouciance de ces séances des années 1930 et 1940. C’est la face solaire du génie de Holiday, moins célébrée que sa face crépusculaire devenue iconique, mais qui est partie intégrante de sa persona musicale. Passé des débuts un peu tâtonnants avec Benny Goodman (à qui l’avait recommandé l’infatigable dénicheur de talents John Hammond), on découvre une chanteuse de vingt ans en pleine possession de ses moyens, qui ravit par l’émotion sans emphase, la grâce ou l’humour avec lesquels elle plane comme en apesanteur sur un répertoire où de solides standards alternent avec les chansonnettes oubliables de Tin Pan Alley. Holiday a su d’emblée tirer le meilleur parti d’une tessiture étroite et d’un timbre vocal qui fait chavirer le cœur, en s’appuyant sur un sens instinctif de la paraphrase et du tempo. Elle chante fréquemment avec un léger retard sur le temps, comme un chat qui s’étirerait nonchalamment sur la partition. Il en naît un swing décontracté, en parfaite osmose avec celui de Lester Young. Entre ces deux-là, l’entente est télépathique. Ils s’anticipent et se prolongent l’un l’autre. Lorsque le ténor déplie ses volutes vaporeuses derrière la chanteuse, leurs deux lignes mélodiques s’entrelacent comme les branches d’un lierre.

Les plus belles de ces faces de trois minutes ont la perfection d’une miniature. Elles réalisent sans effort apparent un équilibre idéal de l’élaboration et de la spontanéité. Au sein de l’orchestre de Teddy Wilson, qui est la classe et l’élégance mêmes, puis avec sa propre formation où l’on retrouve sensiblement le même personnel, Holiday a réinventé le rapport entre parties vocale et instrumentale. Ce n’est pas une chanteuse devant l’orchestre qui l’accompagne, mais une musicienne parmi ses pairs — et non des moindres : outre Lester Young, Roy Eldridge, Ben Webster, Buck Clayton, etc. La voix se fait instrument à part entière, la partie chantée devient un solo qui s’insère en souplesse entre les chorus de ses partenaires. Une leçon que n’oublieront ni Anita O’Day ni le Mel Tormé des séances avec Marty Paich (Too Close for Comfort, I Love to Watch the Moonlight).

Nice Work If You Can Get It (1937).

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/bh01.mp3]

Easy to Love (1936).

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/bh02.mp3]

Me, Myself and I (1937).

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/bh03.mp3]

The Complete Billie HOLIDAY on Columbia (1933-1944). Sony Music/Columbia Legacy.

The Complete Billie HOLIDAY on Columbia (1933-1944). Sony Music/Columbia Legacy.

Dranem

Pour JYL et AP.

Comment Dranem peut-il avoir le toupet de débiter devant un public hilare les inepties de son répertoire ? La bêtise volontaire poussée à ce point confine au génie.

Boris Vian

Nous sommes en 1900, à l’Eldorado. Un comique entre en scène en courant, comme s’il était poursuivi. Il porte un drôle de petit chapeau [baptisé Poupoute], une veste étriquée, des pantalons à carreaux trop larges et trop courts, il est chaussé d’énormes godasses sans lacets. Il s’arrête devant le trou du souffleur et chante les yeux fermés, qu’il n’ouvre que pour simuler la frayeur de débiter pareilles incongruités. C’est Dranem. Il restera vingt ans à l’Eldorado.

François Caradec et Alain Weill, le Café-concert. Hachette, 1980.

Charles Armand Ménard (1869-1935), dit palindromiquement Dranem, fut au début du XXe siècle le prince de la chanson inepte et parfois scabreuse (les Petits Pois ; Pétronille, tu sens la menthe ; le Trou de mon quai) et sa verve continue de nous réjouir quand tant d’autres chanteurs comiques de son temps se sont irrémédiablement fanés. Sa carrière fut exceptionnellement longue. Il triompha d’abord au café-concert, en engendrant au passage une kyrielle d’imitateurs (parmi lesquels le jeune Maurice Chevalier, qui débuta en faisant du Dranem). Puis, ayant pressenti que le caf’-conc’ allait passer de mode, il sut trouver un second souffle en se produisant au théâtre (il interpréta notamment le Médecin malgré lui sous la direction d’Antoine, à l’Odéon, en 1910), à la radio, dans des opérettes et au cinéma. Il est aussi l’auteur d’un roman, Une riche nature, planqué quelque part dans ma bibliothèque mais que je n’ai pas encore lu (selon Weill et Caradec, l’ouvrage « ne tient malheureusement pas les promesses de son titre »). On doit enfin à ce « fervent mutualiste » la fondation d’une société de droits d’auteur phonographiques et d’une maison de retraite pour artistes lyriques.

Le génie nonsensique de Dranem fit le bonheur d’André Breton (pourtant notoirement imperméable à la musique), Raymond Queneau et Boris Vian. Pour ma part, je ne connais pas de meilleur antidote à la morosité de l’hiver.

Les Petits Pois, chanson patriotique.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/dran01.mp3]

Je reviendrai demain matin, de l’opérette Encore cinquante centimes.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/dran02.mp3]

Sur Dranem et l’opérette, voir la page que lui consacre l’Encyclopédie multimédia de la comédie musicale théâtrale en France, site d’une incroyable richesse où l’on pourra écouter bien d’autres morceaux.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.