Le mot et la chose. Naissance du weekend

Most country-house parties were weekend affairs. Born out of a burgeoning railway network – there was after all no point in going away for a weekend if you spent the entire weekend travelling to where you wanted to be – and helped along by the rise in car ownership, the very word “weekend” had only just joined the lexicon of leisure. A contributor to Notes and Queries at the end of the nineteenth century wrote that in Staffordshire, “if a person leaves home at the end of the week’s work to spend the evening of Saturday and the following Sunday with friends at a distance, he is said to be spending his week-end at So-and-so”. Was this usage confined to Staffordshire, he asked?

By the 1920s the country-house weekend was an institution, although in polite circles it still wasn’t actually called a weekend. The accepted phrase was “Saturday-to-Monday”. The Duchess of Buccleuch recalled that it was “awfully non-U to call them weekends. I remember being surprised that anyone should use the term.” The phrase also distinguished the leisured classes from those who had to be at work first thing on Monday morning, and for whom a weekend began on Saturday afternoon and ended on Sunday evening. People invited you “for a Saturday to Monday and that was precisely what they meant”, said Loelia Ponsoby. “It would have been very rude to leave on Sunday night.”

Adrian Tinniswood, The Long Weekend.

Life in the English Country House Between the Wars.

Jonathan Cape, 2016.

Downton Abbey

(Merci à D.M. de m’avoir rappelé cette scène.)

Dumbo

Dumbo est un sujet en or pour Tim Burton. L’éléphanteau aux grandes oreilles est le petit frère d’Edward aux mains d’argent, du géant Karl, de Batman et du Pingouin : une créature meurtrie, exclue et solitaire, en qui se disputent la monstruosité et la souffrance. Autour de lui, comme dans Big Fish dont le Monsieur Loyal était déjà Danny DeVito, se déploie une famille de substitution : le monde du cirque et son carnaval de freaks, version sympathique du gang criminel du cirque du Triangle Rouge de Batman Returns. La destruction par les flammes du parc d’attractions Dreamland fait écho à celle de Gotham City. Et le vrai monstre de l’histoire n’est pas celui qu’on croit, mais un millionnaire sans scrupules à la mise soignée et à la chevelure argentée : c’était Max Schreck (Christopher Walken) dans Batman Returns, c’est V. A. Vandevere (Michael Keaton) dans Dumbo. Quant à l’étonnante Nico Parker, elle rejoint la famille des jeunes héroïnes burtoniennes aux yeux larges.

À tous égards, Dumbo est la version rose, enfantine et finalement heureuse du monde cauchemardesque de Tim Burton. Enfantine mais nullement puérile. Burton s’offre même le plaisir, dans un film produit par Disney, d’une critique implicite de Disneyland (dont le Dreamland de Vandevere est une transposition flagrante). Par la bande, le film réitère l’éloge des artistes marginaux contre l’industrie du spectacle, autre motif burtonien.

Big Fish

Dumbo

Big Fish : la troupe du cirque Calloway

Dumbo : la troupe du cirque des Medici Brothers

Batman Returns : les clowns du gang du Triangle Rouge

Batman Returns : Max Schreck

Dumbo : V. A. Vandevere

Spielberg et la Linotype

The Post confirme, deux ans après Bridge of Spies, que le classicisme old school réussit fort bien à Steven Spielberg. Situé en 1971, le film raconte le scandale né de la divulgation de documents gouvernementaux relatifs à la guerre du Vietnam, et le rôle de la presse dans cette révélation. Ce scandale – qui fit passer le Washington Post du statut de journal local à celui de grand quotidien national – précéda de peu celui du Watergate. Le film de Spielberg s’arrête exactement là où commençait All the President’s Men et peut être vu comme un long prologue après coup au film de Pakula.

Cela étant, l’approche des deux cinéastes n’est pas exactement la même. Tandis que Pakula détaillait le patient travail d’enquête et de recoupement des sources, Spielberg s’intéresse plutôt aux rouages de la prise de décision au sein d’une entreprise de presse. En cela, on pourrait rapprocher The Post des films de Preminger consacrés à de grandes institutions ou encore d’une série comme The West Wing (l’importance des joutes verbales et la présence au générique du scénariste Josh Singer y invitent). Ce qui distingue aussi les deux films, c’est leur position dans le temps par rapport aux événements narrés. All the President’s Men fut tourné quatre ans seulement après le cambriolage du Watergate, tandis que The Post reconstitue un épisode vieux de quarante-cinq ans, qui appartient déjà à l’histoire. Curieusement, cependant, c’est le film de Pakula qui paraît le plus détaché, le plus éloigné du reportage à chaud, par sa mise en scène distancée, son recours aux plans longs, sa durée étale, typiques de la première manière du cinéaste (cf. Klute et The Parallax View) ; tandis que la dramaturgie plus classique du film de Spielberg veut procurer un sentiment d’immédiateté en nous plongeant au cœur de la mêlée.

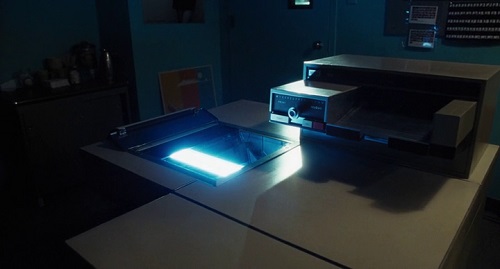

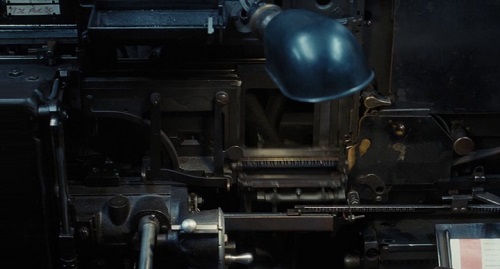

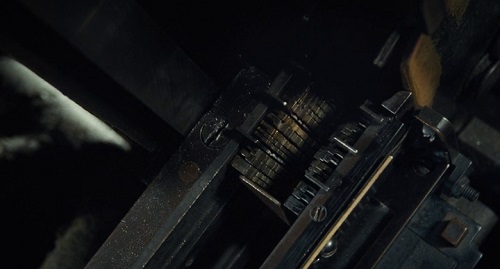

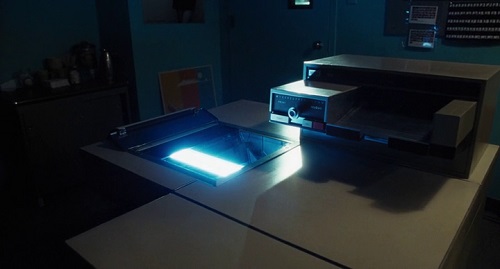

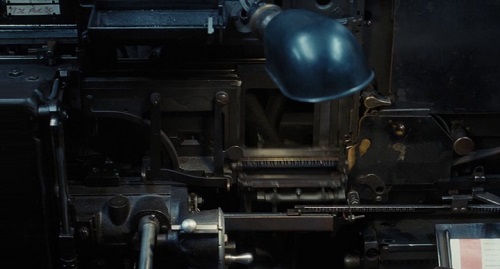

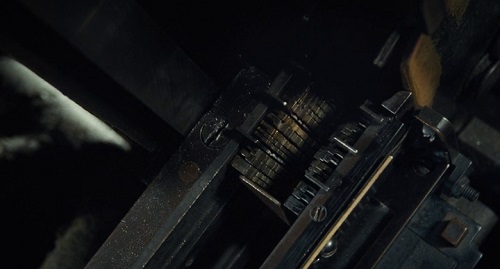

C’est à un autre niveau que joue, chez Spielberg, le recul historique et qui fait l’intérêt visuel de son film – au-delà de l’apologue attendu sur la liberté de la presse, qui s’inscrit dans une longue tradition américaine (et se veut bien sûr un commentaire implicite sur les États-Unis d’aujourd’hui, à l’heure de l’administration Trump, du règne de Fox News et des fausses nouvelles). Que nous montre The Post ? Un monde d’avant l’informatique et la « dématérialisation des flux de communication », comme on dit ; un monde d’objets lourds et robustes, d’objets résistants, en contraste frappant avec l’esthétique light (et fragile) d’aujourd’hui. La production de l’information y mobilise un personnel considérable, depuis les salles de rédaction bondées jusqu’à l’infanterie des emballeurs et des livreurs de journaux. Les appareils de communication ont à l’écran une densité, une présence impressionnante et pèsent de tout leur poids de réalité : machines à écrire aux touches dures, téléphones à cadran et voyants lumineux, télex et photocopieurs massifs munis de gros boutons poussoirs, rotatives gigantesques. Et Spielberg a pris un évident plaisir de filmeur à mettre en scène, en des plans presque lyriques, la chaîne matérielle de fabrication de l’information : depuis la frappe des textes, leur saisie sur Linotype, le serrage des formes et le ballet des rotatives jusqu’à l’arrivée des journaux dans les kiosques. Ce plaisir – comparable à celui de François Truffaut improvisant un reportage sur le pneumatique parisien aux deux tiers de Baisers volés – sera contagieux pour tout amoureux de la chose imprimée.

Confinement

Sir Albert Richardson (1880-1964)

The architect Sir Albert Richardson refused to have electricity or any modern conveniences at Avenue House, the Georgian house at Ampthill in Bedfordshire that he bought in 1919 and made his home for the next forty-five years, preferring candles and lamps and immersing himself in the past. He was also fond of dressing up in Georgian costume around the house.

Adrian Tinniswood, The Long Weekend.

Life in the English Country House Between the Wars.

Jonathan Cape, 2016.

Avenue House

Autre chose

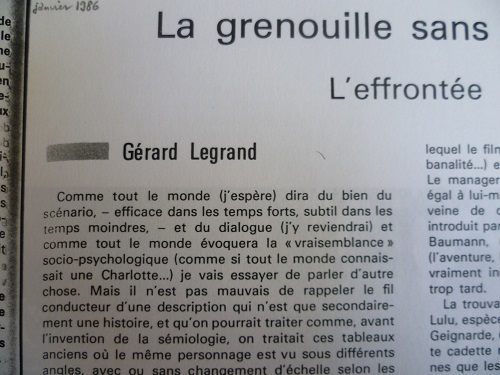

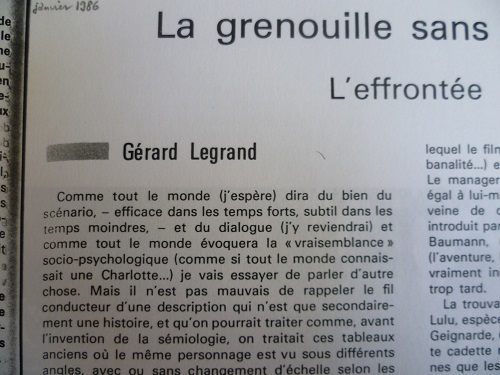

Le début de cet article de Gérard Legrand sur l’Effrontée de Claude Miller (Positif, janvier 1986), je ne l’ai jamais oublié.

Outre qu’il résume ce que devrait être l’activité critique — tâcher d’apporter des éléments d’analyse originaux plutôt que de répéter ce qu’ont déjà écrit ses confrères —, j’y repense toujours en période de « crise ». Essayons s’il vous plaît de parler d’autre chose.