Paris, hôtel Saint-Germain-Montparnasse

Paris, hôtel Saint-Germain-Montparnasse

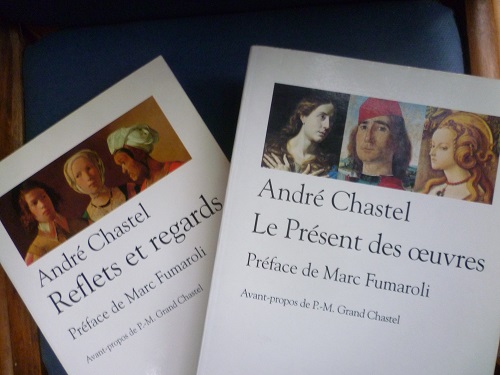

Entre de nombreux livres sur l’art italien et l’art français, les cours et les conférences, la fondation de revues, la participation à des sociétés savantes, le pilotage de grands travaux éditoriaux (la traduction en douze volumes des Vies de Vasari, notamment), André Chastel trouva encore le temps d’écrire quelques milliers d’articles. Les éditions de Fallois ont réuni en deux volumes un choix de textes parus dans le Monde des années 1950 à la fin des années 1970. De leur côté, les éditions du Patrimoine ont publié une anthologie de chroniques sur l’architecture et le patrimoine, autre cheval de bataille de Chastel, qui fut à l’origine, avec Marcel Aubert, de la création de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.

Les articles rassemblés dans Reflets et regards portent sur des problèmes généraux (les faux, la restauration), des questions de style et de méthode, les fresques, la miniature, le vitrail et le dessin. Dans le Présent des œuvres, il est essentiellement question de peinture, du XIVe au XVIIIe siècle (Italie, Flandres, Pays-Bas, Allemagne, Europe centrale, France).

Rédigés à l’intention d’un lectorat nullement spécialiste, ces textes confirment combien Chastel fut non seulement un grand historien d’art mais aussi un grand prosateur. Et l’on admire la clarté et l’élégance avec laquelle, à l’occasion d’expositions sur un artiste, un courant, une école, il ressaisit en quelques feuillets un « état de la question ». On sent là derrière le savoir et l’expérience de regardeur de toute une vie, un rapport informé et vivant aux œuvres qui se retrempe à leur contact et produit des synthèses personnelles et limpides qui n’ont rien de professoral. À « cette discipline qu’on nomme l’histoire de l’art », écrit Chastel, « il faut une alliance difficile du savoir, de l’intuition et de la critique. […] Il est bon que l’on sache à quel point notre connaissance de l’art est suspendue à des énigmes. » Le préambule au compte rendu d’une exposition de Vermeer développe ce point de vue :

Il y a, chez presque tous les amateurs de peinture, une aspiration à se libérer de l’histoire. L’appareil de la critique et le jeu minutieux de l’attribution ont leurs fanatiques : on traite avec les documents, on circule au milieu des œuvres célèbres et des pièces inconnues, d’où parfois une merveilleuse familiarité avec le métier de chaque époque, les ressources de chaque milieu et les trouvailles des maîtres. Mais ce travail accompli, même s’il est décisif, laisse au connaisseur scrupuleux comme un regret de n’être pas resté face à face avec l’œuvre seule et l’avoir trop contournée du dehors. Tout l’enseignement de Max Friedländer, qui fut le plus savant des « experts » de la peinture septentrionale, revenait à inviter finalement le connaisseur à ne pas lâcher la proie pour l’ombre, à ne pas oublier ce moment unique, voluptueux, fugitif où Claudel disait que « l’œil écoute ».

Chastel savait aussi donner à voir une ville, un paysage, et cette introduction à un article sur la peinture génoise donne l’envie irrépressible de se téléporter sur les lieux:

Gênes est à part. Ce n’est ni la splendeur immédiate de Venise ni la familiarité étourdissante de Naples, mais quelque chose d’incroyablement dense, attirant et dérobé. Reliant les ressauts du site couverts de quartiers noués sur d’anciennes forteresses médiévales, l’armature interne est très forte : elle tient toujours. La ville est verticale et toute en superpositions. De place en place, l’épaisseur cède et permet le déploiement d’aménagements urbains surprenants, créant à mi-pente le repos d’un niveau monumental qu’établit une église, une façade.

L’admirable strada nuova – intacte sous le nom de via Garibaldi – est peut-être la première voie à ordonnance complète de l’histoire de l’urbanisme ; les palais déploient en vis-à-vis bien réglés leurs structures de portiques et de terrasses : c’est là l’œuvre des XVIe et XVIIe siècles, grande époque pour la ville, qui avait abandonné la tutelle française pour se ranger auprès de la maison d’Autriche. Elle se trouve amenée à jouer ainsi une partie originale et passablement méconnue dans ce qu’il est convenu d’appeler le monde « baroque ».

Pour faire connaissance avec André Chastel, on recommande le beau portrait réalisé en 1990 par Edgaro Cozarinsky.

L’Inexorable Enquête (Scandal Sheet, 1952) de Phil Karlson est tiré d’un roman de Samuel Fuller. Selon Tavernier et Coursodon, Fuller fut si mécontent du résultat qu’il poursuivit de sa fureur Karlson dans les couloirs de la Columbia. Faute d’avoir lu le roman 1, on a du mal à comprendre pourquoi, tant cet excellent petit film noir est empreint d’une énergie fullerienne. L’argument mêle presse de caniveau, chasse au scoop et enquête criminelle, en y ajoutant une pointe de Fritz Lang : en transformant un quotidien sérieux en torchon à scandale pour booster les ventes, Broderick Crawford met en branle un engrenage qui se retournera contre lui ; ressort typiquement langien, fondé sur le binôme volonté de puissance/pulsion de mort. À cela s’ajoute un élément « freudien », si l’on veut, puisque c’est le Fils spirituel qui sera l’artisan de la chute de l’Ogre-Père. On admire dans ce film la présence granitique de Crawford, la superbe photo de Burnett Guffey jouant à la fois de forts contrastes ombres-lumière et de beaux dégradés de gris ; et surtout la formidable vitesse d’exécution de Karlson, qui maintient la tension narrative sans négliger les ambiances (salles de rédaction, soirée « cœurs solitaires », logements miteux, pawnshops et bistrots poisseux). L’économie budgétaire induit une économie narrative, sensible notamment dans l’ellipse des transitions. En 82 minutes, c’est plié. Un cinéaste hollywoodien d’aujourd’hui mettrait deux heures dix à raconter la même histoire. Netflix en ferait une série de six heures. On aime cette concision.

1 Publié naguère chez Bourgois dans la précieuse collection Série B. Réédité en 1993 chez Rivages/Noir.

Né en 1930, Pierre Lhomme appartient à la génération de la Nouvelle Vague. Mais à la différence d’un Raoul Coutard, par exemple, son style n’est assignable à aucune école. Au contraire, sa filmographie embrasse le spectre entier du cinéma. Il a travaillé avec Jean-Paul Rappeneau et Philippe de Broca aussi bien qu’avec Alain Cavalier, Jean-Pierre Melville, Robert Bresson, Jean Eustache et Marguerite Duras. Il a navigué sans peine entre le classicisme de James Ivory et le style pop de William Klein, entre des superproductions internationales et des films en chambre à micro-budget. Il a signé la photo esthétisante de Mortelle Randonnée et de la Chair de l’orchidée mais aussi l’image documentaire, en caméra portée, du Joli Mai – dont Chris Marker se montra si satisfait qu’il fit la surprise à son chef opérateur de le cocréditer de la réalisation du film. Toute sa carrière témoigne d’un refus des étiquettes, du désir de varier les expériences, d’une curiosité constante pour les innovations techniques, toujours au service de la vision du metteur en scène : « Je ne suis pas entré dans le cinéma par amour de l’image. J’ai fait de l’image par amour du cinéma. »

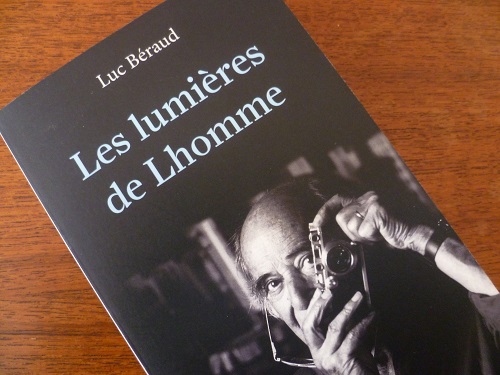

Les Lumières de Lhomme se présente comme une biographie professionnelle, à quoi se mêlent un exercice d’admiration et un témoignage d’amitié qui évitent l’hagiographie. Luc Béraud a su trouver la bonne distance pour parler d’un grand technicien dont il fut l’ami proche et parfois le collaborateur, notamment sur le tournage de la Maman et la Putain. S’il s’inclut dans son récit, ce n’est pas pour se mettre en avant aux dépens de son sujet, mais par honnêteté de narrateur-témoin assumant sa place et son implication dans ce qu’il raconte. Étant lui-même du bâtiment (scénariste, premier assistant, réalisateur), Béraud apporte des renseignements très concrets sur les étapes de la fabrication d’un film, ses contraintes logistiques et sa réalité humaine, l’alliage d’inspiration, de compétence et de débrouillardise indispensable pour mener à bien une telle entreprise (tourner un film, c’est affronter l’aléa). Il se montre en outre excellent pédagogue pour parler technique en évitant la technicité, qu’il s’agisse de la puissance en kilowatts d’un projecteur ou de la sensibilité d’une pellicule. Il propose enfin des éléments de réflexion sur les rapports entre la lumière, le cadre et la construction du sens par la mise en scène. En le lisant, on comprend mieux le rôle nodal du chef opérateur. À l’intersection de l’équipe artistique et de l’équipe technique, le chef op est cette personne qui élabore avec le metteur en scène le style visuel d’un film, rassure avec une bonne dose de psychologie la vedette sur l’éclairage de son meilleur profil et discute matériel avec son chef électricien (poste dont on découvrira l’importance méconnue). Au-delà de la carrière de Lhomme, le livre de Béraud apporte un regard enrichissant sur cinquante ans de cinéma, envisagés sous l’angle de l’éclairage et de la photographie. Sa nature hybride de biographie, d’essai et de récit personnel lui octroie une place à part, à côté du livre richement illustré d’Henri Alekan (Des lumières et des ombres) et des mémoires de Nestor Almendros et de Raoul Coutard.

Luc BÉRAUD, les Lumières de Lhomme. Actes Sud, 2020.

Luc BÉRAUD, les Lumières de Lhomme. Actes Sud, 2020.

L’Homme en rouge est un de ces livres comme Julian Barnes sait les réussir. Il ne s’agit pas d’une biographie exhaustive à l’anglo-saxonne, encore moins – heureusement – d’une biographie romancée ; mais d’un essai biographique progressant sans souci ferme de la chronologie par approches et reprises successives, par apparents vagabondages qui finissent toujours par reconduire au sujet, tout en menant une réflexion sur les limites de l’exercice biographique. La figure centrale en est Samuel Pozzi (1846-1918), père de Catherine, grand chirurgien et grand séducteur, pionnier de la gynécologie (son manuel faisait encore autorité dans les années 1930) et de la modernisation des hôpitaux, « un homme sain d’esprit dans une époque démente ». Autour de cet homme de progrès gravite une constellation de personnages et de motifs de la mal nommée « Belle Époque » : Sarah Bernhardt, Barbey d’Aurevilly, Oscar Wilde, Proust, Degas, Gustave Moreau, Huysmans, Jean Lorrain, Robert de Montesquiou et les affreux Goncourt, le dandysme, la manie des duels, l’affaire Dreyfus, l’essor de la presse, les échanges culturels franco-britanniques. L’iconographie du livre (portraits par Sargent, Boldini, Ingres, Singer, Whistler ; diverses photographies ; merveilleuse collection de vignettes des Célébrités contemporaines qui étaient vendues avec les tablettes de chocolat Félix Potin) est bien plus qu’une illustration. Elle en est partie prenante. C’est la découverte du portrait de Pozzi par Sargent qui, en donnant à Barnes l’envie d’en savoir plus sur le sujet portraituré, enclencha l’écriture. Régulièrement, la description commentée des images vient nourrir et relancer le récit, en suscitant au passage une réflexion sur l’art du portrait concomitante aux remarques sur l’entreprise biographique. (Barnes, rappelons-le, a consacré un excellent recueil d’essais à la peinture française, Keeping an Eye Open / Ouvrez l’œil !) Enfin, pour qui a lu, sur la période, des auteurs exclusivement français (Philippe Jullian, Hubert Juin, Jean Borie, François Caradec…), le regard d’un Anglais francophile, regard extérieur, informé, sympathique et lucide, apporte un point de vue neuf, légèrement décentré, qui enrichit la connaissance de l’époque fin de siècle.

Julian BARNES, l’Homme en rouge (The Man in the Red Coat, 2019). Traduction de Jean-Pierre Aoustin. Mercure de France, 2020.

Julian BARNES, l’Homme en rouge (The Man in the Red Coat, 2019). Traduction de Jean-Pierre Aoustin. Mercure de France, 2020.

Dans un entretien datant de 1942, Nabokov illustre des considérations sur les limites de la taxonomie au moyen de l’anecdote suivante (réelle ? inventée pour les besoins de la démonstration ?). À Londres, en route pour les bureaux de son éditeur où il allait déposer la version finale de son précieux manuscrit – un guide exhaustif des scarabées de Grande-Bretagne – un entomologiste avisa, sur le trottoir, un scarabée d’une espèce inconnue. Sans hésiter, il l’écrasa du pied. Ainsi, son ouvrage redevenait complet.

Source : Martin Latham, The Bookseller’s Tale. Particular Books, 2020.

Soon after the new British Library building opened, the rep for the British Library publishing division paid his regular visit to my shop. Like most travelling book salesmen, Geoff was a great storyteller. ‘What’s it like?’ I asked, since I had loved researching in the old library, when it was housed under the dome of the British Museum. I thought nothing could replace the romance of that space, certainly not a fake-looking building in Euston Road, a building lacking either a memorable shape or a single external feature. How wrong I was.

Geoff explained that the visible part of the library was the tip of an extraordinary iceberg: four double-height sub-basements extend 75 feet below ground. Here, Geoff told me, most of the books are stored in chilled conditions, except for the rarest items, which are in oxygen-free rooms filled with a synthetic argon-based gas called Inergen, a mixture which cannot catch fire. I was agog.

Self: But what happens if a fire starts in the non-rare books areas?

Geoff: Ah, in those areas there is a sprinkler system.

Self: What! A water sprinkler comes on all over the books if a power point starts fizzing? [This actually happened in 2003.]

Geoff: They’ve thought of that doomsday scenario: they’ve got this thing called a Blast Freeze Wind Tunnel down there. You put the damp books inside and it dries them without heating them.

Self: You are shitting me.

Geoff: I shit you not; staff have special training on using it. They practice on wet telephone directories.

Self: Have another fag [it was in the nineties] and tell me more – but is all this for real?

Geoff: Absolutely fucking kosher, I’ve had the secret tour.

Self: Hold on, if it’s all chilled-down and argon down there, how do staff get the books?

Geoff: Robots!

Self: Sounds like a sci-fi movie.

Geoff: Funny you should say that – a French geezer has actually filmed a sci-fi picture down there.

Self: What’s the title, could I order it at Blockbuster? [a video rental chain.]

Geoff: I’m not Barry Norman. I don’t remember that.

Self (still suspicious): So does anyone go down there?

Geoff (warming to his theme): Well, the robots malfunction sometimes and start smashing the place up so then engineers in hazmat suits go down with baseball bats to do battle with them. [Geoff was indulging in poetic licence here, but staff entering the lowest levels do have, according to library staff, ‘special training and breathing apparatus’.]

Self: But isn’t that area all threaded with tube lines?

Geoff: Yeah, it’s eerie – you look across these basement floors as far as the eye can see and occasionally hear tube trains rumbling past as if they’re coming at you. You’ve heard about the audio studios, haven’t you?

Self: Why have they got audio studios?

Geoff: All those cassette recordings of authors, mate. They’re slowly transcribing ’em all digitally: the cassettes are all degrading [stubs out his fag end] – just like you and me. O’ course they need complete silence, so the audio studios are built on a giant two-foot thick rubber pad.

Surprisingly, except for the baseball bats, it’s all true: Inergen, wind tunnel, telephone-directory training, robotic collection, rubber pad (I still cannot trace the movie, however).

Martin Latham, The Bookseller’s Tale.

Particular Books, 2020.