Busby Berkeley girls

Dames de Ray Enright (1934). Chorégraphies de Busby Berkeley.

Petites sœurs des bathings beauties et cousines des Ziegfield girls, les Berkeley girls ont un honnête visage rond, sans surprise et sans trouble, entouré de bouclettes d’un ton franc, presque blanc ou vraiment noir, parce que le musical à ses débuts n’aimait guère le gris et souhaitait les affirmations les plus véhémentes, que le Technicolor lui permettra plus tard. Le sourire n’est pas rare, presque toujours enfantin, c’est-à-dire qu’on n’y sent pas d’arrière-pensée : il est déjà plaisir, avant même d’être invite. Mais les lèvres, soigneusement exagérées par le maquillage, ont quelque chose d’insolent et de prometteur. Chacun de ces visages se contredit : la bouche sensuelle dément les yeux innocents ; les sourcils épilés trahissent la tendresse du regard. Pas de ces dessins réguliers et purs qui donnent de la féminité une image tragique : c’est à peine si l’ossature paraît tant la rondeur du contour domine. Les épaules sont robustes, les seins plutôt petits, logés plutôt que sertis dans un décolleté négligent, où ils respirent. Le corps habite le vêtement, mais il ne le modèle pas. Il ne se plie à aucune contrainte moderne (minceur, fermeté), ni ancienne (étroitesse de la taille, abondance des appas) : ce n’est plus le temps du corset, ce n’est pas encore le temps du régime.

Alain Masson, Comédie musicale.

Stock, 1981.

La poésie ce matin (24)

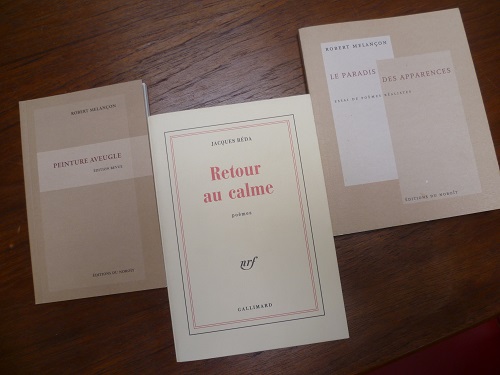

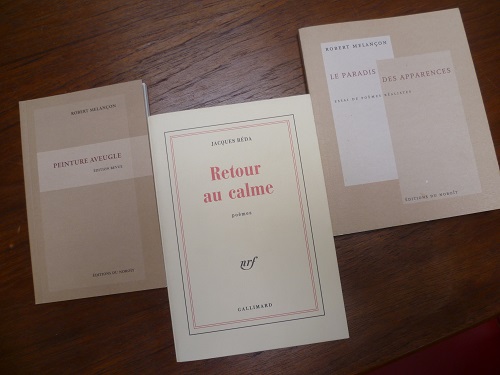

En parallèle, énième relecture des deux très beaux recueils de Robert Melançon, Peinture aveugle et le Paradis des apparences, et lecture du plus inégal Retour au calme de Jacques Réda. Poésie de la déambulation ou du voyage ferroviaire dans des paysages urbains ou naturels, admirablement saisis dans leur dessin et leur mouvement, leur lumière changeante, leur vibration, leurs lignes de fuite. Le pouvoir d’évocation atteint par la netteté de la langue. « Deceptively simple », dit-on en anglais. C’est le grand secret, n’est-ce pas ? La simplicité est un effet suprême de l’art, d’un travail qui a la politesse de ne pas se faire remarquer.

Millefeuille

J’ai découvert le modèle caché du millefeuille institutionnel belge. C’est le palais de Buckingham sous le règne de Victoria, avant la réforme vigoureuse de 1844.

Depuis des années, la confusion, l’inconfort, une scandaleuse prodigalité régnaient dans les résidences royales et particulièrement au palais de Buckingham. […] Le contrôle de la Maison royale était divisé de la plus étrange manière, entre plusieurs autorités indépendantes les unes des autres, et possédant chacune des pouvoirs vagues et flottants, sans responsabilité et sans coordination. De ces autorités, les plus importantes étaient exercées par le Grand Intendant et le Grand Chambellan, seigneurs de haut rang et d’importance politique marquée, qui changeaient d’emploi avec chaque ministère, ne vivaient pas à la Cour et n’y avaient pas même de représentants attitrés. Leurs fonctions respectives étaient curieuses et mal définies. Au palais de Buckingham, il paraissait que le Grand Chambellan avait la direction de tous les appartements excepté les cuisines, les offices et les garde-manger, que réclamait le Grand Intendant ; cependant, les abords du palais ne dépendaient ni de l’un ni de l’autre, mais du ministère des Eaux et Forêts ; et ainsi, tandis que les fenêtres étaient nettoyées à l’intérieur par les employés du Grand Chambellan ou, peut-être, par ceux du Grand Intendant, c’était le ministère des Eaux et Forêts qui les nettoyait à l’extérieur. Parmi les domestiques, les gouvernantes, les petits laquais et les femmes de chambre dépendaient du Grand Chambellan ; le chef de cuisines, les cuisiniers, les portiers en livrée et les sous-maîtres d’hôtel étaient placés sous l’autorité d’un autre fonctionnaire, le Maître d’Écurie. […] Quant aux hôtes de sa Majesté, il n’y avait personne pour les conduire à leurs chambres, et ils étaient souvent abandonnés pendant des heures, incapables de se retrouver dans le labyrinthe compliqué des corridors. Cette étrange distribution des pouvoirs s’étendait non seulement aux personnes, mais aux choses. La reine avait remarqué qu’il n’y avait jamais de feu dans la salle à manger. Elle demanda la cause de cette négligence. On lui répondit : « Le Grand Intendant prépare le feu ; le Grand Chambellan l’allume. » Les subordonnés de ces deux fonctionnaires n’étant pas parvenus à s’entendre, il n’y avait rien à faire ; il fallait que la reine mangeât au froid.

Lytton Strachey, la Reine Victoria (Queen Victoria, 1921).

Traduction de F. Roger-Cornaz. Payot, 1937.

Pendant ce temps, à l’Académie française

— Comme tu es appelé à me succéder […], je t’enseignerai les noms et les œuvres de tous les académiciens dont les bustes ornent nos couloirs, nos greniers et nos caves.

— Il y en a beaucoup ?

— Énormément.

— Énormément… Et tu te les rappelles tous ?

— Ah, dieu merci, car ils sont immortels et personne ne sait plus rien d’eux.

— Une fois de plus, monsieur Laurel, je vous le répète, je ne lis jamais aucun journal.

— C’est vrai, monsieur le duc. Mais il me semble toujours que pour savoir ce qui se passe…

— Monsieur Laurel, il ne se passe rien ! Il ne s’est rien passé en France depuis cent sept ans.

— Et vous, vous avez l’air préoccupé, tout de même. Qu’est-ce qu’il y a ?

— Un télégramme que je viens de recevoir de Paris. Notre collègue Jarlet-Brézin est au plus mal.

— Ah oui ?

— Ah, il va mourir… Enfin, sauf complication.

L’Habit vert, de Roger Richebé (France, 1937), d’après la pièce de Robert de Flers et Gaston Arman de Caillavet.

Le cabinet imaginaire de Thomas Browne

C’est d’abord que les livres de Browne, par leur démarche, leurs thèmes, leur construction même se présentent comme des objets de curiosité : rapprochant les extrêmes, admirables de paradoxe, extrêmement construits, et « artificiels », sous leur apparent naturel. C’est qu’ils traitent, la plupart du temps, pour citer une formule d’un autre esprit proche de Browne, Sir John Harrington, de « signatures de très grandes idées dans de très petites choses », qu’ils lisent le sublime dans le trivial, le métaphysique dans l’ordinaire, et recherchent, comme le collectionneur de curiosités, échos et correspondances entre les réalités d’apparence les plus éloignées.

[…]

On trouve enfin chez Browne une fascination avouée pour les hybrides : fossiles, qui ne sont ni minéraux ni végétaux, mais l’un et l’autre à la fois, ou animaux croisés, comme le camelopard (c’est-à-dire la girafe) ou l’armadillo (le tatou) ; il n’est pas jusqu’à sa langue – mixte de latin et de saxon – et sa méthode qui n’appartiennent à ce registre. Comme ses contemporains – Aubrey et Evelyn – Browne était adepte d’une culture du calepin (ou du commonplace book), recueil de notes, citations, impressions de lecture qui servent de fonds à ses écrits et leur donnent leur étrange qualité paratactique, les paragraphes et les idées s’y juxtaposant, comme les objets dans un cabinet.

[…]

Trop subtil pour s’aveugler lui-même, Browne revint obliquement, après avoir consacré une somme aux formes et emprises de la croyance fascinante et brouillonne (Pseudodoxia Emidemica, or Vulgar Errors, 1646), sur son thème de prédilection dans un court traité, aussi léger qu’est capillairement érudite son histoire des illusions humaines.

Museaum Clausum sive Bibliotheca Abscondita (publié à titre posthume en 1684) s’inspire du catalogue des livres de la Bibliothèque de Saint-Victor, morceau de bravoure du Livre II de Pantagruel de Rabelais ; et se propose de décrire le contenu d’un cabinet de curiosités qui n’aurait de réalité qu’idéale – ou parodique. « L’auteur s’y divertit, écrit Johnson, à imaginer l’existence de livres et de curiosités sans aucune réalité, ou que l’on a irrémédiablement perdus. » Tour de force sur un tour de force, le pseudo-catalogue de Browne égrène à plaisir les « figures imposées » de la culture de la curiosité – provenances fabuleuses, références occultes, hapax techniques ou rhétoriques, formes diverses de monstruosités ou d’exceptions – comme pour développer tout le spectre de cette passion, et s’en moquer du même mouvement, selon sa stratégie naturelle.

Patrick Mauriès, le Miroir des vanités.

Éditions du Regard, 2012.

[Le Miroir des vanités est une monographie sur le graveur Erik Desmazières, occasion pour Patrick Mauriès de nouvelles variations sur quelques-uns de ses motifs de prédilection : l’esprit de collection, les cabinets de curiosités, Thomas Browne, les essayistes anglais des XVIIe et XVIIIe siècles. On prend toujours plaisir à ces rhapsodies.]

Attribué à Joan Carlile, Dorothy [née Mileham] et Thomas Browne (v. 1641-1650).

Londres, National Portrait Gallery.

Piphilologie

La piphilologie est la discipline qui s’intéresse aux moyens mnémotechniques permettant de retenir les décimales du nombre Pi.

On sait que la mémorisation d’un maximum de ces décimales est un sport prisé des obsédés du record. C’est ainsi qu’en 2006, le Japonais Akira Haraguchi récita publiquement par cœur cent mille décimales de Pi durant seize heures.

Un moyen mnémotechnique classique consiste à retenir un texte composé de telle façon que ses mots aient chacun un nombre de lettres égal à la décimale correspondant à sa place :

Que (3) j’ (1) aime (4) à (1) faire (5) apprendre (9) un (2) nombre (6) utile (5) aux (3) sages (5).

= 3,1415926535.

***

How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy chapters involving quantum mechanics! (Sir James Hopwood Jeans.)

J’ignore si les oulipiens se sont penchés sur cette intéressante contrainte. Toujours est-il qu’elle a stimulé la verve littéraire de quelques virtuoses. Un certain Maurice Decerf a ainsi composé un poème permettant de retenir cent vingt-six décimales de Pi (un mot de dix lettres ayant la valeur de 0). Notons qu’à en croire une discussion sur Wikipédia, l’existence de ce monsieur serait sujette à caution (auquel cas on ignore qui se cache derrière ce pseudonyme). Il existe du reste au moins deux variantes de ce poème, qu’on trouvera reproduites ci-dessous.

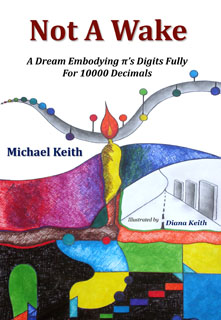

Il ne saurait toutefois rivaliser avec le tour de force du mathématicien américain Michael Keith, dont le livre Not a Wake ne compte pas moins de dix mille mots (!), correspondant aux dix mille premières décimales de Pi. L’ouvrage est divisé en dix sections de mille mots, chacune illustrant un genre différent (poèmes, nouvelles, haïkus, scénario de cinéma…).

Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages.

Glorieux Archimède, artiste ingénieur !

Toi, de qui Syracuse aime encore la gloire,

Soit ton nom conservé par de savants grimoires.

Jadis, mystérieux, un problème existait.

Tout l’admirable procédé, l’œuvre étonnante !

Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs :

Ô quadrature ! Vieux tourment du philosophe !

Sibylline rondeur, trop longtemps vous avez

Défié Pythagore et ses imitateurs !

Comment intégrer l’espace plan circulaire ?

Former un triangle auquel il équivaudra ?

Nouvelle invention : Archimède inscrira

Dedans un hexagone ; Appréciera son aire

Fonction du rayon. Pas trop ne s’y tiendra !

Dédoublera chaque élément antérieur ;

Toujours de l’orbe calculée approchera ;

Définira limite ; enfin, l’arc, le limiteur

De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle !

Professeur, enseignez son problème avec zèle.

***

Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages !

Immortel Archimède, artiste ingénieur,

Qui de ton jugement peut priser la valeur ?

Pour moi, ton problème eut de pareils avantages.

Jadis, mystérieux, un problème bloquait

Tout l’admirable procédé, l’œuvre grandiose

Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs.

Ô quadrature ! Vieux tourment du philosophe !

Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez

Défié Pythagore et ses imitateurs.

Comment intégrer l’espace plan circulaire ?

Former un triangle auquel il équivaudra ?

Nouvelle invention : Archimède inscrira

Dedans un hexagone ; appréciera son aire,

Fonction du rayon. Pas trop ne s’y tiendra :

Dédoublera chaque élément antérieur ;

Toujours de l’orbe calculée approchera ;

Définira limite ; enfin, l’arc, le limiteur

De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle !

Professeur, enseignez son problème avec zèle !

[attribué à « Maurice Decerf »]

Insularisme

L’insularisme anglais résumé en une réplique.

Those Magnificent Men in their Flying Machines (Ken Annakin, 1965)