A kind of green (Robert Parrish)

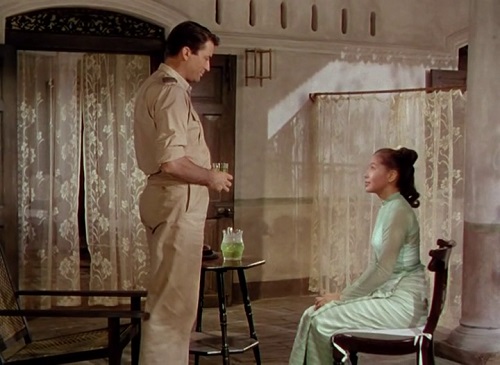

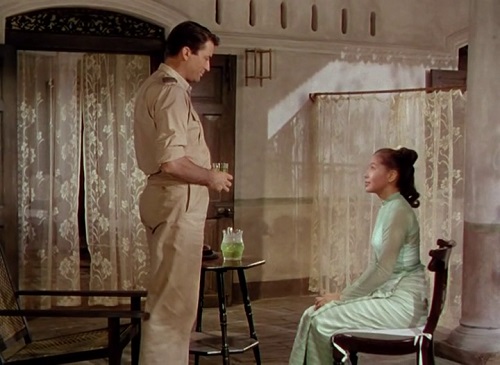

The Purple Plain [est] son premier film personnel, parfaitement travaillé sur la bande-son, sur la couleur, sur l’interprétation même : une fuite vers le suicide s’y transforme en hymne à la vie par l’emploi «symbolique» touche après touche du cadre exotique (un lézard, un verre de boisson verte et glacée), le prêchi-prêcha étant remplacé par une mise en place parfaitement signifiante dans sa discrétion. La sensibilité, voire la sensitivité de Parrish [est] constamment accrochée aux détails matériels de l’environnement et de l’existence de ses personnages.

Gérard Legrand, Cinémanie, Stock, 1979.

Illustration en quelques photogrammes. Le vert, couleur de cauchemar suicidaire dans la scène d’ouverture du film, devient progressivement couleur du retour à la vie. Au passage, un étonnant fondu au vert lors d’un épisode narcoleptique de Forrester (Gregory Peck). Comme l’écrit Legrand, ces touches sont suffisamment discrètes pour éviter le symbolisme niais.

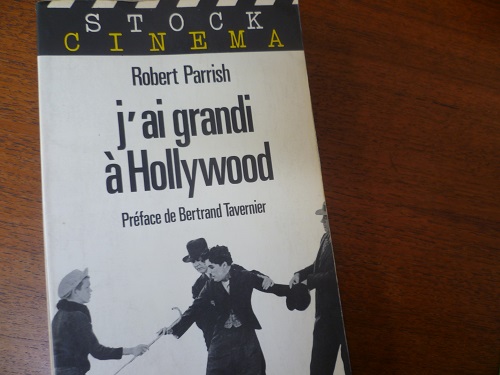

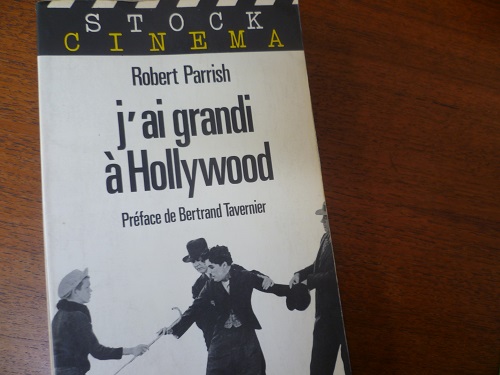

Robert Parrish est de ces metteurs en scène qui n’auront jamais droit à leur coffret DVD : ce n’était pas un génie mais un très bon cinéaste ; il n’accéda pas au statut d’«auteur» (faute de genre privilégié, de thématique immédiatement repérable ou d’effet de style voyant) ; aucune aura de malédiction ne s’attache à sa carrière. Quoique ayant littéralement grandi à Hollywood, comme le rappelle le titre de ses merveilleux mémoires – enfant acteur au temps du muet, notamment pour Chaplin et Raoul Walsh ; monteur puis réalisateur –, il occupa une place légèrement à la marge. En témoignent sa prédilection pour la chronique (préférée aux scénarios en béton), son penchant pour les personnages déracinés, les aventuriers fatigués en quête de paix intérieure, son ton personnel fait de mélancolie feutrée, son rapport oblique aux genres dans lesquels il s’illustre, qu’il s’agisse du film de guerre (The Purple Plain), du western (The Wonderful Country) ou du roman d’apprentissage à l’européenne (In the French Style). Même dans ses travaux de commande, ses films moins réussis, ou abîmés par les studios, il y aura presque toujours une ambiance, un détail inattendu pour retenir l’attention.

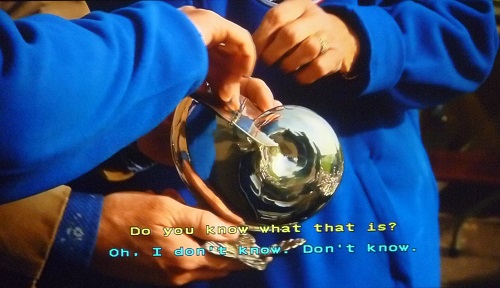

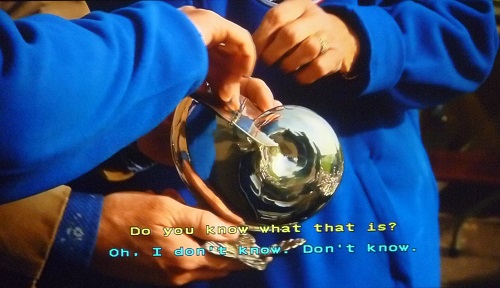

Merveilleux objets inutiles

Mesdames et messieurs, le chauffe-cuiller. Pour réchauffer légèrement les cuillers à dessert lorsque vous servez une glace à la fin du repas.

Bargain Hunt (BBC1, 13 avril 2020)

La clé du succès

Ce n’était pas chose facile d’arriver à faire son chemin dans le monde des lettres, et je craignais pour ma part de ne savoir écrire ni assez bien ni assez mal pour rencontrer le succès.

Ernest William Hornung, Un cambrioleur amateur

(The Amateur Cracksman, 1899).

Traduction d’Henry Evie revue par J.-F. Amsel.

Omnibus, 2007.

La robe éphémère

Dans son désir de se présenter comme le couturier de la jeunesse et de la fraîcheur, [Jacques Fath] fila tout au long de sa carrière la métaphore des « jeunes filles en fleur », plaçant au cœur de sa création la thématique florale (il présenta en 1950 une collection « Lys » et donna à celle de 1953 des tonalités végétales). Comme il laissait toute latitude à François Lesage, ce dernier imagina pour lui aussi bien des brins de fougère en perles de verre teintées que des feuillages de crin brodés sur un fond de tulle. Il alla même, rapporte White, jusqu’à concevoir pour l’un des bals somptueux où Fath brillait avec sa femme Geneviève une robe éphémère : composée de brin d’asparagus, relevés d’éclats de strass entre deux épaisseurs de tulle, elle devait être vaporisée toutes les deux heures de façon à conserver sa fraîcheur au végétal.

Patrick Mauriès, Lesage brodeur, Thames & Hudson, 2020.

Vous n’y échapperez pas

Je trouve étrange l’idée présentement répandue qui voudrait qu’en période de claustration on lise ou relise la Peste ou l’Amour aux temps du choléra, qu’on regarde Panic Room ou des films de prison. Il me semble qu’une réaction saine est plutôt de se dire : « N’importe quoi mais pas ça. »

Mais est-ce seulement possible ? Ce matin, je termine la lecture du livre d’Adrian Tinniswood sur la vie quotidienne dans les maisons de campagne anglaises entre les deux guerres. Page 366, on apprend que le 16 juin 1939,

The government distributed 15 millions leaflets to households all over the country – “Your Gas Mask: How to Keep and Use it.”

Gasp. Vite, j’ouvre un roman policier d’Elizabeth George. Premières phrases :

Ce fut le manque de savoir-vivre porté à son comble. Les yeux dans ceux de sa voisine, il lui lâcha un éternuement gras et sonore en pleine figure.

Je jure que je n’invente rien.

Le mot et la chose. Naissance du weekend

Most country-house parties were weekend affairs. Born out of a burgeoning railway network – there was after all no point in going away for a weekend if you spent the entire weekend travelling to where you wanted to be – and helped along by the rise in car ownership, the very word “weekend” had only just joined the lexicon of leisure. A contributor to Notes and Queries at the end of the nineteenth century wrote that in Staffordshire, “if a person leaves home at the end of the week’s work to spend the evening of Saturday and the following Sunday with friends at a distance, he is said to be spending his week-end at So-and-so”. Was this usage confined to Staffordshire, he asked?

By the 1920s the country-house weekend was an institution, although in polite circles it still wasn’t actually called a weekend. The accepted phrase was “Saturday-to-Monday”. The Duchess of Buccleuch recalled that it was “awfully non-U to call them weekends. I remember being surprised that anyone should use the term.” The phrase also distinguished the leisured classes from those who had to be at work first thing on Monday morning, and for whom a weekend began on Saturday afternoon and ended on Sunday evening. People invited you “for a Saturday to Monday and that was precisely what they meant”, said Loelia Ponsoby. “It would have been very rude to leave on Sunday night.”

Adrian Tinniswood, The Long Weekend.

Life in the English Country House Between the Wars.

Jonathan Cape, 2016.

Downton Abbey

(Merci à D.M. de m’avoir rappelé cette scène.)

Dumbo

Dumbo est un sujet en or pour Tim Burton. L’éléphanteau aux grandes oreilles est le petit frère d’Edward aux mains d’argent, du géant Karl, de Batman et du Pingouin : une créature meurtrie, exclue et solitaire, en qui se disputent la monstruosité et la souffrance. Autour de lui, comme dans Big Fish dont le Monsieur Loyal était déjà Danny DeVito, se déploie une famille de substitution : le monde du cirque et son carnaval de freaks, version sympathique du gang criminel du cirque du Triangle Rouge de Batman Returns. La destruction par les flammes du parc d’attractions Dreamland fait écho à celle de Gotham City. Et le vrai monstre de l’histoire n’est pas celui qu’on croit, mais un millionnaire sans scrupules à la mise soignée et à la chevelure argentée : c’était Max Schreck (Christopher Walken) dans Batman Returns, c’est V. A. Vandevere (Michael Keaton) dans Dumbo. Quant à l’étonnante Nico Parker, elle rejoint la famille des jeunes héroïnes burtoniennes aux yeux larges.

À tous égards, Dumbo est la version rose, enfantine et finalement heureuse du monde cauchemardesque de Tim Burton. Enfantine mais nullement puérile. Burton s’offre même le plaisir, dans un film produit par Disney, d’une critique implicite de Disneyland (dont le Dreamland de Vandevere est une transposition flagrante). Par la bande, le film réitère l’éloge des artistes marginaux contre l’industrie du spectacle, autre motif burtonien.

Big Fish

Dumbo

Big Fish : la troupe du cirque Calloway

Dumbo : la troupe du cirque des Medici Brothers

Batman Returns : les clowns du gang du Triangle Rouge

Batman Returns : Max Schreck

Dumbo : V. A. Vandevere