Nous au village aussi l’on a de beaux assassinats

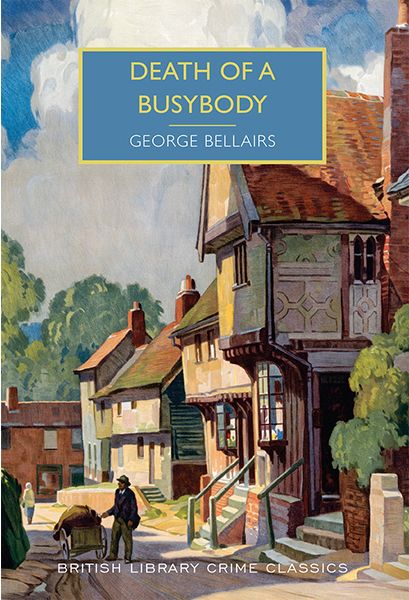

Heureuse initiative de la British Library : la réédition de petits maîtres du roman policier anglais des années trente et quarante, ces artisans capables qui firent la vitalité d’un genre avant de tomber dans les oubliettes. Une cinquantaine de titres ont paru à ce jour. Chaque volume est accompagné d’une brève introduction.

J’ai jeté mon dévolu, un peu au hasard, sur un roman de George Bellairs, attiré par le titre que j’ai d’abord lu de travers. Death of a busybody, c’est « la mort d’une fouineuse ». Mais si l’on sépare busy et body, on obtient : « la mort d’un cadavre agité », ce qui ne manque pas de sel. L’action se déroule dans un village de carte postale, qui dissimule bien entendu mille turpitudes sous ses dehors idylliques. Au vu des premières pages, la narration est alerte et pleine d’humour.

George Bellairs, de son vrai nom Harold Blundell, était gérant de banque à Manchester. Il est l’auteur d’une soixantaine de romans mettant en scène l’inspecteur Thomas Littlejohn, limier de Scotland Yard bourru et fumeur de pipe, comme il se doit. Plusieurs d’entre eux ont été traduits en français au Masque, sous des titres d’une folle imagination (Littlejohn prend des vacances, Littlejohn cherche un cadavre, Rien ne va plus, Littlejohn, and so on). Blundell a écrit quatre autres romans policiers sous le pseudonyme d’Hilary Landon.

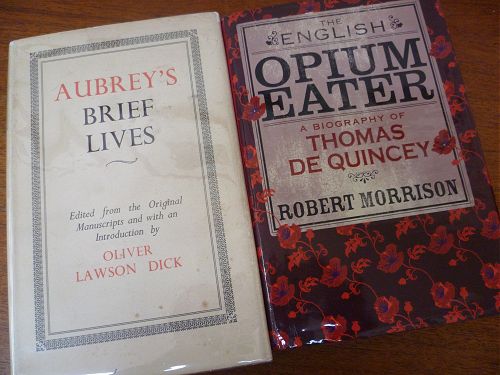

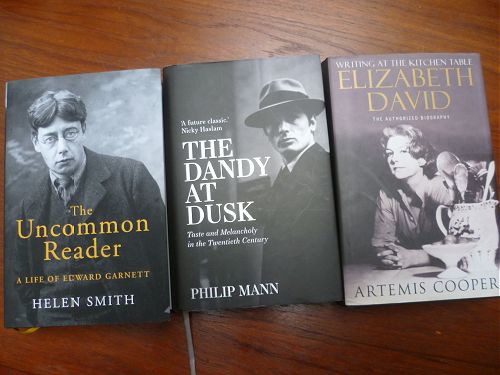

Un hardback, sinon rien

Moisson d’hiver chez Skoob. Il y a un plaisir physique, presque voluptueux, à lire des hardbacks. Le poids réconfortant de ces volumes d’au moins quatre cents pages, choisis de préférence dans le genre biographique. La reliure qui ne casse pas. La qualité du papier bouffant crème agréable au toucher. La composition toujours soignée, avec titres courants et un interlignage généreux. Ils appellent la lecture dans un fauteuil profond, la théière à portée de main.

Typo des villes (48) : Wardour Street

Durant un peu plus d’un demi-siècle, Wardour Street, dans Soho, fut la rue du cinéma.

La première firme à s’y établir fut la Urban, en 1908. D’autres lui emboîtèrent le pas et, en 1918, la rue comptait une vingtaine de compagnies de cinéma, grandes et petites, parmi lesquelles la branche britannique de Pathé.

Pourquoi Wardour Street ? Parce que les films nitrates étant des plus inflammables (d’où leur surnom de films flammes), les firmes de cinéma devaient payer des primes d’assurance incendie très élevées. Par mesure d’économie, elles étaient donc à la recherche d’immeubles à loyer modique, à l’écart des quartiers d’affaires habituels. À l’époque, les loyers de Soho étaient bon marché. Les choses ont bien changé depuis.

Bientôt, le celluloïd remplaça le film nitrate mais le pli était pris. La Warner et la Rank installèrent leurs bureaux dans Wardour Street au cours des années 1930, la Hammer à la fin des années 1940. À cette époque, pas moins d’une centaine de sociétés de production et de distribution colonisaient la rue et ses environs.

Par la suite, l’évolution socioprofessionnelle du quartier suivit l’évolution générale du monde des médias. À partir des années 1950 et 1960, les firmes de cinéma cédèrent peu à peu la place à des sociétés de postproduction, des compagnies de télévision et de vidéo et des agences de publicité.

Aujourd’hui, Wardour Street est surtout une rue de bars, de cafés, de restaurants et de boutiques branchées. Signe des temps : en 2016, les anciens bureaux de Pathé ont été convertis en appartements de luxe. Un sort identique menace, paraît-il, l’immeuble de la Film House, au grand dam des derniers habitants du quartier. La rue n’en conserve pas moins quelques traces typographiques de son glorieux passé.

Je n’ai pas retrouvé cette enseigne murale de Pathé, sans doute disparue, qu’on aperçoit au début d’un film promotionnel.

Chambres

Londres, Studio2Let

Cancans à l’heure du thé

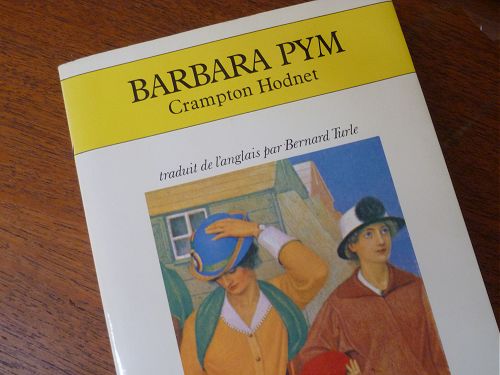

À l’instar de Molly Keane, Barbara Pym connut une curieuse carrière littéraire en deux temps : six romans publiés avec succès dans les années 1950, puis une traversée du désert de seize ans, ses manuscrits se voyant refusés par tous les éditeurs qui la jugeaient démodée ; enfin un come-back triomphal à la fin des années 1970, avec quatre nouveaux romans qui la consacrèrent outre-Manche comme « l’écrivain le plus sous-estimé de notre siècle ».

Pym est la quintessence de la romancière anglaise. Ses livres sont remplis de presbytères et de jardinets, de vicaires et de vieilles filles, de kermesses paroissiales et de ventes de charité, de sous-entendus perfides et de commérages échangés à l’heure du thé : utterly delightful, quoique les existences bornées qui sont dépeintes soient objectivement déprimantes. À côté de cette veine provinciale, un autre ensemble de ses romans se situe dans le landerneau universitaire (Moins que des anges, Une question purement académique), petit monde que Pym connaissait bien de par son travail de secrétaire de rédaction d’une revue d’anthropologie. Parfois, ces deux veines se croisent : ainsi dans Jane et Prudence, qui narre l’amitié d’une souris des villes et d’une souris des champs ; l’une, Prudence, secrétaire à Londres d’un savant professeur, et l’autre, Jane, femme d’un pasteur de village.

D’un roman à l’autre, la peinture de mœurs oscille entre l’humour en demi-teintes et le profond cafard (ainsi dans le déchirant Quatuor d’automne, qui narre les destins croisés de quatre collègues de bureau à la veille de la retraite). Pym excelle en particulier à instiller un sous-texte insidieux derrière l’insignifiance trompeuse des péripéties. Un motif récurrent : la liaison impossible entre personnes que sépare la différence d’âge ou d’orientation sexuelle, ou les deux : par exemple, l’attirance forcément sans espoir d’une quinquagénaire pour un jeune homosexuel dans La douce colombe est morte. René de Ceccaty parle à ce propos de l’« ambiguïté d’une sexualité abstraite et nécessairement insatisfaisante », un trait qui rapproche Pym de Henry James 1.

Crampton Hodnet, l’un de ses premiers romans, appartient à sa veine la plus légère. On y suit, à Oxford dans les années trente, le temps d’une année académique, les progrès en dents de scie de deux idylles inconvenantes qui font causer dans les chaumières : l’une entre un professeur quinquagénaire et son étudiante, l’autre entre un vicaire et une demoiselle de compagnie. On y observe avec amusement les rites sociaux d’une ville universitaire, aussi cancanière qu’un village de province. Lecture de fin d’année idéale, sous le plaid, la théière à portée de la main.

1 Jean Borie avait consacré un essai formidable au Célibataire français (Flaubert, Huysmans, les Goncourt). Il y aurait une étude comparable à écrire sur les écrivains célibataires anglais : Jane Austen, Henry James, Barbara Pym…

Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.

Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.

Chambres

Bruxelles, avenue Brugmann

Chambres

Bruxelles, avenue Brugmann

Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.

Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.