Feux follets

[Denis] Grozdanovitch a accumulé des carnets de notes pendant quarante ans, sans publier un mot, et commence à peine, à soixante ans, à puiser dans ce réservoir d’observations.

Éric Bolson serait l’auteur d’un roman, Lame blanche, traduit de l’américain il y a plus de vingt ans chez Transes-Atlantique, à Nantes. La maison d’édition ayant disparu, le livre ne serait plus disponible en français, et Bolson aurait disparu aussi. Le journaliste Fabrice Gaignault prétend l’avoir rencontré dans le Donegal, en Irlande, en mars 2001, et soutient que Bolson, sortant de son mutisme, lui aurait glissé en guise d’adieu : « I don’t play anymore ! »

Grozdanovitch, Bolson : l’un apparaît tard, l’autre disparaît vite. Quelle différence avec les assommantes têtes à claques qui occupent le plancher à tout propos ! Quel soulagement qu’il existe encore des feux follets !

Jean-Pierre Issenhuth, Chemins de sable. Carnets 2007-2009.

Fidès, 2010.

Dix-huit ans

— De toute façon, dit-elle, c’était hier mon anniversaire. J’ai eu dix-huit ans.

Ils se récrièrent tous.

— Pourquoi ne l’avoir pas dit ?

— Je savais que vous en feriez toute une affaire, et que ça compliquerait tout.

Elle vida sa coupe.

— On l’a fêté. Voilà.

— Certainement pas, protesta Dick. C’est le dîner de demain soir qui sera votre dîner d’anniversaire. N’allez pas l’oublier, surtout. Dix-huit ans… mais c’est un âge terriblement important !

— J’ai toujours pensé qu’avant dix-huit ans, rien n’avait d’importance, dit Mary.

— Tout à fait d’accord, reconnut Abe. Après, non plus.

Francis Scott Fitzgerald, Tendre est la nuit (Tender Is the Night).

Traduction de Jacques Tournier. Belfond, 1985.

Rentrée

Le nouveau est un de ces poisons excitants qui finissent par être plus nécessaires que toute nourriture ; dont il faut, une fois qu’ils sont maîtres de nous, toujours augmenter la dose et la rendre mortelle à peine de mort.

Il est étrange de s’attacher ainsi à la partie la plus périssable des choses, qui est exactement leur qualité d’être neuves.

[…]

Le goût exclusif de la nouveauté marque une dégénérescence de l’esprit critique, car rien n’est plus facile que de juger de la nouveauté d’un ouvrage.

Paul Valéry, Choses tues (1930),

repris dans Tel Quel I (1941)

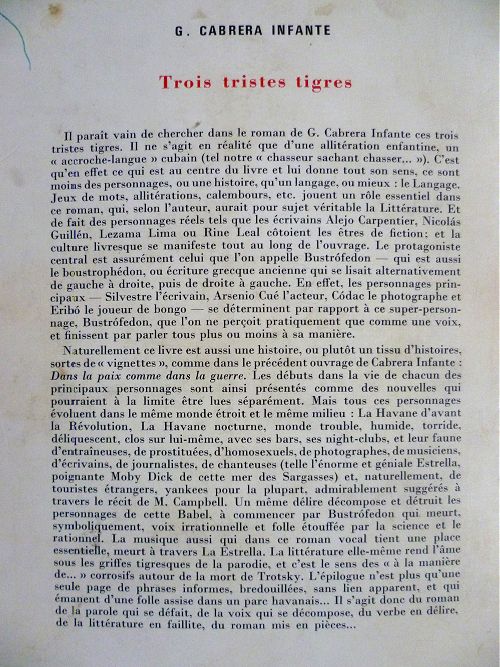

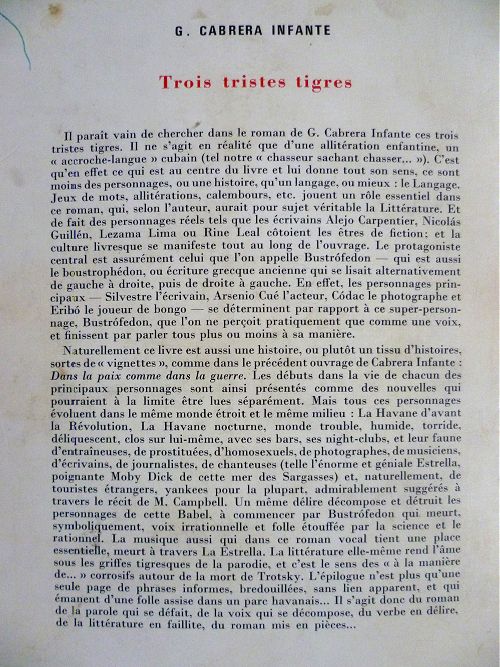

Notre coup de cœur de la rentrée : Trois Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante (1965, traduction d’Albert Bensoussan avec la collaboration de l’auteur, Gallimard, 1970). La quatrième de couverture (ci-dessous) propose une véritable analyse qui nous dispense d’un long commentaire sur ce livre foisonnant, polyphonique et jubilatoire. On espère voir un jour l’adaptation qu’en tira Raoul Ruiz en 1968, entreprise impossible — mais rien n’était impossible à l’homme qui s’attaquera trente ans plus tard au Temps retrouvé.

Fredric Brown au travail

Début de la jolie préface d’Elizabeth Brown à Paradoxe perdu de Fredric Brown. Jolie, et même discrètement émouvante, car on y sent entre les lignes l’immense affection de Mrs Brown pour feu son écrivain d’époux et combien il lui manque, sans qu’elle fasse bien entendu aucune allusion à leur vie privée. Tous ceux qui font profession d’écrire se reconnaîtront dans les lignes qui suivent (la première phrase dit tout) ; de même que leurs infortunés proches qui doivent les supporter au quotidien.

Fred détestait écrire ; mais il adorait avoir écrit. Il avait recours à tous les stratagèmes imaginables afin de retarder le moment de s’asseoir devant sa machine : il époussetait son bureau, improvisait sur sa flûte, lisait un peu, reprenait sa flûte. Lorsque nous séjournions dans un endroit où le courrier n’était pas distribué, il se rendait jusqu’au bureau de poste et, là, trouvait toujours un partenaire pour quelques parties d’échecs, ou d’un autre jeu. Lorsqu’il revenait à la maison, il était trop tard pour se mettre au travail. Au bout de quelques jours de ce manège, sa conscience commençait à la torturer et il s’installait enfin devant sa machine. Il tapait parfois une ligne ou deux, parfois quelques pages. Mais les livres finissaient par s’écrire.

Ce n’était pas un écrivain prolifique. Sa production moyenne d’une journée était de trois pages environ. Parfois, lorsqu’un livre paraissait en bonne voie, il abattait six ou sept pages ; mais cela demeurait l’exception.

Lorsqu’il construisait ses intrigues, Fred arpentait une pièce après l’autre. Comme nous passions l’un et l’autre une bonne partie de notre temps à la maison, le problème se posait de savoir à quel moment lui parler sans risquer d’interrompre le cours de ses pensées — ce qui lui déplaisait fort. Après plusieurs mesures inefficaces, je lui ai suggéré de coiffer sa casquette de toile rouge lorsqu’il ne voulait pas être dérangé. J’ai pris l’habitude de toujours regarder son crâne avant d’ouvrir la bouche.

Elizabeth Brown

Traduction de Jean Sendy

Calmann-Lévy, 1974 ; rééd. J’ai lu, 1977

Page paysage

Je revois le coude que faisait dans l’espace la branche d’un érable au-dessus du banc sur lequel je m’étais assis pour lire les premières pages de la Vie de Henry Brulard. Il y a combien d’années ? Devant moi le Saint-Laurent s’étalait, large comme un golfe, jusqu’à La Prairie. Un rideau d’arbres dessinait l’autre rive d’un trait tiré à la règle. De gros cumulus blancs glissaient au-dessus de l’eau. Ce paysage reste indissolublement lié pour moi à ce livre, autant que celui de Rome que Stendhal évoque à sa première page, que j’ai connu bien plus tard. Les circonstances dans lesquelles on découvre un livre lui ajoutent des touches définitives. Personne ne lit le même.

Robert Melançon, Exercices de désœuvrement, Le Noroît, 2002.

Abordons l’héritière

Même si [Lord Niddersdale] n’était pas très enclin à réfléchir sérieusement, il avait l’impression qu’il était nécessaire, en l’occurrence, de réfléchir. Le patrimoine de son père n’était pas considérable. Son père et son grand-père étaient dépensiers tous les deux, et lui-même avait contribué aux difficultés financières de la famille. Il était convenu, depuis ses débuts dans la vie, qu’il devait épouser une héritière. Dans des familles comme la sienne, il est généralement convenu, quand on en est arrivé à de tels résultats, que la situation sera rétablie grâce à une héritière. C’est devenu une institution, comme la primogéniture, et c’est presque aussi utile pour préserver convenablement l’ordre des choses. La noblesse gaspille l’argent ; le commerce le gagne — et alors le commerce achète la noblesse, en lui permettant de redorer son blason. Cet accommodement, dans la mesure où il touche l’aristocratie en général, est tout à fait convenu, et le vieux marquis l’approuvait pleinement — si bien qu’il se sentait justifié, lorsqu’il dilapidait le patrimoine, en pensant que le futur mariage de son fils viendrait le restaurer, naturellement. Nidderdale, lui-même, n’avait jamais exprimé d’opinion contraire, n’avait jamais conçu de théorie fantaisiste opposée à cette façon de voir, et n’avait jamais inquiété son père par une liaison visant à épouser une beauté sans dot ; mais il avait réclamé le droit de « prendre du bon temps », avant de se consacrer au rétablissement du patrimoine familial. Son père avait eu le sentiment que ce serait une erreur, et peut-être même une idée insensée, de s’opposer à un désir aussi naturel. Il avait considéré tous les détails du « bon temps » d’un œil indulgent. Mais un petit différend avait surgi, quant à la durée du bon temps, et le père s’était finalement vu obligé d’informer son fils que, si le bon temps se prolongeait encore, cela occasionnerait une guerre d’extermination réciproque entre lui et son héritier. Niddersdale, qui avait à la fois du bon sens et un bon caractère, vit la chose tout à fait comme il convenait. Il assura son père qu’il n’avait nullement l’intention de se fâcher, il déclara qu’il était prêt pour aborder l’héritière, dès que l’héritière serait placée sur son chemin, et il entreprit honnêtement la tâche qui lui était imposée.

Anthony Trollope, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Traduction d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.

Cocteau en hiver

Poème exhumé par L.D., épris comme moi de climats froids, à qui je disais mon émotion d’avoir retrouvé, après douze ans d’absence, l’hiver montréalais, et combien ce séjour avait réveillé quantité de sensations profondément enfouies dans ma mémoire. Notamment la manière dont une température de – 30° modifie les propriétés du son, sa texture et sa propagation. Certains vers ont le pouvoir de condenser, dans le raccourci fulgurant d’une image, une vérité intensément ressentie. « La neige est un microphone merveilleux » : voilà, c’est exactement ça.

Cette nuit chaos d’immeubles

n’importe où — les steamers

dans la banquise — c’est vide

comme un décor de Molière

La lune aligne ses pingouins

chloroforme du clair de lune

chaque maison est un vrai

colombarium de travers

Le froid prend tout à coup la forme d’un kiosque

Carafe frappée ô ma tête

ce vent attise les étoiles

et bloque les névralgies

Mes pas marchent dans tous les immeubles à droite

On doit entendre

Mes pas

Dans la lune

La neige est un microphone merveilleux, j’écoute

Une dame qui cause

À Moscou

Je suis le seul survivant

de cette épidémie de lune

Le boulevard est beau comme la voie lactée.

Cahiers Jean Cocteau no 1, Gallimard, 1969.