Lew Tabackin

Pêché à la Médiathèque, un excellent live, très rollinsien d’allure. Tabackin est un musicien très sous-estimé, un saxo ténor au timbre granuleux, qui s’est forgé un idiome personnel au sein de la tradition royale qui va de Hawkins à Rollins, justement. De la carrure, du punch et un swing qu’on dirait inépuisables, de la finesse et de l’humour aussi. C’est également un excellent flûtiste, au son teinté d’orientalisme, et ce n’est pas une mince gageure, car cet instrument est rarement passionnant, dans la sphère du jazz tout du moins. La configuration en trio lui ouvre un espace de liberté qu’il investit avec l’assurance tranquille du vieux lion qui n’a rien à prouver. Hard-bop pugnace et stylé, solos parfaitement charpentés qui s’inventent pourtant dans l’instant, superbes entrées en matière, sans filet et sans accompagnement, où le thème est fouillé dans toutes ses possibilités harmoniques avant d’émerger, et c’est reparti, à trois, et puis à deux, grisants duos/duels sax-batterie. La prise de son ne rend pas entière justice à l’acoustique chaleureuse de L’Archiduc, mais le plaisir de jouer passe la rampe. Il est contagieux.

Pêché à la Médiathèque, un excellent live, très rollinsien d’allure. Tabackin est un musicien très sous-estimé, un saxo ténor au timbre granuleux, qui s’est forgé un idiome personnel au sein de la tradition royale qui va de Hawkins à Rollins, justement. De la carrure, du punch et un swing qu’on dirait inépuisables, de la finesse et de l’humour aussi. C’est également un excellent flûtiste, au son teinté d’orientalisme, et ce n’est pas une mince gageure, car cet instrument est rarement passionnant, dans la sphère du jazz tout du moins. La configuration en trio lui ouvre un espace de liberté qu’il investit avec l’assurance tranquille du vieux lion qui n’a rien à prouver. Hard-bop pugnace et stylé, solos parfaitement charpentés qui s’inventent pourtant dans l’instant, superbes entrées en matière, sans filet et sans accompagnement, où le thème est fouillé dans toutes ses possibilités harmoniques avant d’émerger, et c’est reparti, à trois, et puis à deux, grisants duos/duels sax-batterie. La prise de son ne rend pas entière justice à l’acoustique chaleureuse de L’Archiduc, mais le plaisir de jouer passe la rampe. Il est contagieux.

Lew TABACKIN, L’Archiduc, Round About Five. Avec Philippe Aerts (cb) et Félix Simtaine (bt). Igloo, 1996.

Lew TABACKIN, L’Archiduc, Round About Five. Avec Philippe Aerts (cb) et Félix Simtaine (bt). Igloo, 1996.

Notre agent à la Havane

Dans le Cuba pré-révolutionnaire, un modeste marchand d’aspirateurs, Jim Wormold, est recruté presque malgré lui par les services secrets britanniques. Homme paisible et effacé, nanti d’une fille aussi catholique que dépensière, sur laquelle il a reporté toute son affection depuis que sa femme l’a quitté, Wormold voit là surtout l’occasion d’arrondir ses fins de mois. Et comme il n’a aucune prédisposition pour l’espionnage, il s’invente un réseau d’informateurs imaginaires et transmet à Londres des renseignements de pure fantaisie – y compris les diagrammes d’un aspirateur qu’il fait passer pour les plans d’une installation militaire (moment sublime). Cependant, Wormold est bientôt dépassé par sa supercherie, qui l’oblige à une perpétuelle fuite en avant. Ses affabulations trouvent de surprenantes correspondances dans la réalité, et les conséquences en seront dramatiques.

Dans le Cuba pré-révolutionnaire, un modeste marchand d’aspirateurs, Jim Wormold, est recruté presque malgré lui par les services secrets britanniques. Homme paisible et effacé, nanti d’une fille aussi catholique que dépensière, sur laquelle il a reporté toute son affection depuis que sa femme l’a quitté, Wormold voit là surtout l’occasion d’arrondir ses fins de mois. Et comme il n’a aucune prédisposition pour l’espionnage, il s’invente un réseau d’informateurs imaginaires et transmet à Londres des renseignements de pure fantaisie – y compris les diagrammes d’un aspirateur qu’il fait passer pour les plans d’une installation militaire (moment sublime). Cependant, Wormold est bientôt dépassé par sa supercherie, qui l’oblige à une perpétuelle fuite en avant. Ses affabulations trouvent de surprenantes correspondances dans la réalité, et les conséquences en seront dramatiques.

En 250 pages alertes, Graham Greene imbrique magistralement une parodie irrésistible de récit d’espionnage et des moments de vrai suspense à un questionnement plus large sur le monde et la condition humaine. Le roman baigne dans une irréalité tour à tour euphorisante et inquiétante, qui restitue remarquablement le climat des années 1950, sur fond de guerre froide et de terreur atomique. Écrivain catholique ayant travaillé dans le renseignement durant la guerre, Greene est donc le mieux placé pour se moquer du catholicisme autant que des services secrets, qui fonctionnent comme n’importe quelle entreprise : l’obsession du cloisonnement se retourne contre elle-même, les grands chefs de Londres, totalement coupés des réalités, sont d’une extraordinaire incompétence et principalement occupés à se tirer dans les pattes ; et, comme dans toutes les compagnies, la meilleure façon de se débarrasser d’un incapable est de lui offrir une promotion. Utterly enjoyable.

P.-S. L’analogie entre espion et romancier, suggérée dans Ma vie dans la CIA d’Harry Mathews, figure déjà ici et donne lieu à de jolies pages.

John Le Carré, qui n’a jamais caché son admiration pour Greene, s’est manifestement inspiré de ce roman pour écrire le Tailleur de Panama.

Call Northside 777

De la série des thrillers et films noirs réalisés par Henry Hathaway pour la Fox, voici sans doute le plus original et le plus stimulant. À Chicago, durant la Prohibition, un ouvrier polonais (Richard Conte) est condamné à une peine de prison lourde pour le meurtre d’un policier. Onze ans plus tard, suite à la parution d’une curieuse petite annonce, un journaliste, P.J. McNeal (James Stewart), reprend l’enquête.

De la série des thrillers et films noirs réalisés par Henry Hathaway pour la Fox, voici sans doute le plus original et le plus stimulant. À Chicago, durant la Prohibition, un ouvrier polonais (Richard Conte) est condamné à une peine de prison lourde pour le meurtre d’un policier. Onze ans plus tard, suite à la parution d’une curieuse petite annonce, un journaliste, P.J. McNeal (James Stewart), reprend l’enquête.

Le film privilégie une approche semi-documentaire novatrice à sa date, proche par moments du reportage, avec recours ponctuel à la voix off, tournage dans une grande variété de décors réels – commissariat, pénitencier, bars et speakeasies, salle de rédaction d’un grand journal, – aperçus sociologiques sur la communauté polonaise de Chicago. Or, ce réalisme très convaincant s’appuie en fait sur une dramatisation serrée dans sa lenteur calculée, une mise en scène et une photo très élaborées, aussi précises qu’un tournage en studio. Par exemple, la scène du bélinographe, volontairement dilatée, est quasiment un mini-documentaire sur le fonctionnement de cet appareil ancêtre du télécopieur (dont on sent qu’il fascine le passionné de technique qu’était Hathaway), mais elle participe en même temps à la construction du suspense, et c’est magistral. (Plus tôt, une autre scène nous a initiés au fonctionnement du détecteur de mensonge ; son inventeur, Leonarde Keeler, y joue son propre rôle.)

La sécheresse factuelle du film, dénuée de pittoresque facile et de sentimentalisme, explique qu’il n’ait pas pris une ride, contrairement à bien des oeuvres plus ouvertement engagées de la même époque. À noter également, l’absence d’angélisme dans la description du travail quotidien de la presse (et a fortiori de la police et de la justice). McNeal n’a d’abord rien du redresseur de torts ; au contraire, il reste longtemps convaincu de la culpabilité de Wiecek. Comme son rédacteur en chef (sobrement interprété par Lee J. Cobb), c’est un professionnel de l’information qui a flairé une bonne histoire dont il pressent qu’elle fera vendre de la copie. Loin d’être éludée, l’ambiguïté du rôle de la presse (même lorsqu’il se révèle positif) est constamment discutée par les protagonistes, et cet élément concourt à la richesse du film, très juste aussi dans la peinture des rapports de force et de pouvoir, qu’ils soient personnels, institutionnels ou communautaires.

Au second plan, les scènes domestiques entre James Stewart et Helen Walker, écrites sur un mode plus léger de comédie conjugale, sont également très réussies. Elles voient notamment le couple s’adonner à l’art du puzzle, passe-temps favori de madame McNeal, et qui sert de métaphore à l’enquête du film : « Si tu ne trouves pas la place d’une pièce, il faut la regarder dans un autre sens », suggère-t-elle à Stewart, et c’est exactement ce qu’il va faire. Autre image-métaphore, ce plan très long où la vérité surgit littéralement d’un bain de révélateur photographique. Pouvoir de révélation de l’image ? La scène, quoi qu’il en soit, est magnifique.

Seules les dernières minutes du film appellent un léger bémol : la sortie de prison de Richard Conte (on s’attendrait à ce qu’il soit attendu par une armée de journalistes et de photographes, mais non), l’optimisme improbable du commentaire (un gage donné à la censure ?), Hathaway soudain n’y croit plus, d’ailleurs tout ça est expédié comme une concession. Et puis, qu’adviendra-t-il du complice supposé de Wiecek, vraisemblablement tout aussi innocent, mais au sort duquel personne ne semble s’intéresser, et qui paraît donc condamné à moisir en prison ? Mystère. À cela près, c’est un sans faute.

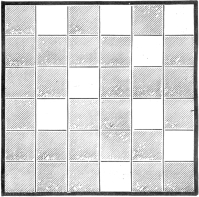

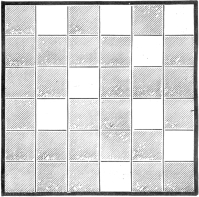

Cryptogrammes

la grille de Mathias Sandorf

Dans les passionnants Entretiens de Julien Gracq (José Corti, 2002), il est question de littérature, de musique, de cinéma (un peu), de la géographie qu’il enseigna au lycée Louis-le-Grand (on aurait voulu avoir un pareil professeur), du merveilleux, de la création romanesque, de ses méthodes de travail,… et de Jules Verne, sa grande passion d’enfance, avant la découverte de Poe au lycée, puis de Breton. « La lecture de Jules Verne avait donné naissance pour moi à deux objets véritablement fétiches qui m’ont fasciné très longtemps. Il y a le boomerang, et puis l’autre c’est, dans Mathias Sandorf… la grille, qui permet de crypter un message. » Ces lignes ont fait naître un petit frisson tant je pourrais les faire miennes. Et je me demande si ce n’est pas à Sandorf que je dois le goût des cryptogrammes qui ont fasciné mon enfance ; fascination que j’assouvis par la suite avec Arsène Lupin et des séries d’espionnage pour la jeunesse comme Langelot et Kim Carnot (série concurrente de Bob Morane). Récemment, dans une brocante, j’ai racheté le premier Kim Carnot dans l’édition Marabout avec la couverture de Joubert, parce qu’il contenait une de ces grilles en annexe.

Dans le Très Curieux Jules Verne (Gallimard, 1969), livre fondamental qui modifia en profondeur la perception de l’auteur de l’Ile mystérieuse, Marcel Moré se penchait sur cette récurrence des cryptogrammes dans son œuvre (notamment dans la Jangada). Leur influence paraît certaine sur Raymond Roussel.

Gracq poursuit : « J’étais tout à fait captivé par cette idée… c’était là vraiment l’anneau de Gygès, on pouvait écrire des choses pour certains et les occulter aux autres. On pouvait devenir invisible à volonté ; si bien que, à ce moment (j’étais à l’école primaire), j’ai fabriqué immédiatement une grille. Dans l’édition Hetzel, il y avait la reproduction des quatre positions successives de la grille et, à l’école primaire, on s’envoyait toute la journée des messages cryptés… » Encore une fois, je pourrais contresigner ces lignes.

Tout lecteur de Jules Verne, de Roussel, de Perec est forcément amateur de cryptogrammes. Il trouvera son bonheur sur le site clair et très complet de Didier Müller. Au sommaire : une histoire et un lexique de la cryptologie, une description des principales techniques de chiffrage, une bibliographie commentée ainsi qu’une page de liens.

Holmes tel qu’en lui-même enfin…

L’ambition des producteurs de cette série en cours de dvdisation (36 épisodes réalisés entre 1984 et 1995) était double :

L’ambition des producteurs de cette série en cours de dvdisation (36 épisodes réalisés entre 1984 et 1995) était double :

1. Adapter toutes les nouvelles et les romans de Conan Doyle (la mort de Jeremy Brett ne l’a malheureusement pas permis).

2. Faire table rase des adaptations passées pour revenir à la source des récits originaux.

Ce souci de fidélité à l’univers de Doyle se révèle extrêmement payant. Holmes est rendu à sa complexité, Watson n’est plus le gros balourd caricaturé dans tant de films, et l’œuvre retrouve la richesse de son arrière-plan – traversée de toutes les couches de l’Angleterre victorienne et coloniale -, son humour et sa noirceur (que de crimes passionnels commis sous l’emprise furieuse de la jalousie, ou révélant de sombres turpitudes !).

Si la réalisation est conforme aux standards de qualité du téléfilm britannique (c’est-à-dire soigneuse et appliquée jusqu’au moindre bouton de manchette, mais sans grande personnalité [1]), Jeremy Brett est pro-di-gieux dans le rôle-titre. Sa première apparition dans Un scandale en Bohème, sa voix, son regard, mille sabords, j’en frissonne encore. C’est que là où la plupart de ses prédécesseurs se sont contentés d’endosser le personnage comme on enfile un costume (la casquette à double visière, la loupe et le MacFarlane, lequel sauf erreur n’apparaît nulle part chez Doyle), Brett l’a véritablement intériorisé. Son interprétation magistrale nous donne à voir un Holmes obsessionnel, maniaco-dépressif et confiant à la cocaïne le soin de guérir sa mélancolie chronique, péremptoire, caustique et volontiers théâtral, quelque peu mystificateur aussi, pas nécessairement sympathique en somme, mais brûlant d’une flamme secrète et presque inquiétante, que raniment périodiquement l’arrivée d’un nouveau client et la perspective d’un « mystère insoluble » à éclaircir.

1. Au crédit de sa méticulosité, notons néanmoins que si l’Arsène Lupin médiocrement campé par Georges Descrières était toujours reconnaissable sous ses postiches à deux sous, le Holmes de Brett, qui ne le cède en rien dans l’art du déguisement, parvient à se rendre réellement méconnaissable, y compris pour le spectateur. Le talent des maquilleurs y a autant sa part que le génie du comédien.

***

Addendum (février 2007)

La deuxième saison inspire des sentiments plus mêlés. Les adaptations sont plus inégales et pour quelques réussites il faut compter plusieurs épisodes assez plats et décevants. Edward Hardwicke remplace David Burke dans le rôle de Watson et il faut un certain temps pour que l’alchimie se recompose autrement entre Holmes et le docteur. Disons que si ma préférence va à Burke, force est de reconnaître que Hardwicke, sur la durée, emporte l’adhésion en composant un Watson plus émotif et plus patelin que celui de Burke – et les scénaristes ont intelligemment intégré cette nouvelle donne en suggérant, par petites touches, ce que pouvait être la vie quotidienne des deux bachelors entre deux enquêtes. Quant à Jeremy Brett, il est visiblement déjà malade, les traits prématurément marqués, son jeu paraît moins contrôlé et il se laisse aller à quelques maniérismes (qui ne sont plus ceux du personnage, comme dans la première saison, mais ceux de l’acteur). Quelque chose commence à se fissurer, et ce n’est pas sans engendrer un certain malaise.

La deuxième saison inspire des sentiments plus mêlés. Les adaptations sont plus inégales et pour quelques réussites il faut compter plusieurs épisodes assez plats et décevants. Edward Hardwicke remplace David Burke dans le rôle de Watson et il faut un certain temps pour que l’alchimie se recompose autrement entre Holmes et le docteur. Disons que si ma préférence va à Burke, force est de reconnaître que Hardwicke, sur la durée, emporte l’adhésion en composant un Watson plus émotif et plus patelin que celui de Burke – et les scénaristes ont intelligemment intégré cette nouvelle donne en suggérant, par petites touches, ce que pouvait être la vie quotidienne des deux bachelors entre deux enquêtes. Quant à Jeremy Brett, il est visiblement déjà malade, les traits prématurément marqués, son jeu paraît moins contrôlé et il se laisse aller à quelques maniérismes (qui ne sont plus ceux du personnage, comme dans la première saison, mais ceux de l’acteur). Quelque chose commence à se fissurer, et ce n’est pas sans engendrer un certain malaise.

Calvino in extenso

Suivant une solide tradition hexagonale, l’édition française des œuvres d’Italo Calvino est un tel casse-tête (recueils originaux incomplètement traduits, ou encore démembrés et recomposés autrement dans un arbitraire total) qu’on ne peut que se réjouir que le Seuil ait enfin entrepris d’y mettre bon ordre – même si cela signifie qu’il va falloir tout racheter… Après les deux volumes d’essais (Défis aux labyrinthes, 2003), voici deux recueils de Romans, nouvelles et autres récits. La consultation des tables des matières, où les textes traduits pour la première fois sont marqués d’un astérisque, permet de mesurer l’ampleur considérable de cette masse d’inédits. Beaucoup de bonheurs de lecture en perspective, donc.

Gentilés

En 1988, le Robert entreprit de mettre à jour sa liste des adjectifs et noms communs correspondant aux noms propres de lieux – ce que les lexicographes appellent les gentilés : les habitants de Rambouillet sont des Rambolitains, ceux de Besançon, des Bisontins, etc.

On adressa donc aux communes de France une lettre circulaire invitant les édiles à indiquer quels étaient les « différents mots utilisés pour désigner les habitants de leur ville » et celui qui était « le plus couramment employé ». Réponse de la ville de Fameck (Moselle) :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

FAMECK, le 30 août 1988

VILLE DE FAMECK (Moselle)

Le Maire de Fameck

à Monsieur le Directeur

des DICTIONNAIRES LE ROBERT

Objet : Mise à jour de votre liste des noms communs et adjectifs correspondant aux noms propres de lieux.

En réponse à votre lettre du 5 août 1988, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le nom le plus couramment utilisé pour désigner les habitants de notre Ville est celui « d’Administrés ».

Veuillez agréer [….]

Question : le maire de Fameck est-il un Fameuckon ?

Pêché à la Médiathèque, un excellent live, très rollinsien d’allure. Tabackin est un musicien très sous-estimé, un saxo ténor au timbre granuleux, qui s’est forgé un idiome personnel au sein de la tradition royale qui va de Hawkins à Rollins, justement. De la carrure, du punch et un swing qu’on dirait inépuisables, de la finesse et de l’humour aussi. C’est également un excellent flûtiste, au son teinté d’orientalisme, et ce n’est pas une mince gageure, car cet instrument est rarement passionnant, dans la sphère du jazz tout du moins. La configuration en trio lui ouvre un espace de liberté qu’il investit avec l’assurance tranquille du vieux lion qui n’a rien à prouver. Hard-bop pugnace et stylé, solos parfaitement charpentés qui s’inventent pourtant dans l’instant, superbes entrées en matière, sans filet et sans accompagnement, où le thème est fouillé dans toutes ses possibilités harmoniques avant d’émerger, et c’est reparti, à trois, et puis à deux, grisants duos/duels sax-batterie. La prise de son ne rend pas entière justice à l’acoustique chaleureuse de L’Archiduc, mais le plaisir de jouer passe la rampe. Il est contagieux.

Pêché à la Médiathèque, un excellent live, très rollinsien d’allure. Tabackin est un musicien très sous-estimé, un saxo ténor au timbre granuleux, qui s’est forgé un idiome personnel au sein de la tradition royale qui va de Hawkins à Rollins, justement. De la carrure, du punch et un swing qu’on dirait inépuisables, de la finesse et de l’humour aussi. C’est également un excellent flûtiste, au son teinté d’orientalisme, et ce n’est pas une mince gageure, car cet instrument est rarement passionnant, dans la sphère du jazz tout du moins. La configuration en trio lui ouvre un espace de liberté qu’il investit avec l’assurance tranquille du vieux lion qui n’a rien à prouver. Hard-bop pugnace et stylé, solos parfaitement charpentés qui s’inventent pourtant dans l’instant, superbes entrées en matière, sans filet et sans accompagnement, où le thème est fouillé dans toutes ses possibilités harmoniques avant d’émerger, et c’est reparti, à trois, et puis à deux, grisants duos/duels sax-batterie. La prise de son ne rend pas entière justice à l’acoustique chaleureuse de L’Archiduc, mais le plaisir de jouer passe la rampe. Il est contagieux. Lew TABACKIN, L’Archiduc, Round About Five. Avec Philippe Aerts (cb) et Félix Simtaine (bt). Igloo, 1996.

Lew TABACKIN, L’Archiduc, Round About Five. Avec Philippe Aerts (cb) et Félix Simtaine (bt). Igloo, 1996.

Dans le Cuba pré-révolutionnaire, un modeste marchand d’aspirateurs, Jim Wormold, est recruté presque malgré lui par les services secrets britanniques. Homme paisible et effacé, nanti d’une fille aussi catholique que dépensière, sur laquelle il a reporté toute son affection depuis que sa femme l’a quitté, Wormold voit là surtout l’occasion d’arrondir ses fins de mois. Et comme il n’a aucune prédisposition pour l’espionnage, il s’invente un réseau d’informateurs imaginaires et transmet à Londres des renseignements de pure fantaisie – y compris les diagrammes d’un aspirateur qu’il fait passer pour les plans d’une installation militaire (moment sublime). Cependant, Wormold est bientôt dépassé par sa supercherie, qui l’oblige à une perpétuelle fuite en avant. Ses affabulations trouvent de surprenantes correspondances dans la réalité, et les conséquences en seront dramatiques.

Dans le Cuba pré-révolutionnaire, un modeste marchand d’aspirateurs, Jim Wormold, est recruté presque malgré lui par les services secrets britanniques. Homme paisible et effacé, nanti d’une fille aussi catholique que dépensière, sur laquelle il a reporté toute son affection depuis que sa femme l’a quitté, Wormold voit là surtout l’occasion d’arrondir ses fins de mois. Et comme il n’a aucune prédisposition pour l’espionnage, il s’invente un réseau d’informateurs imaginaires et transmet à Londres des renseignements de pure fantaisie – y compris les diagrammes d’un aspirateur qu’il fait passer pour les plans d’une installation militaire (moment sublime). Cependant, Wormold est bientôt dépassé par sa supercherie, qui l’oblige à une perpétuelle fuite en avant. Ses affabulations trouvent de surprenantes correspondances dans la réalité, et les conséquences en seront dramatiques. De la série des thrillers et films noirs réalisés par Henry Hathaway pour la Fox, voici sans doute le plus original et le plus stimulant. À Chicago, durant la Prohibition, un ouvrier polonais (Richard Conte) est condamné à une peine de prison lourde pour le meurtre d’un policier. Onze ans plus tard, suite à la parution d’une curieuse petite annonce, un journaliste, P.J. McNeal (James Stewart), reprend l’enquête.

De la série des thrillers et films noirs réalisés par Henry Hathaway pour la Fox, voici sans doute le plus original et le plus stimulant. À Chicago, durant la Prohibition, un ouvrier polonais (Richard Conte) est condamné à une peine de prison lourde pour le meurtre d’un policier. Onze ans plus tard, suite à la parution d’une curieuse petite annonce, un journaliste, P.J. McNeal (James Stewart), reprend l’enquête.

L’ambition des producteurs de cette série en cours de dvdisation (36 épisodes réalisés entre 1984 et 1995) était double :

L’ambition des producteurs de cette série en cours de dvdisation (36 épisodes réalisés entre 1984 et 1995) était double : La deuxième saison inspire des sentiments plus mêlés. Les adaptations sont plus inégales et pour quelques réussites il faut compter plusieurs épisodes assez plats et décevants. Edward Hardwicke remplace David Burke dans le rôle de Watson et il faut un certain temps pour que l’alchimie se recompose autrement entre Holmes et le docteur. Disons que si ma préférence va à Burke, force est de reconnaître que Hardwicke, sur la durée, emporte l’adhésion en composant un Watson plus émotif et plus patelin que celui de Burke – et les scénaristes ont intelligemment intégré cette nouvelle donne en suggérant, par petites touches, ce que pouvait être la vie quotidienne des deux bachelors entre deux enquêtes. Quant à Jeremy Brett, il est visiblement déjà malade, les traits prématurément marqués, son jeu paraît moins contrôlé et il se laisse aller à quelques maniérismes (qui ne sont plus ceux du personnage, comme dans la première saison, mais ceux de l’acteur). Quelque chose commence à se fissurer, et ce n’est pas sans engendrer un certain malaise.

La deuxième saison inspire des sentiments plus mêlés. Les adaptations sont plus inégales et pour quelques réussites il faut compter plusieurs épisodes assez plats et décevants. Edward Hardwicke remplace David Burke dans le rôle de Watson et il faut un certain temps pour que l’alchimie se recompose autrement entre Holmes et le docteur. Disons que si ma préférence va à Burke, force est de reconnaître que Hardwicke, sur la durée, emporte l’adhésion en composant un Watson plus émotif et plus patelin que celui de Burke – et les scénaristes ont intelligemment intégré cette nouvelle donne en suggérant, par petites touches, ce que pouvait être la vie quotidienne des deux bachelors entre deux enquêtes. Quant à Jeremy Brett, il est visiblement déjà malade, les traits prématurément marqués, son jeu paraît moins contrôlé et il se laisse aller à quelques maniérismes (qui ne sont plus ceux du personnage, comme dans la première saison, mais ceux de l’acteur). Quelque chose commence à se fissurer, et ce n’est pas sans engendrer un certain malaise.