Quatre notules sur Borges

(… qui ne prétendent à aucune originalité.)

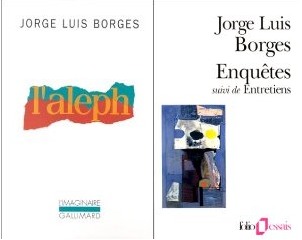

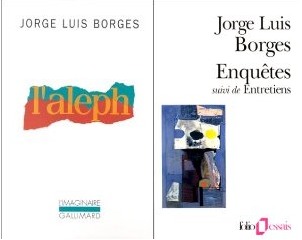

À lire à la suite l’Aleph et Enquêtes, on se demande qui, du Borges nouvelliste ou du Borges essayiste, est l’auteur qui s’adonne le plus au fantastique. De l’un à l’autre recueil circulent les mêmes obsessions, le même goût des labyrinthes et de la spéculation paradoxale où l’identité humaine tantôt se dissout en un songe silencieux et tantôt se démultiplie à l’infini. Et, le fantastique de l’auteur reposant sur une érudition pipée, mêlant inextricablement le vrai et le faux, on finirait par croire que les auteurs dont il parle dans Enquêtes — Pascal, Coleridge, Keats, Hawthorne, Valéry, Wilde, Chesterton, Wells, Kafka, etc. — sont des personnages fictifs, et le cortège de sources et de références bibliographiques qui les accompagnent, de purs produits de son imagination.

*

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection.

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection.

Il y a encore, dans l’Aleph, une nouvelle dont la chute magnifiquement ironique ne tient ni dans le dernier paragraphe ni même dans la dernière phrase, mais dans les six derniers mots. Et cette chute, loin de boucler le récit à double tour — comme c’est traditionnellement le cas —, l’ouvre au contraire sur un délicieux vertige.

*

Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la :

Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la :

[…] Les onze contes du recueil sont bien de « laconiques chefs-d’œuvre ». Mais [Borges] est allé au-delà. À l’exception de quatre d’entre eux, non moins intenses que les autres, mais exempts de violence extérieure, ils sont d’une cruauté qui coupe le souffle.

Borges parle ici comme agissent ses personnages, aventuriers, gauchos querelleurs, mauvais garçons. C’est le couteau qui dans ces contes parle en maître, c’est lui qui presque toujours a le dernier mot. Et l’écriture y a, elle aussi, la rapidité du couteau.

La rapidité, et le tranchant aussi. J’ai notamment en mémoire l’histoire des duellistes qui ne sont que les instruments d’une querelle immémoriale entre deux poignards doués de volonté propre. Ce qui nous ramène au fond à Enquêtes, où l’histoire littéraire se présente en plus d’une page comme le destin d’une idée ou d’une métaphore qui traversent le temps, et dont les écrivains ne sont que le véhicule indifférent et transitoire. Borges affirmait avoir pris pour modèle les récits brefs de Rudyard Kipling. Il faudra aller y voir (Simples Contes des collines, éditions Sillage).

*

Dans son Essai d’autobiographie (qui tient en cinquante-sept pages : que n’a-t-il fait école !), Borges rappelle les circonstances ayant présidé à la naissance d’Honorio Bustos Domecq :

C’est au début des années 1940 que [Bioy Casares et moi] commençâmes à écrire en collaboration — un exploit que jusqu’alors j’avais estimé impossible. J’avais inventé ce que je pensais être une bonne intrigue pour une histoire policière. Un matin où il pleuvait, Bioy me dit que nous devrions tenter cette collaboration. J’acceptai sans enthousiasme et, un peu plus tard dans la matinée, la chose arriva. Un troisième homme, Honorio Bustos Domecq, apparut et prit l’affaire en main. Il ne tarda pas à nous gouverner d’une poigne de fer et, pour notre plus grande joie d’abord, puis à notre consternation, il devint complètement différent de nous, ayant ses propres fantaisies, ses propres sous-entendus, son propre style apprêté.

L’œuvre de Bustos Domecq est essentiellement parodique. Elle repose sur une forme délectable de surenchère. Les Six Problèmes pour don Isidro Parodi renchérissent ainsi sur le thème du détective en chambre. Mieux que Nero Wolfe ou que le vieil homme dans le coin de la baronne Orczy, Parodi résout les énigmes à distance, depuis la cellule de prison où il est confiné.

Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

La machine à écrire

Sur son excellent blog consacré au polar, Actu du noir, Jean-Marc Laherrère nous informe de la parution française d’un nouveau Richard Stark, À bout de course !, ainsi que — caramba ! — de l’existence d’un documentaire d’Antoine Garceau consacré à Donald Westlake. Le film est proposé en supplément au DVD Gaumont des Arnaqueurs de Stephen Frears, paru en avril dernier.

La police dans la ville

Il fallait un culot tranquille pour consacrer un documentaire à un sujet aussi peu sexy qu’une police de caractères. Il fallait du talent pour en tirer un film passionnant pour le profane. Il est vrai que l’Helvetica n’est pas une fonte comme une autre. L’Helvetica est partout : dans les journaux et les magazines, la pub et les lieux publics — enseignes de magasins, métro, hôpitaux, aéroports —, la signalétique urbaine et les logotypes des grandes corporations. Nous trempons quotidiennement dans un bain d’Helvetica.

La fonte Neue Haas Grotesk est née en Suisse en 1957, dans les locaux de la fonderie Haas. Elle est l’œuvre de Max Miedinger et d’Eduard Hoffmann. Rebaptisée Helvetica pour d’évidentes raisons commerciales, elle a connu dès lors un succès planétaire foudroyant. C’est qu’elle arrivait à point nommé. À bien des égards en effet, l’Helvetica est emblématique de son temps. Sa naissance coïncide avec le modernisme de l’après-guerre, marqué par un goût de la simplicité, un retour à l’épure (voyez le graphisme ou le design du mobilier de l’époque). Elle correspond aussi à un moment clé de l’histoire culturelle où le design graphique devient un objet d’intérêt esthétique pour le grand public. Elle est enfin contemporaine d’une petite révolution des techniques d’impression, propulsée par le développement de la photocomposition et de l’offset, qui va entraîner à son tour une diffusion exponentielle de la chose imprimée. L’Helvetica est en quelque sorte le symbole typographique de ce boom sans précédent.

Police sans empattements, elle se signale par son alliage d’harmonie et d’élégance indémodable, de transparence et de classe, qui la destine à tous les usages. Ces qualités en font le caractère préféré des multinationales et des administrations publiques. Un slogan, un en-tête, un logotype composés en Helvetica semblent nous adresser ce rassurant message subliminal : « Hey, nous sommes pros et compétents, et en même temps cools et modernes ! ». Avec, en sourdine, la chanson du serpent du Livre de la jungle : « Aie confiansssssssse ! »

Tout cela est raconté de manière limpide et captivante dans le documentaire de Gary Hustwit. Bien qu’il ait été réalisé voici deux ans pour le cinquantième anniversaire de l’Helvetica, le film n’a rien d’hagiographique. Quiconque a fréquenté sur la pointe des pieds des forums de typographes sait que les débats y sont aussi houleux que chez les cinéphiles. On en a ici l’illustration, alors que le montage entrecroise les propos d’une vingtaine de graphistes, designers, dessinateurs de caractères et autres grands névrosés typomaniaques souvent pittoresques, filmés dans leur environnement quotidien qui est en soi révélateur. L’un ne jure que par l’Helvetica et ne veut plus employer d’autre caractère. Un autre ironise sur les excès de cette idolâtrie. Un troisième l’abhorre au point de la comparer à une armée de nazis en marche. Les avis se polarisent aussi selon les générations. Si les plus âgés sont souvent restés fidèles au modernisme de leur jeunesse, la génération suivante, fille de la contre-culture des années soixante, n’est pas loin de penser que l’Helvetica était fasciste et pro-guerre du Vietnam — tandis que les plus jeunes considèrent le débat avec un certain pragmatisme : le règne de l’Helvetica est en quelque sorte un fait accompli avec lequel il faut composer, mais on peut aussi ruser avec lui ; la souplesse de ce caractère est telle qu’il reste encore possible de lui inventer des usages moins conventionnels.

Tout cela est raconté de manière limpide et captivante dans le documentaire de Gary Hustwit. Bien qu’il ait été réalisé voici deux ans pour le cinquantième anniversaire de l’Helvetica, le film n’a rien d’hagiographique. Quiconque a fréquenté sur la pointe des pieds des forums de typographes sait que les débats y sont aussi houleux que chez les cinéphiles. On en a ici l’illustration, alors que le montage entrecroise les propos d’une vingtaine de graphistes, designers, dessinateurs de caractères et autres grands névrosés typomaniaques souvent pittoresques, filmés dans leur environnement quotidien qui est en soi révélateur. L’un ne jure que par l’Helvetica et ne veut plus employer d’autre caractère. Un autre ironise sur les excès de cette idolâtrie. Un troisième l’abhorre au point de la comparer à une armée de nazis en marche. Les avis se polarisent aussi selon les générations. Si les plus âgés sont souvent restés fidèles au modernisme de leur jeunesse, la génération suivante, fille de la contre-culture des années soixante, n’est pas loin de penser que l’Helvetica était fasciste et pro-guerre du Vietnam — tandis que les plus jeunes considèrent le débat avec un certain pragmatisme : le règne de l’Helvetica est en quelque sorte un fait accompli avec lequel il faut composer, mais on peut aussi ruser avec lui ; la souplesse de ce caractère est telle qu’il reste encore possible de lui inventer des usages moins conventionnels.

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la bande annonce du film.

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la bande annonce du film.

Helvetica, avons-nous dit, date de 2007 et s’est taillé, paraît-il, un joli succès public dans les festivals. Toujours à la pointe de l’inactualité, Locus Solus vous en parle aujourd’hui en vous signalant que le DVD peut s’acquérir à prix cassé auprès de la succursale anglaise d’une célèbre librairie en ligne, où nous l’avons pêché.

Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.

Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.

Critique en trois lignes

Jean LARROQUE : la Plume et le Pouvoir au XVIIIe siècle (Ollendorff)

Ce n’est pas sans ennui que M. Jean Larroque a pu lire, et si consciencieusement, tous les ouvrages publiés durant un siècle ; cet ennui, il a pensé qu’il ne devait pas le supporter seul.

Félix Fénéon, la Revue indépendante, juin 1888.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’autruches

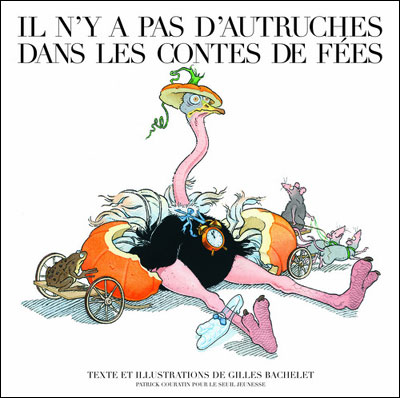

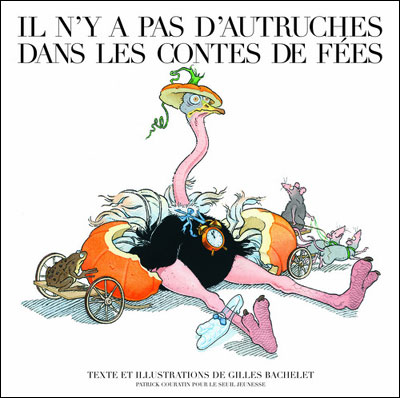

Pourquoi donc n’y a-t-il pas d’autruches dans les contes de fées ? C’est la grave question sur laquelle s’est penché Gilles Bachelet. Conte après conte, à raison d’un dessin par page légendé d’une ligne pince-sans-rire, notre homme envisage ce qui serait advenu si Peau d’âne, Blanche-Neige, Cendrillon, le chat botté, les trois petits cochons, le vaillant petit tailleur, le joueur de flûte de Hamelin, le vilain petit canard, la marchande d’allumettes, les trois ours de Boucle d’or et la sirène d’Andersen avaient été des autruches ; si Perrault avait écrit l’Autruche au bois dormant et le Petit Autruchon rouge. La démonstration est irréfutable : l’autruche, ce volatile glouton et maladroit, empêtré dans son grand corps et vaguement ridicule à force de vouloir préserver sa dignité blessée, l’autruche qui fait exploser les citrouilles après minuit, patauge sans grâce dans la mare aux canards, avale les nains tout rond parce que c’est plus fort qu’elle et s’enfouit la tête dans un trou bordé de paille, de planches ou de briques pour échapper au grand méchant loup – l’autruche, donc, n’est vraiment pas l’animal de la situation. Le tout est croqué d’un trait caustique et sûr, avec plein de petits détails réjouissants dans les coins. Doué d’une logique imperturbable dans l’absurde, Gilles Bachelet s’inscrit dans la voie royale de l’humour nonsensique à l’anglaise.

Gilles Bachelet, Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées. Seuil, 2008, 22 p.

Gilles Bachelet, Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées. Seuil, 2008, 22 p.

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection.

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection. Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la :

Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la : Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la  Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.

Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.