In cauda venenum

Paulhan derechef, et sa brièveté légendaire. À partir de mars 1937, la Nouvelle Revue française proposa à la fin de chaque livraison un bulletin des événements, des livres et des spectacles. La rubrique était tantôt anonyme et tantôt signée Jean Guérin — alias Paulhan lui-même, qui avait comme on sait le goût du secret, des masques et de la mystification1. La concision lapidaire de ces brèves et leur ironie à froid doivent beaucoup, ce me semble, à notre cher Fénéon, auquel Paulhan consacrera en 1943 un essai fondamental, F.F. ou le Critique (repris cinq ans plus tard en préface à un volume d’Œuvres de Fénéon ; réédité en 1998 par Claire Paulhan, cette femme admirable, avec un important dossier critique).

Comme chez l’auteur des « Nouvelles en trois lignes », un fait parfaitement épinglé, en l’absence apparente de tout commentaire, devient en soi un commentaire. Par exemple dans cette brève, qui date de septembre 1937 :

Berlin. On fête la vente du trois millionième exemplaire de Mein Kampf, qui est en Allemagne le plus répandu des cadeaux de noces.

Et, comme Fénéon (voir ici), Paulhan est passé maître dans l’art de la dernière petite phrase assassine :

La mythologie pour tous, le donjuanisme petit-bourgeois, la philosophie première, l’apothéose d’un immonde crémier, ce sont autant de sujets que Jean Dutourd traite, dans un style élégant, avec éclat, abondance, désinvolture. Avec succès. Et quoi de plus ? On souhaite timidement qu’il ait un jour quelque chose à dire qui lui tienne à cœur.

Mais ce qui a rappelé Jean Guérin à mon bon souvenir, c’est ce « Bulletin » publié dans la livraison d’août 1938 de la N.R.F. (premier numéro paru après les accords de Munich), et reproduit en annexe à la correspondance Leiris-Paulhan (Claire Paulhan, 2000) dont j’achève la lecture. C’est un pense-bête pour se rappeler qu’il serait grand temps d’acquérir le choix des chroniques de Guérin proposé en deux volumes aux éditions des Cendres.

LES ÉVÉNEMENTS

Leningrad. Du 21 au 28 septembre, interdiction de prier pour la paix (d’après l’Osservatore romano).

Munich. Par les accords de Munich, la paix est sauvée. La paix dans ce qu’elle a de plus plat et de plus périssable.

Paris. Les tailleurs répandent le slogan : la paix nous donnant la joie de vivre, l’on s’habillera en clair cet hiver.

Paris. Il est question d’élever un monument à la Tchéco-Slovaquie martyre. L’on peut douter si les Tchèques attendaient de nous tant de prix et de statues.

Leipzig. L’une des nouvelles rues de Leipzig s’appelle Rue des Sudètes. Une autre Rue de la Sarre. Une autre encore Rue d’Alsace.

Berlin. Tout Israélite, porteur d’un prénom aryen, s’appellera dorénavant Israël, ou Sarah.

LES LIVRES

E. LUDWIG : la Nouvelle Sainte-Alliance (N.R.F.). — C’est l’alliance que formeraient les trois démocraties de l’Angleterre, de la France et des États-Unis. M. Ludwig nous assure qu’elle empêcherait à jamais la guerre. Peut-être.

SPECTACLES

AU THÉÂTRE SAINT-GEORGES : Duo, de Paul Géraldy. — Du roman manqué mais « nature » de Mme Colette, Paul Géraldy a tiré trois actes brillants, en trompe-l’œil. C’est un civet transformé en soufflé.

1. En fait, il semble que ce soit plus compliqué et que jusqu’à 1953, le pseudonyme ait servi parfois à d’autres auteurs. Quoi qu’il en soit, les extraits proposés ci-dessus portent incontestablement la griffe (c’est le cas de le dire) de Paulhan.

Ce qu’ils lisent

16 juin

Dans le Thalys Liège-Paris

— Ma voisine, une brune vêtue d’un complet bleu ligné, lit Die Dynamischen Gesetze des Reichtums de Catherine Ponder. Nous faisons un brin de causette. C’est une franco-lusitanienne polyglotte établie à Bonn, où elle exerce un de ces emplois mystérieux de consultante en entreprise. Elle s’adonne aussi à la peinture, a exposé à quelques reprises et vient d’illustrer un livre pour la jeunesse d’un auteur turc.

— Une jeune femme châtain bouclée revient s’asseoir et reprend le roman qu’elle avait laissé sur son siège, Unser Allerbestes Jahr de David Gilmour, à couverture bleu ciel.

— Autre couverture bleu ciel, celle du livre qu’a posé sur sa tablette un moustachu poivre et sel, et dont le titre se termine par für Allen.

— À Bruxelles monte une dame tenant en main The Girl With the Dragon Tatoo de Stieg Larsson.

— Couverture jaune tapant à lettres rouges, c’est Pygmy de Chuck Palahniuk, que lit un adolescent.

Paris

— Sur le quai de la Gare du Nord réservé aux Thalys, un jeune homme blond en complet bleu est plongé dans Un taxi mauve de Michel Déon.

— Place Saint-Michel, une jeune brune à lunettes vêtue d’un polo marin attend le feu vert en lisant l’Âne d’or d’Apulée.

— Un couple de quinquagénaires assis à la terrasse du Danton. Sur leur table, l’Homme symbiotique de Joël de Rosnay.

— À la Boucherie roulière, rue des Canettes, un barbu en complet gris arborant un livre de Jean-Christophe Ruffin entre à 20 h 50 et rejoint ses amis déjà attablés.

18 juin

— Dans le métro, direction Porte d’Orléans. T-shirt noir et barbe de trois jours, un trentenaire lit The Penguin History of New Zealand de Michael King. Dans le wagon d’à côté, un lecteur de Stefan Zweig.

— Correspondance direction Gare d’Austerlitz. Une lectrice entreprend de Comprendre la Chine aujourd’hui sous la houlette de Jean-Luc Domenach.

— Le soir vers 22 heures, direction Porte de Clignancourt, un barbu ténébreux tient entre les mains Dans la chaleur vacante d’André du Bouchet. Plus loin, une vieille dame — manteau mastic, foulard coloré — lit J’habite en bas de chez vous de Brigitte en remuant consciencieusement les lèvres. Aux Halles, monte un jeune homme à queue de cheval qui ouvre un polar d’Ian Rankin.

21 juin

Dans le Thalys Paris-Liège

— Une executive woman en tailleur apprend avec Jean-Pierre Coffe comment Recevoir [ses] amis à petit prix.

— Une brune frisée lit les Âmes vagabondes de Stephenie Meyer.

Chambres

Paris, Hôtel Bellevue et du Chariot d’or, côté cour, juin 2010.

Un des noms de l’attention

Édition originale (Minuit, 1951), acquise au Port de tête pour une dizaine d’euros. Paulhan a passé sa vie à semer des bombes à retardement, sous la forme de textes brefs, intempestifs, d’apparence limpide, et dont le sens pourtant mystérieusement se dérobe au moment où l’on croit s’en saisir. On avance en confiance, bercé par le ton aimable et modéré, les hésitations et les repentirs feints d’un causeur de bonne compagnie ; on ne voit rien venir et puis c’est trop tard : ce diable d’homme a retourné quelques vérités premières comme des gants et vous a tiré le tapis de sous les pieds.

L’ironie est sa seconde nature. Dans Petite Préface à toute critique, elle s’insinue dès l’avant-propos, qui annonce « trois excuses à ce livre », mais n’en formule que deux. (Fausse distraction : la troisième surviendra quelques chapitres plus loin.) En une centaine de pages, Paulhan se collette une fois encore avec son cher sujet, celui qu’il n’a cessé de triturer en l’envisageant chaque fois sous un angle différent, de Jacob Cow le pirate aux Fleurs de Tarbes : les équivoques du langage, le rapport problématique du mot et de l’idée, du signe et de la chose signifiée. Il le fait à sa manière sinueuse mais sûre, comme un chat matois qui fait patte de velours — mais la griffe est au bout. (Sartre en fait notablement les frais.)

[…] Car le poète ou le prosateur ne compose pas son œuvre sans se régler sur certains choix ou préférences, qui forment à la longue la raison et comme l’armature secrète du poème ou du roman. Tantôt les choix sont préparés de longue date, et tantôt subits. Mais que ce soit en dix ans ou en deux heures, la grande part du travail d’un auteur se passe en repentirs et retours, corrections, vérifications, retouches. D’un mot, en critiques — ai-je dit secrètes ? Elles ne le sont guère en tout cas de nos jours, où l’on ne trouve point de création qui ne se double d’un système critique. Observez plutôt Valéry, Proust, Gide, Claudel, Joyce, Breton, Sartre, et les autres : une bonne moitié de leur œuvre se dépense à prouver qu’ils ont eu raison d’écrire l’autre moitié.

[…] Or nous n’arrêtons guère plus haut d’évaluer les opinions, les propos, les événements mêmes, qui viennent à notre portée — et les hommes du même coup. Qui prononce sur la question sociale et la situation politique, ou décide seulement si le fond de l’air est chaud ou froid, fait de la critique, comme il fait de la prose, sans le savoir. Ce qu’on appelle penser, c’est à tout moment choisir, jauger, distinguer le vrai du faux et le valable du médiocre. Critique est l’un des noms de l’attention.

Verroterie

On ne se l’explique pas, c’est comme ça. Les armoires ont beau déborder, le vendredi matin à la brocante, impossible de résister à l’appel du verre coloré.

Deux autoportraits (2)

Peut-on reconnaître quelqu’un qu’on n’a pas connu ? C’est le sentiment troublant, et par moments poignant, qui nous étreint à la lecture des fragments autobiographiques réunis dans l’Année dernière à Cazillac. L’ensemble tient dans une vingtaine de pages, mais elles nous en disent plus long que de copieux mémoires en deux volumes. Pas de date ni de chronologie, pas de récit ni d’anecdotes. Plutôt une succession de moments où se révèlent un paysage mental, une manière de voir et d’être au monde : le lent réveil et le premier café, la quête du bois de chauffage, les cigarettes comme unité de mesure du temps (je lis une cigarette, je vais marcher deux cigarettes), les rituels et les superstitions intimes. Fondamentalement pessimiste et donc foncièrement disponible au merveilleux quotidien, au silence et à la rumeur du monde, Peuchmaurd est ce guetteur solitaire qui arpente son périmètre physique et imaginaire (c’est la même chose), s’invente des exercices de dépaysement dans la noiseraie entourant sa maison et n’en finit pas de se perdre pour mieux se retrouver. Ces fragments sont écrits à la troisième personne, par méfiance sans doute envers l’exercice autobiographique, pour le — et se — tenir à distance, pour marquer aussi ce que cette vie a d’ordinaire, comme toutes les autres. Il en résulte pourtant un surcroît de proximité, le sentiment très fort, la dernière page tournée, d’avoir rencontré quelqu’un.

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

Deux autoportraits (1)

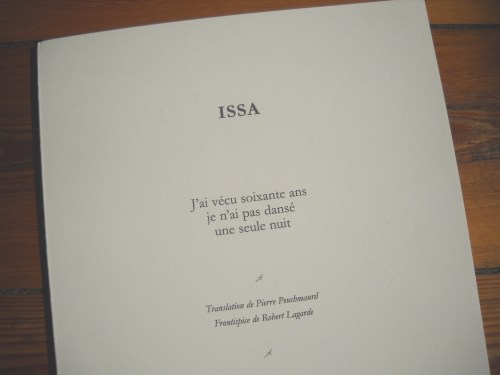

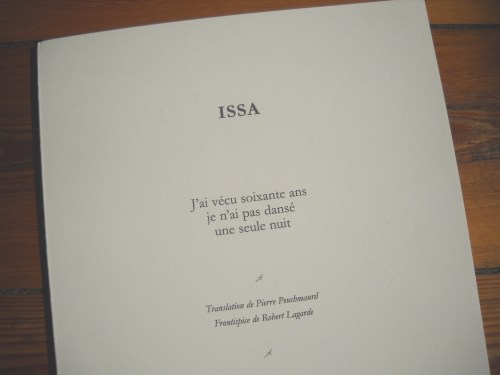

La meilleure manière de lire un auteur, c’est de le traduire, disait je ne sais plus qui. Il y a aussi la phrase célèbre de Proust : « Tout lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. » On remue tout cela en lisant le recueil de haïkus d’Issa Kobayashi (1763-1828), J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit, publié à l’enseigne de La Morale merveilleuse. C’est un beau livre, parfaitement composé et imprimé par Stéphane Mirambeau. C’est un livre à deux voix superposées, où les vers d’Issa dessinent un portrait en creux de Pierre Peuchmaurd, à qui nous devons le texte français.

S’agit-il d’une traduction, d’une paraphrase, d’une transposition, d’une réappropriation, d’une réécriture ? On ne sait trop ; sans doute un peu tout cela à la fois. La couverture crédite curieusement Peuchmaurd d’une translation, jeu de mots franco-anglais qui laisse perplexe mais suggère en tout cas l’idée d’un déplacement — d’une langue à une autre, d’un univers dans l’autre, comme un jeu de vases communicants. De fait, nombreuses sont les passerelles sensibles entre ces haïkus revisités et les propres vers, les aphorismes de Peuchmaurd. Ce tercet, par exemple, pourrait être de lui : « Ce matin de printemps / on a procédé / à l’estimation de ma carcasse. » La présence lancinante en ces vers — quoique tempérée par l’ironie — de l’automne et du crépuscule, de la lente agonie de toute chose, de la vieillesse et de la mort se charge aussi pour nous d’une grande émotion — d’autant plus forte d’être murmurée à voix basse, à travers la voix d’un autre — si l’on songe que Peuchmaurd savait probablement déjà sa fin proche en préparant ce recueil.

Autre passerelle : il me semble que certains haïkus d’Issa répondent avec une jubilation contagieuse à cette interrogation de Peuchmaurd, qui surgissait tout à trac en dernière page du Bathyscaphe no 1 : « Comment faire partager poétiquement les sentiments d’un homme qui regarde le cadavre d’une tique s’enfoncer dans l’eau des toilettes où il est en train de pisser ? » Ne riez pas, c’est une vraie question. Que faire avec la trivialité ? Comment rendre un compte exact de ce peu de chose à la fois plaisant et dérisoire et saugrenu et enchanteur ? Sans tomber dans la dépréciation facile ni dans la plate vulgarité, et par pitié sans pohétiser. Eh bien, Issa a trouvé le la, la note juste, lui qui parvient à concilier avec un naturel désarmant la considération plaisante à ras de terre et le signe ascendant cher à Breton — et avec ça, sans jamais en faire un plat.

Il y a ainsi chez lui une manière réjouissante de tordre le cou au lieu commun poétique, au sein d’une forme, le haïku, que sa concision et sa simplicité trompeuse peuvent facilement faire verser dans la platitude sentimentale (comme en témoignent les innombrables succédanés produits depuis trente ans par tant de pohètes qui font du haïku comme on fait du macramé). Chez lui, quand les oies reviennent au printemps, c’est pour nous chier sur la tête.

Peuchmaurd dit tout cela bien mieux que moi. En reparcourant ses recueils de notes et d’aphorismes, je suis tombé sur ceci, dans le Pied à l’encrier : « La poésie d’Issa (ses haïku), la plus surbaissée et la plus accablante, et de ce fait la plus survolante et la plus survoltante. » Et puis sur ce raccourci à la fois très drôle et très juste : «Issa est le seul surréaliste belge japonais. » (Le Moineau par les cornes, Pierre Mainard, 2007.) C’est un fait qu’on songe parfois à Scutenaire devant cet alliage impeccable de mélancolie et d’humour, d’émerveillement et de dérision.

Pluie de printemps —

une jolie fille

passe en bâillant

Cette année encore

les oies sont venues

se faire massacrer dans les rizières

Ne regarde pas,

petit roitelet,

je vais chier dans l’herbe

Comment le saurais-je

que cette rosée

tombe pour moi ?

Oublie ça —

demain

il y aura la rosée de demain

Même

quand je sens le vin

je plais aux moustiques

Au crépuscule

l’épouvantail et moi

face à face, seuls

Et pour l’amour,

nuit après nuit

j’ai ma bouillotte

Neige et vent

dans le ciel de Shinano

Fini de rire

Matin midi, brouillard

Brouillard le soir

Et je vis là

Rien à attendre

sinon, peut-être,

la fin de l’année

Ah ! et puis on verra —

que l’année finisse

ou qu’elle ne finisse pas

Rien à dire, c’est parfait.

ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.

ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.

Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.

Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.

Frontispice de Robert Lagarde

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput. L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.