Nombril farci

En dehors de la péninsule italienne, vous voyez plus souvent écrit «ravioli » que « tortelli », pourtant les deux termes semblent avoir été employés indifféremment depuis des siècles. D’un point de vue technique, le ravioli est la farce (on peut encore trouver des ravioli nudi, des raviolis nus, qui ont l’aspect de petites boulettes et donnent l’impression que le chef avait épuisé ses réserves de farine) et les tortelli sont l’enveloppe. Tortelli est le diminutif de torte — tourte ou tarte — et la tourte est le plus vieil aliment d’Italie. Au Moyen Âge, ce n’est encore guère qu’un pain rond au cœur duquel est enfouie une petite gâterie. Des recettes sont publiées dans le Liber de coquina, le premier livre de cuisine connu en Italie, écrit vers la fin du XIIIe siècle. (Les autres pâtes de Miriam, les tortellini — diminutif de tortelli —, sont de beaucoup plus petite taille et datent d’une période moins lointaine, sans doute du début de la Renaissance, en qualité de spécialité de Bologne. D’après la légende, ils auraient été inventés par un boulanger imaginatif, en hommage au nombril de la femme mariée avec qui il avait une liaison — œuvre si fidèle à l’original que la ressemblance sauta aux yeux du cocu.)

Bill Buford, Chaud brûlant (Heat).

Traduction d’Isabelle Chapman.

Christian Bourgois, 2007.

Plisnier, prix Goncourt chez Guitry

Guitry affectionnait à l’occasion les private jokes. Dans le merveilleux Bonne Chance!, le peintre qu’il interprète loge rue Albert-Willemetz — rue fictive du XXIe arrondissement (!), clin d’œil au librettiste et parolier fameux, ami fidèle auquel il dédiera son étrange dernier film, Les trois font la paire.

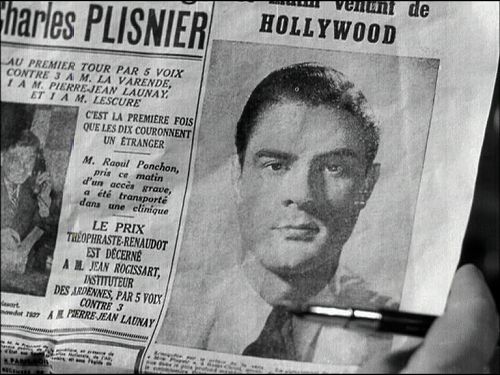

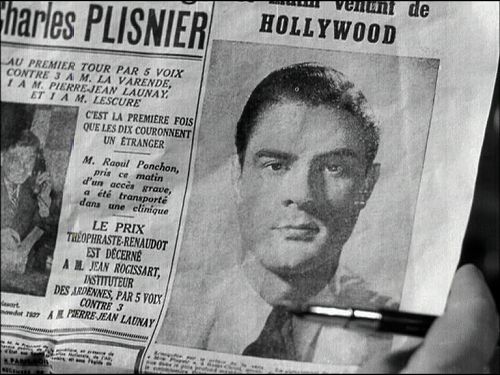

Le souvenir de ce plan m’est revenu en tête en revoyant Quadrille. Au début du film, Philippe de Morannes (Guitry) relit l’épreuve de la une du journal dont il est rédacteur en chef. Ce journal existait vraiment à l’époque, c’est Paris-Soir, comme nous l’apprend l’insert que voici, qui pique la curiosité.

Le journal est daté du 2 décembre 1937. Le tournage de Quadrille a débuté quelques jours plus tôt, le 30 novembre. On subodore que la une de Paris-Soir présentée dans le film est le fruit d’un montage. Dans la une véritable de l’édition du 2 décembre, on a inséré à droite une manchette fictive annonçant l’arrivée en France d’un des personnages du film, la vedette hollywoodienne Carl Herickson. Du coup, l’on s’interroge. Qu’est-ce qui a motivé le choix de cette une ? Simple fruit des circonstances ? Ou bien Guitry a-t-il spécialement tenu à employer cette une-là, avec la manchette consacrée à la remise du prix Goncourt à Charles Plisnier ? Et si oui, pour quelle raison ? S’agissait-il de suggérer discrètement l’intérêt de Morannes pour le monde littéraire ? (Plus tard dans le film, il annonce qu’il se rend à la réunion de l’Interallié.) Ou bien d’adresser, sur le mode du clin d’œil à Willemetz de Bonne Chance !, un coup de chapeau admiratif au nouvelliste de Faux Passeports ? Ces deux hypothèses ne s’excluant d’ailleurs pas. L’espace d’une seconde, je me suis même demandé si Guitry n’aurait pas compté, au sein du jury Goncourt, parmi les partisans de Plisnier. Supposition erronée : après vérification, il appert qu’il n’est entré à l’académie Goncourt que deux ans plus tard.

(Quant au choix même de Paris-Soir, on peut imaginer un échange publicitaire négocié avec la direction du journal, placement de produit avant la lettre. Cela paraît plausible. Paris-Soir, dont le tirage atteignait alors le chiffre impressionnant de 1 170 000 exemplaires, se singularisait notamment par ses méthodes accrocheuses, inspirées de la presse américaine, et par le recours à des collaborations prestigieuses d’écrivains : Cendrars, Kessel, Colette, Cocteau, Simenon, Mac Orlan, Saint-Exupéry, etc. On notera que les nouvelles pratiques de la presse, et la publicité entourant les stars de cinéma déjà victimes de la peoplelisation, opposée à l’aura des comédiens de théâtre, constituent l’un des sous-thèmes de Quadrille.)

Contrairement à d’autres pièces de Guitry, directement transportées de la scène à l’écran, Quadrille a fait l’objet d’un travail d’aération réfléchi, si judicieux qu’il en est presque invisible. L’exposition a été entièrement repensée et ventilée en trois lieux (dont un extérieur : le Bourget, où atterrit l’avion d’Herickson, aussitôt pris d’assaut par des chasseuses d’autographes en délire) ; certains dialogues ont été resserrés tandis que le ping-pong d’autres échanges se fait plus vif, avec un naturel plus familier ; des scènes faisant l’objet dans la pièce d’un récit après coup sont ici directement visualisées, etc. Si quelqu’un doutait encore de la fine intelligence qu’avait Guitry, en dépit de ses propres dénégations, de la différence entre théâtre et cinéma, et du soin avec lequel il repensait, en souplesse et sans ostentation, la mise en espace de ses pièces pour l’écran, une comparaison terme à terme de la pièce et du film suffirait à l’en convaincre — même si l’organisation de l’espace est ici moins éclatante que dans d’autres films de la même période (Quadrille reste le moins brillant de cette procession d’œuvres éblouissantes que Guitry enchaîne à une cadence invraisemblable entre 1935 et 1937 : dix films en deux ans, parmi lesquels Bonne Chance !, le Nouveau Testament, le Roman d’un tricheur, Mon père avait raison, Faisons un rêve et Désiré ; époque Jacqueline Delubac, époque la plus heureuse de son cinéma). Notre une de journal, pour revenir à elle, participe discrètement à la mise en film de la pièce : inscription subliminale d’un fragment de réel « extra-diégétique » (aïe donc) immédiatement contemporain du tournage du film, elle contribue à faire sortir les quatre personnages des espaces clos théâtraux où se déploit leur chassé-croisé amoureux (chambres et couloirs d’hôtel, loges de théâtre, bureaux et appartements) pour les faire entrer dans la temporalité, la réalité vécue des spectateurs.

Pour finir, on admirera l’humour involontaire de la manchette.

« C’est la première fois que les dix couronnent un étranger » (Plisnier fut en effet le premier Belge à recevoir le prix Goncourt) ; « M. Raoul Ponchon, pris ce matin d’un accès grave, a été transporté dans une clinique ».

Ceci est-il la conséquence de cela ?

Les chambres d’Alain Cavalier

La Rencontre (1996)

Le Filmeur (2005)

La Rencontre (1996) : chronique d’un amour naissant, filmée au jour le jour durant un an. Le Filmeur (2005) : florilège tiré de douze ans de journal filmé. Parmi les motifs qui circulent de l’un à l’autre film, on a élu celui des chambres pour des raisons d’affinités personnelles. On aurait pu en choisir bien d’autres. Les animaux: chiens, chats, oiseaux qu’on nourrit quotidiennement. Les voyages en train. Les fragments du corps humain. Les objets de tous les jours (clés, lunettes, chaussures), les fruits et les légumes, filmés à la fois dans leur être-là, leur présence irréfutable, et pour leur pouvoir métaphorique (une poire bien galbée, c’est un dos de femme ; un melon, c’est un ventre ; deux montres ou deux petits cailloux, c’est un couple amoureux). Les salles de bains d’hôtels et les toilettes de bistrots, objets de commentaires pince-sans-rire — car l’homme qui filme est aussi un homme qui parle, qui parle en filmant, et sa voix douce au grain inimitable, à la fois in et off, ses propos d’une acuité non dénuée d’humour comptent pour beaucoup dans la complicité qui se noue avec le spectateur.

Vous connaissez le parcours singulier d’Alain Cavalier. Comment il s’est progressivement désencombré de la lourde machinerie du cinématographe : scénarisation, quête harassante d’un financement, vedettes, équipe de tournage. Comment l’avènement des caméras numériques, au milieu des années 1990, représenta pour lui un moment-charnière qui permit à son cinéma de pleinement s’accomplir, en rendant tout d’un coup possible la réalisation d’un vieux rêve : interposer le moins de filtres, le moins de distance possible entre le désir et l’acte de filmer. La petite caméra qu’on emporte partout avec soi permet cela : le cinéma envisagé comme une pratique quotidienne, comme la musique pour un instrumentiste, la rapidité d’exécution, une proximité, une intimité immédiate entre le filmeur et ce qu’il filme (puis entre le film et son spectateur). Elle se fait quasiment prolongement de son corps, au même titre que sa main qui entre dans le champ pour nous présenter tel objet. Le regard du cinéaste devient en quelque sorte un regard tactile, un regard qui touche le réel autant qu’il le voit.

C’est ainsi que le journal filmé a pris tout naturellement chez Cavalier le relais du journal écrit : « J’ai mis longtemps à savoir une chose simple, dit-il dans le Filmeur. C’est que je ne supporte pas que ce que j’ai vu de touchant, ou de drôle, disparaisse. Alors, avant, je notais tout, hein [plan sur ses cahiers qu’il feuillette] ; et puis, maintenant, je filme. » Instants fugaces volés au quotidien avec une science du cadre imparable, capture de l’éphémère, chronique d’une vie de couple, curiosité toujours en éveil pour le monde et les gens, épiphanies minuscules (ce plan, très simple et très beau, d’une ombre qui s’efface sur le mur quand passe un nuage) : la saisie de ces petits bonheurs de l’infra-ordinaire prend par moments une allure obsessionnelle (dans une scène du Filmeur, la compagne de Cavalier, réveillée en sursaut par un cauchemar, découvre qu’il la filmait dans son sommeil. « Tu m’as fait peur ! Arrête ! » Cavalier a choisi loyalement de montrer ce moment). Elle a aussi son revers d’angoisse : hantise du vieillissement, de la déchéance inéluctable des corps, de la disparition de toute chose, de la mort, qui se traduit par des plans récurrents de fruits en décomposition, de cadavres d’animaux. Cette hantise culmine dans la frontalité inconfortable avec laquelle Cavalier se mesure à l’infilmable : le corps de son père sur son lit de mort — plans quasiment insoutenables —, son propre visage provisoirement défiguré par trois opérations au nez (« Dr Jekyll… et Mr Hyde », commente-t-il drôlement en présentant successivement à la caméra son « beau profil » et son profil tuméfié, couturé de points de suture). Montrer l’immontrable, c’est la « corne de taureau » (pour parler comme Leiris) du cinéma de Cavalier, sa part de risque, ce par quoi son projet engage quelque chose de radical, mais d’une radicalité calme, dénuée de pose et d’effets de manche. Ce qui fait que le jeu vaut la chandelle et que l’expérience du filmeur, aussi intime soit-elle, devient communicable à autrui.

La Rencontre et le Filmeur sont disponibles dans un coffret DVD édité par Pyramide, Intégrale autobiographique d’Alain Cavalier. On y trouvera aussi Ce répondeur ne prend pas de message (1978), qui est sans doute le film le plus extrême qu’on ait jamais tourné sur la dépression. Vous en connaissez l’argument : à la suite d’un drame personnel, un homme (Cavalier), la tête entièrement bandée comme l’homme invisible, se claquemure dans son appartement qu’il entreprend, avec une sorte de rage méthodique, de repeindre entièrement en noir. Il termine par les carreaux des fenêtres, qu’il recouvre de peinture noire également. Le noir envahit tout ; fin du film. C’est très oppressant, et en même temps curieusement libérateur.

La Rencontre et le Filmeur sont disponibles dans un coffret DVD édité par Pyramide, Intégrale autobiographique d’Alain Cavalier. On y trouvera aussi Ce répondeur ne prend pas de message (1978), qui est sans doute le film le plus extrême qu’on ait jamais tourné sur la dépression. Vous en connaissez l’argument : à la suite d’un drame personnel, un homme (Cavalier), la tête entièrement bandée comme l’homme invisible, se claquemure dans son appartement qu’il entreprend, avec une sorte de rage méthodique, de repeindre entièrement en noir. Il termine par les carreaux des fenêtres, qu’il recouvre de peinture noire également. Le noir envahit tout ; fin du film. C’est très oppressant, et en même temps curieusement libérateur.

À cet ensemble, il faudrait sans doute ajouter Irène que je n’ai pas encore vu, et la belle Lettre d’un cinéaste, disponible sur l’excellent coffret anthologique de l’émission Cinéma, cinémas, et qu’on peut visionner ici. On peut également visionner ici les vidéos quotidiennes tournées par Cavalier durant sa rétrospective récente à la Cinémathèque française (pour laquelle il avait décidé de résider dans un hôtel voisin et de voir pour la première fois tous ses films en salle, en compagnie du public). Et comme on ne se lasse pas d’entendre sa voix, écouter ce bel entretien diffusé en avril dernier sur France-Culture.

Black Books

Les librairies d’occasion sont des lieux si photogéniques et si riches en anecdotes et en personnages excentriques qu’on s’étonne qu’elles aient si peu tenté romanciers et cinéastes. En littérature, elles ont principalement inspiré des auteurs de polars. On songe au premier chef à Lawrence Block et à son sympathique personnage de bouquiniste-cambrioleur, Bernie Rhodenbarr, héros d’une dizaine de romans. Il y a aussi John Dunning et son Destinataire inconnu, premier et seul roman traduit en français d’un cycle de cinq polars mettant en scène un flic reconverti dans le commerce de livres d’occasion, ouvrage honnêtement charpenté et plein d’aperçus intéressants sur la bibliophilie américaine contemporaine (Dunning est lui-même bouquiniste à Denver).

Au cinéma, on garde un souvenir agréable d’un astucieux film d’épouvante de Tibor Takács, Lectures diaboliques (I, Madman, 1989), qui exploitait au mieux le décor d’une grande librairie d’occasion et son potentiel inquiétant. Si ma mémoire est bonne, une horrible créature y sortait en chair et en os des pages d’un livre maudit (hello, Lovecraft) pour répandre la terreur. Mise à mort à la fin du film, elle se transformait non pas en poussière, à la façon d’un vampire surpris par la lumière du jour, mais en une volée de feuillets imprimés que dispersait le vent (superbe idée, fort bien visualisée).

Honneur, donc, à Black Books (2000-2004), sitcom coécrite par Graham Linehan (Father Ted) et le comédien Dylan Moran, qui constitue à ma connaissance la seule incursion du petit écran dans le monde interlope de la bouquinerie. Bordélique, cradingue, hirsute, paresseux, soiffard, misanthrope et mal embouché, Bernard Black (Moran) est ce type de bouquiniste (on en a tous connu) dont on se demande par quel miracle il survit, vu qu’il conçoit sa librairie comme une extension de sa bibliothèque personnelle plutôt que comme un commerce ; comprenez qu’il adore la lecture mais déteste les clients, qu’il passe son temps à rembarrer ou à mettre à la porte. (L’affichette réversible posée contre la porte vitrée de son commerce porte le mot « closed » sur ses deux faces.) Sa vie sentimentale est aussi calamiteuse que celle de sa meilleure amie, Fran (Tamsin Greig), elle aussi très portée sur la bouteille, et qui tient la boutique de babioles voisine. Le troisième comparse de l’affaire, Manny, est un comptable ahuri, embauché par erreur par Bernard sous l’emprise de la boisson (l’excellent Bill Bailey, qu’on avait découvert dans QI, le gouleyant quiz comedy show de Stephen Fry). Inégale, joyeusement barrée et d’un réjouissant mauvais esprit, Black Books possède cette qualité des meilleures sitcoms anglaises de rendre attachants des personnages infréquentables sans recours facile au sentimentalisme, et de marier peinture sans aigreur des aléas triviaux et des mesquineries de l’existence, idiotie délibérée et délire nonsensique. Les deux premières saisons ont fait l’objet d’une édition DVD en France (avec sous-titres français). La troisième saison est disponible uniquement en Angleterre (avec sous-titres anglais).

Un exercice formel

Tinker, Tailor, Soldier, Spy de Tomas Alfredson. Le projet d’une nouvelle adaptation de la Taupe de Le Carré ne pouvait qu’exciter la curiosité, et voilà bien un film dont on aurait aimé sortir enthousiaste. Naguère, il avait fallu sept heures à la BBC, dans une remarquable mini-série, pour lui rendre justice. Comment les scénaristes du film (Bridget O’Connor et Peter Straughan) parviendraient-ils à comprimer en deux heures une matière romanesque aussi dense et enchevêtrée ? Réponse : ils n’ont conservé que l’écorce du roman, au détriment de la pulpe. L’écorce, c’est-à-dire la trame narrative (un vieil espion à la retraite est rappelé en mission officieuse pour débusquer une taupe soviétique implantée au sommet des services secrets britanniques), transposée avec fidélité, encore que condensée de manière parfois si arbitrairement elliptique qu’elle doit être à peu près impénétrable à qui n’a pas lu le roman (certains nœuds cruciaux de l’intrigue deviennent quasiment imperceptibles). Visuellement séduisant dans son abstraction et ses jeux de surface, le film se laisse agréablement voir en tant que pur exercice formel, mais demeure extérieur à son sujet. En témoigne par exemple la direction artistique soignée, qui s’applique à créer un lourd climat de mystère, mais relève d’un simple habillage, curieusement déshistoricisé, décontextualisé : on ne sent pas l’époque, l’ambiance de la guerre froide (contrairement à ce qui se passait dans la série BBC) ; c’est Smiley en Syldavie. De même, la caractérisation des personnages se limite à peu de choses près à leur trogne (excellent casting), mais ils n’ont aucune épaisseur: pas de background, à peine un passé qui les taraude. Or, chez Le Carré, la trahison d’État s’entremêle à un écheveau de trahisons personnelles dont la psychanalyse est flagrante (lire Un pur espion) : trahison conjugale, trahison surtout d’une amitié. Vie d’espion, vie privée et appartenance de classe (dont on sait l’importance dans la vie sociale et professionnelle britannique) inextricablement mêlées ; personnages pris au piège de leurs propres mensonges, la condition d’espion devenant la métaphore de la condition humaine : c’est là le nœud du roman, et le cher sujet de Le Carré, obstinément malaxé de livre en livre. Tout cela, qui était patiemment restitué par la série BBC, passe à la trappe dans le film.

A free replay

Il y a beaucoup d’arguments en faveur d’une lecture onirique de la deuxième partie de Vertigo. […] Toute [cette] seconde partie ne serait alors qu’un délire, et le double du double s’y révélerait enfin : on nous a fait croire que la première partie était la vérité, puis qu’elle était le mensonge d’un esprit pervers — mais si, en fin de compte, c’était bien la première qui était véridique, et la seconde le mensonge d’un esprit malade ? […]

Qu’on adopte ou non la version onirique, le pouvoir de ce film tant méconnu est devenu un lieu commun. Preuve que l’idée de revivre un amour perdu touche n’importe quel cœur humain, quoi qu’il en dise ou laisse paraître. « You’re my second chance ! » crie Scottie traînant Judy dans l’escalier de la tour. Personne ici n’a plus envie de prendre ces mots au sens premier du vertige surmonté : il s’agit bien de retrouver un moment englouti dans le passé, de le ramener à la vie — pour le perdre à nouveau. On ne ressuscite pas les morts, on ne dévisage pas Eurydice. Scottie aura reçu le plus grand bonheur qu’on puisse imaginer, une deuxième vie, en échange de son plus grand malheur, une deuxième mort. Qu’est-ce que nous proposent les jeux vidéo, qui en disent plus sur nos inconscients que les œuvres complètes de Lacan ? Pas l’argent ni la gloire : une nouvelle partie. La possibilité de recommencer à jouer. « Une seconde chance ». A free replay.

Chris Marker, A free replay (notes sur Vertigo)

Positif no 400, « Le cinéma vu par les cinéastes », juin 1994

En ligne en traduction anglaise ici.

« Il s’agit bien de retrouver un moment englouti dans le passé, de le ramener à la vie — pour le perdre à nouveau. […] Scottie aura reçu le plus grand bonheur qu’on puisse imaginer, une deuxième vie, en échange de son plus grand malheur, une deuxième mort. » Relisant ce texte magnifique, on ne sait plus par moments si Marker nous parle du film d’Hitchcock ou bien… de la Jetée — à moins que ce ne soit de l’Invention de Morel, roman pour lequel il professait une grande admiration. Monteur hors pair, Marker était passé maître dans l’art de ces connexions inattendues et révélatrices entre les images, dont il n’a cessé d’interroger les puissances et les limites ; et c’est ainsi que les siennes continuent à résonner en nous, sur le mode d’une conversation ininterrompue. Une seconde vie, a free replay, indeed.

Vertigo et la Jetée

Le cimetière

La coupe de sequoia

Les fleurs, le chignon et le reflet du visage dans le miroir

Le sourire du chat

Chris Marker sur le boulevard Saint-Michel, près des Thermes, le 1er mai 2009

Photo empruntée au blog de Charles Tatum

Globe-trotter, cinéaste et photographe, pionnier du multimédia et grand amoureux des chats, Christian François Bouche-Villeneuve collectionna les pseudonymes (Chris Marker, Boris Villeneuve, Fritz Markassin, Jacopo Berenizi, Sergei Murasaki sur Second Life et enfin Kosinski, avatar sous lequel il semait de petits films sur Youtube) et les lieux de naissance (Neuilly-sur-Seine, Ulan Bator, Belleville ou L’Île-aux-Moines) ; inventa des formes inclassables, entre carnet de bord, documentaire et film-essai, pour mieux interroger le vertige du Temps, l’Histoire et la mémoire. Ses films et ses multiples interventions discrètes, à force d’ausculter le monde, ont fini par dessiner le plus captivant des autoportraits. On voudrait rappeler qu’il fut aussi écrivain (un roman, le Cœur net, paru en 1949, un essai sur Giraudoux dans la collection « Écrivains de toujours »), traducteur (de onze ouvrages, parmi lesquels la Quadrature du sexe de notre cher James Thurber) et éditeur au Seuil où il créa la collection de livres de voyages « Petite Planète », dont il signa le troisième volume, Italie, sous le pseudonyme de Paul Lechat.

J’ai été particulièrement ému par la photo publiée par Charles Tatum et reproduite ci-dessus, nous montrant un jeune homme de quatre-vingt-sept ans à la curiosité intacte, continuant à faire son boulot de filmeur. Et j’ai relu avec grand intérêt un des rares entretiens avec Marker que Libération a eu la bonne idée de remettre en ligne. On y verra notamment qu’il fut l’un des premiers cinéastes en France, avec Alain Resnais, à prendre au sérieux les séries télévisées où s’est réfugié un savoir-faire qui a globalement déserté le cinéma de consommation courante : « Là il y a un savoir, un sens du récit, du raccourci, de l’ellipse, une science du cadrage et du montage, une dramaturgie et un jeu des acteurs qui n’ont d’équivalent nulle part, et surtout pas à Hollywood. » Ces propos datent de 2003. Dans le même journal, on pourra lire de bons papiers de Gérard Lefort, Julien Gester et Olivier Séguret, Anne Diatkine et derechef Olivier Séguret.

La Rencontre et le Filmeur sont disponibles dans un coffret DVD édité par Pyramide, Intégrale autobiographique d’Alain Cavalier. On y trouvera aussi Ce répondeur ne prend pas de message (1978), qui est sans doute le film le plus extrême qu’on ait jamais tourné sur la dépression. Vous en connaissez l’argument : à la suite d’un drame personnel, un homme (Cavalier), la tête entièrement bandée comme l’homme invisible, se claquemure dans son appartement qu’il entreprend, avec une sorte de rage méthodique, de repeindre entièrement en noir. Il termine par les carreaux des fenêtres, qu’il recouvre de peinture noire également. Le noir envahit tout ; fin du film. C’est très oppressant, et en même temps curieusement libérateur.

La Rencontre et le Filmeur sont disponibles dans un coffret DVD édité par Pyramide, Intégrale autobiographique d’Alain Cavalier. On y trouvera aussi Ce répondeur ne prend pas de message (1978), qui est sans doute le film le plus extrême qu’on ait jamais tourné sur la dépression. Vous en connaissez l’argument : à la suite d’un drame personnel, un homme (Cavalier), la tête entièrement bandée comme l’homme invisible, se claquemure dans son appartement qu’il entreprend, avec une sorte de rage méthodique, de repeindre entièrement en noir. Il termine par les carreaux des fenêtres, qu’il recouvre de peinture noire également. Le noir envahit tout ; fin du film. C’est très oppressant, et en même temps curieusement libérateur.