Stéphane Audran, actrice multiple

Stéphane Audran reste associée dans l’imaginaire collectif à ses rôles de bourgeoise petite ou grande chez Claude Chabrol et Luis Buñuel. Mais à considérer les vingt-trois films qu’ils ont tournés ensemble – un record dans l’histoire des couples de cinéma –, on ne peut qu’être frappé par l’étendue de son registre et la variété des rôles que lui confia Chabrol. Des Cousins jusqu’à Betty, Audran fut tour à tour vendeuse délurée, institutrice coincée, femme fidèle, femme adultère, femme bisexuelle, espionne parodique, chanteuse de cabaret, chanteuse d’opéra, aventurière, danseuse, mère possessive, mère abusive, alcoolique mondaine et l’on en passe.

Il me paraît aussi que Chabrol avait perçu d’emblée la nature double du talent d’Audran – qu’emblématise son double rôle dans le Scandale –, l’écart pourrait-on dire entre l’image et le tempérament. Beauté distante au visage lisse, indéchiffrable, d’une part (son côté hitchcockien), comédienne protéiforme de l’autre, ayant le goût du déguisement et des transformations physiques, douée d’un humour spontané et capable de dérapages dans l’hénaurme et la folie pure ; aussi à l’aise dans les personnages introvertis que dans les personnages extravertis. Que l’on compare par exemple l’institutrice à la sexualité volontairement réprimée du Boucher et l’épouse de député de province plutôt folle de son corps des Noces rouges.

À cet égard, elle était l’interprète idéale d’un metteur en scène double lui aussi, chez qui cohabitaient le sens de l’épure, de la géométrie langienne, et le goût de la charge grotesque.

Miettes de Morand

1916 : Morand, jeune attaché à l’ambassade de Londres, vient d’être transféré à Paris au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Il raconte au jour le jour la guerre vue du Quai d’Orsay : télégrammes, rumeurs, ballet d’émissaires, manœuvres politiciennes et diplomatiques, querelles d’antichambre, chutes à répétition du gouvernement. Mais aussi ses soirées parmi le gratin mondain, ses fréquentations d’artistes et d’écrivains, deux mondes moins étanches qu’ils ne le deviendront. Parmi les écrivains : Giraudoux, Saint-John Perse, Cocteau, Fargue, Claudel et surtout Proust, dont il est un des jeunes admirateurs et qui préfacera son premier recueil de nouvelles.

La chronique diplomatique est parfois monotone, encore qu’elle éclaire d’un jour inhabituel ce qu’on croit savoir de la Première Guerre. Sur son versant artistico-mondain, le livre fourmille d’historiettes et d’anecdotes.

Après des années de rapports plutôt frais, la N.R.F. se décide à reconnaître que Cocteau existe. « C’est une ennuyeuse ruche, dit Cocteau, des abeilles qui font de la cire à parquet. »

Berthelot me montre un livre plein de signatures sur lequel on a demandé au Président de mettre une pensée. « C’est une drôle d’idée, dit Berthelot : je ne connais rien dont M. Briand ait plus horreur que la pensée… si ce n’est l’action. »

Fleuriau m’a raconté que le duc d’Édimbourg, qui, dans sa jeunesse, vivait dans une purée noire, vendait les lettres autographes que lui adressait la reine Victoria, sa mère. Et comme sa dépense était plus forte que nombreuses les lettres, il les provoquait : « Chère maman, c’est tous les jours que je voudrais avoir de vos nouvelles ; que ne m’écrivez-vous davantage ? »

Mon père me dit qu’une bonne partie des armures de la collection Wallace a été forgée par un vieil antiquaire de ses amis, M. Leys, qui faisait des faux admirables, pour le plaisir.

Léger écrit à Berthelot, de Pékin :

[…] « Pékin est une ville qui devient de plus en plus belge : des couples qui ne s’étreignent pas, des aventuriers qui ne s’aventurent pas, et des gens du monde qui croient au monde. Il y a ici une délicieuse immoralité dont on ne fait rien ; alors qu’il est si amusant, partout ailleurs, en Europe surtout, de voir les gens lutter désespérément contre leur moralité foncière pour réaliser malgré tout un peu de vie, il est encore plus amusant de voir ici les gens, avec toute leur foncière immoralité, ne réaliser rien. »

Proust raconte que quelqu’un dit au marquis de G… :

« Il paraît que la Marquise a un très beau Cézanne ?

— Il paraît.

— Vous ne le connaissez pas ?

— Il est dans la chambre à coucher de la Marquise, je n’ai jamais eu l’occasion de le voir. »

Giraudoux s’assoit dans la boîte à pastels de Vuillard. « Je vais vous brosser, dit Vuillard, votre pantalon est sale. — Non, répond Jean, signez-le. »

L’apparition de Charlie Chaplin (Charlot) est un des faits les plus importants de ces dernières années. Dans cette guerre immobile, il personnifie seul le génie de l’impulsion. C’est une nouvelle psychologie qui naît, un signe des temps.

Proust raconte que Mme Baignières, qui était très avare, faisait retoucher une vieille fourrure chaque année, en disant : « Comment trouvez-vous mon Doucet ? » L’année d’après, elle remplaçait Doucet par Laferrière, etc. « Je la trouve solide », répondit Proust.

Proust me dit : « Je ne connaissais pas Francis Jammes. Je le jugeais évangélique et pauvre. Dans ses livres, il parle toujours de son voisin le savetier. Quand je le rencontrai chez les Daudet, il m’entretint de M. de Monvel qui est président du St-Hubert Club et a une grosse situation dans le Sud-Ouest… Il me parla surtout Royal Dutch et vénerie. »

Hier soir, Céleste me téléphone : « M. Marcel Proust dînera volontiers avec M. Morand ce soir ; que M. Morand invite qui il veut, si ça l’ennuie de dîner avec M. Marcel Proust, mais comme M. Marcel Proust n’est pas rasé, M. Marcel Proust prie M. Morand de ne pas lui faire de “surprises de dames ”. »

Jean Hugo, permissionnaire, nous raconte que François Hugo a eu l’autre jour, au bachot, à traiter « une conversation entre Victor Hugo et Renan ». Il décrit tout ce que sa mémoire a retenu : les visites de Renan, ses paroles et celles de Hugo, telles qu’il les tient de son père, Georges Hugo. Il est recalé. Lucien Daudet a donné un grand déjeuner en l’honneur de cet échec.

Sous ses dehors légers, Boni de Castellane ne manque pas de dessous assez obliques, qui révèlent des profondeurs inattendues, des trouvailles de la Nature dans son rôle de composition. Un personnage fabriqué, mais à travers lequel on aperçoit des souterrains balzaciens, comme dirait Proust.

Père prétend que Mallarmé lui avait donné le conseil, en cas de guerre des rues, et pour ne pas être inquiété, de sortir avec un cantaloup sous le bras ; le melon désarme les combattants.

Hier des avions signalés à une heure du matin. Knoblock et moi descendons dans la rue à la rencontre de Valentine Gross. Knoblock s’est composé un saut-de-lit inouï : pyjama blanc, robe de chambre de soie noire rayée, petit bonnet de nuit en perse rouge.

Cela me rappelle le mot du valet d’un officier anglais qui entre dans sa cabine au moment où le bateau torpillé sombre, disant : « Quel habit met monsieur pour le sauvetage ? » Et aussi : « Will you have your bath before or after action, sir ? » (Monsieur prendra-t-il son bain avant ou après l’attaque ?)

J’ai trop apprécié les petits faits que les Goncourt collectionnaient comme des papillons pour ne pas noter ici : la disparition des épingles de cravate ; l’abolition de certaines habitudes, comme celle de se ganter, même l’été ; l’apparition du col souple et du chapeau mou ; le dernier gibus de Paris est celui de l’ambassadeur d’Angleterre. Les Américains viennent d’introduire en France le café au lait avec les hors-d’œuvre, les talons en caoutchouc et le cigare après le petit déjeuner.

[Degas] À une journaliste qui lui demandait s’il était content de voir un pastel de lui se vendre un demi-million (il l’avait vendu 300 francs) :

« Content. Comme est content le cheval qui vient de gagner le Grand Prix ! »

Mallarmé disait un jour à père que pour s’endormir il imaginait à l’infini des boîtes rentrant les unes dans les autres, sur les faces desquelles étaient écrits ses poèmes.

On a arrêté à la frontière espagnole la femme de Picabia avec une épure géométrique. « C’est mon portrait, dit celle-ci pour se défendre. — Ne me la faites pas, répondit le commissaire spécial, c’est une hélice pour une machine de guerre. Mais vous pouvez passer. Votre machine ne marchera pas ! »

Paul Morand, Journal d’un attaché d’ambassade 1916-1917.

Gallimard, 1996.

Dans ta face

The Big Heat s’ouvre par le suicide d’un policier corrompu ; While the City Sleeps par un meurtre, commis par un tueur en série. Ici et là, Fritz Lang adopte la même solution de mise en scène : un plan unique et bref, filmé en caméra subjective (ou semi-subjective). Ces plans font l’effet d’une gifle. Leur nudité brutale nous met en contact direct, sans filtre d’aucune sorte, avec la violence, de manière d’autant plus choquante qu’ils surviennent au début des films. Le point de vue subjectif force l’identification du spectateur ici au suicidé, là au meurtrier, visualisant l’idée chère à Lang suivant laquelle « nous sommes tous des assassins/des coupables en puissance.»

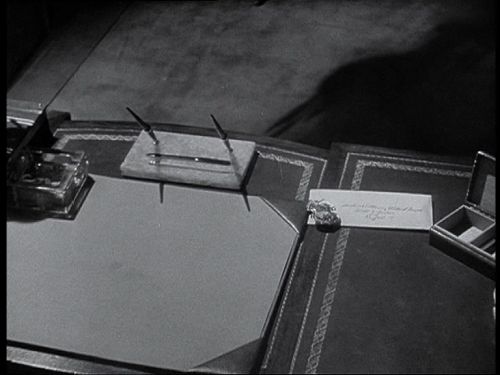

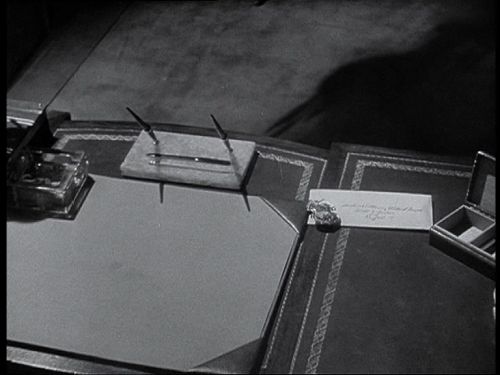

Premier plan de The Big Heat (1953). L’homme se saisit du revolver et l’élève hors champ vers sa tempe. Le champ reste momentanément vide. Puis le coup de feu retentit, un nuage de fumée de poudre traverse fugitivement le coin supérieur gauche de l’image, avant que le corps ne s’effondre sur le bureau. Tout va très vite, l’effet est saisissant.

Dernier plan du prologue de While the City Sleeps (1956). Frontalité et caméra subjective. Le meurtrier, revenu subrepticement dans l’appartement, s’approche de sa victime, qui découvre sa présence et se met à hurler. Travelling avant, fondu au noir, envoi du générique.

Whit Stillman, du film au roman

Les Derniers Jours du disco est un film assez pâle de l’aimable Whit Stillman. C’est aussi un bon roman, tiré de son film par Stillman lui-même. Ce n’est pas le seul cas de novellisation écrite par le scénariste ou l’auteur-metteur en scène en personne. Au débotté, on songe au Troisième Homme de Graham Greene, à Gendarmes et voleurs de Donald Westlake, à l’Argent de poche et l’Homme qui aimait les femmes de François Truffaut. Il y a sûrement d’autres exemples. Mais le roman les Derniers Jours du disco se singularise par son dispositif narratif astucieux.

1. Le film racontait les aventures sentimentales d’un groupe de jeunes New-Yorkais des années 1980, gravitant autour d’un club disco à la mode. Parmi ces jeunes gens figurent Dez, gérant du club ; deux avocats, Tom et Josh ; Alice et Charlotte, qui font leurs premiers pas dans le monde de l’édition ; enfin Jimmy Steinway, qui travaille dans la publicité.

2. Le roman se présente comme le récit de l’histoire véridique ayant inspiré la fiction du film.

3. La narration à la première personne du roman est supposément confiée au vrai Jimmy Steinway, qui revisite vingt ans plus tard son cher passé, sa chère jeunesse.

4. Ledit narrateur, comme ses anciens amis, a vu le film les Derniers Jours du disco, inspiré de leur histoire vécue. Et il commente au passage le film et sa réception, les libertés qu’ont prises les scénaristes avec la réalité, et plus généralement les exigences narratives différentes suivant qu’on écrit un scénario ou un roman. Steinway a également eu accès au matériau préparatoire du film (en particulier les entretiens avec les différents protagonistes de l’aventure), ce qui justifie qu’il puisse raconter les épisodes dont il n’a pas été personnellement le témoin.

Bref, c’est un cas de mise en abyme comme je crois n’en avoir encore jamais rencontré, où la novellisation inclut dans le récit le film dont elle est la novellisation. Ajoutons qu’en confiant les rênes du récit à l’un des personnages de l’histoire, Stillman résout un problème crucial, celui du transfert du point de vue de la narration (d’une mise en scène cinématographique à un récit littéraire 1).

Les novellisations sont souvent des entreprises décevantes, pour une raison qu’a fort bien expliquée Alain Berenboom à propos de Graham Greene : « Un roman est un univers à lui tout seul. Alors qu’un scénario n’est qu’une des pièces du puzzle que formera le film terminé. […] Or, dans ses novellisations, Graham Greene ne parvient pas à donner un équivalent littéraire aux autres pièces du puzzle. Il fait un roman d’un seul des éléments, le scénario ou l’histoire et, à la lecture, il manque le reste. » Les Derniers Jours du disco fournit un contre-exemple à cette remarque très juste : ce n’est pas le livre qui paraît une réécriture appauvrie du film, c’est au contraire le film qui semble après coup une adaptation anémiée du roman, lequel est en tous points plus riche et plus complet. Les personnages y sont mieux développés, l’évolution de leurs relations en dents de scie plus fine et plus intelligible, le passage du temps plus sensible. Le feeling des années 1980 est mieux restitué : fin des années disco, avènement des yuppies, transformation du monde du travail, marquée par l’apologie de l’appât du gain et une vague de fusions-acquisitions qui se traduit par des licenciements de masse. Il n’est pas jusqu’à la musique, paradoxalement, qui ne soit plus tangible dans le roman : c’est dans le film qu’on l’entend – réduite à un fond sonore plutôt indifférencié –, mais c’est dans le livre qu’on perçoit son intérêt et la place qu’elle occupe dans la vie des personnages.

Le roman s’est mérité à bon droit le prix Fitzgerald en 2014 (l’auteur de Gatsby s’y trouve d’ailleurs cité, page 169). Stillman y restitue à merveille la mélancolie de ce moment où des vingtenaires faisant leurs débuts dans la vie active contemplent déjà leur jeunesse en train de s’enfuir.

1 Cf. à ce propos Jan Baetens, la Novellisation, Les Impressions Nouvelles, 2008.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

In Harm’s Way

Sans égaler Anatomy of a Murder ni Advise and Consent, In Harm’s Way vaut beaucoup mieux que sa réputation mi-figue mi-raisin. À sa sortie en 1965, le film essuya une volée de bois vert. En plein essor du jeune cinéma, l’entreprise fut jugée anachronique (sentiment que le passage du temps n’a pu qu’estomper : ce sont aujourd’hui ses solides vertus classiques qui nous frappent) et suspectée de militarisme (ce qui est absurde). Seuls les premingériens de la première heure furent sensibles à ses qualités. Gérard Legrand parla d’une « symphonie de la fatigue et de l’épuisement ». Jacques Lourcelles loua « l’attention suprême apportée aux corps, à la vie physique des personnages » et l’ambition totalisante de Preminger « de décrire l’action sous tous ses aspects et la vie des individus à tous ses niveaux », dans ses implications personnelles et collectives. Tous deux pointèrent la nécessité, pour le héros premingérien, de savoir faire preuve d’esprit de décision et de tirer les conséquences de ses actes 1. Le film, depuis, a sombré au purgatoire. La surprise n’en est que meilleure.

Situé au début de la guerre du Pacifique (entre l’attaque de Pearl Harbour et le premier revers infligé en mer à l’armée japonaise), c’est un Preminger typique de sa « deuxième manière » : adaptation d’un best-seller + production à gros budget + casting all-stars (John Wayne, Kirk Douglas, Patricia Neal, Burgess Meredith, Henry Fonda, Paula Prentiss, Dana Andrews, Franchot Tone, Stanley Holloway…) + durée fleuve + radiographie d’une institution. Après la justice (Anatomy of a Murder et les nombreuses scènes de procès émaillant la filmographie de Preminger), la politique (Advise and Consent), l’Église (The Cardinal), voici donc la marine militaire en temps de guerre. Constantes de ce corpus :

1. Les militaires d’In Harm’s Way, comme le personnel politique d’Advise and Consent, sont envisagés comme une classe professionnelle en exercice.

2. Preminger n’est pas un déterministe. Il ignore le poncif simplet du méchant système écrasant les gentils individus au profit d’une vision dynamique dépeignant les tensions, le jeu de dominos complexe et vivant entre les rouages d’une institution et le heurt de volontés individuelles antagonistes. Si bien qu’un des motifs récurrents de ces films est celui de la stratégie : rhétorique de prétoire dans les films à procès, intrigues d’antichambre dans Advise and Consent, tactique navale et guéguerres internes au sein de la hiérarchie du commandement (entre les militaires de terrain et les planqués de l’arrière) dans In Harm’s Way. Rockwell Torrey est un capitaine compétent parce qu’il est le meilleur stratège, parce qu’il sait anticiper, déduire à la lecture d’une simple carte les ressorts d’une opération top secret bien avant d’en être officiellement informé, ou encore modifier sa tactique au dernier moment, sur la foi d’un rapport reçu en cours de mission, pour mieux blouser ses adversaires.

3. Conséquemment, Preminger s’intéresse à la circulation de l’information et, de manière pionnière, au rôle des médias. Dans Advise and Consent, c’est une manchette de journal qui, au tout premier plan, mettait en branle le mouvement du film. Une scène d’In Harm’s Way montre comment des haut gradés cherchent à utiliser un groupe de journalistes embedded pour servir leurs ambitions politiques – moment qui se charge d’un accent prémonitoire à la lumière des conflits armés d’aujourd’hui.

Le film appose plutôt qu’il n’oppose deux caractères, le vieux loup de mer fatigué (John Wayne) et la tête brûlée rongée par ses démons intérieurs (Kirk Douglas). Wayne transporte chez Preminger sa persona construite chez Hawks et Ford. On songe en particulier à They Were Expendable de Ford, dont le titre aurait fort bien convenu à In Harm’s Way. La longueur de ces deux films (plus de deux heures) et leur durée étale sont mises au service d’une vision aussi peu romantique et triomphale que possible de la guerre, montrée comme une tâche ingrate, morne, répétitive, où la seule certitude est d’aller au casse-pipe. On ne compte pas les morts et les blessés, et la mort toujours expéditive n’épargne pas plus les « vedettes » que les figurants.

Il reste indéniable qu’In Harm’s Way pâtit de ses personnages unidimensionnels, de situations à la limite parfois du soap opera. Preminger est certainement moins à son affaire avec les relations père-fils (les scènes entre Rockwell et son rejeton, où l’on ne sait trop ce qui passe, du malaise des personnages ou de celui du cinéaste à les filmer) qu’avec les nombreuses relations père-fille qui traversent sa filmographie. Ce schématisme est heureusement contrebalancé par l’ampleur parfaitement dominée du filmage et l’incroyable justesse de la saisie des réflexes d’acteurs : les regards, les gestes, le maintien, la démarche, en deçà de toute psychologie, en révèlent davantage sur les personnages que de longs discours. Un exemple en est ce moment fulgurant où James Mitchum s’affaisse, épuisé, sur la poitrine de son interlocuteur après avoir fait son rapport.

Procédant comme toujours par plans longs et mobiles, la caméra de Preminger parvient à lier sans effort les scènes à grand déploiement et les moments d’intimité. La sécheresse sans bavures des éclats de violence (l’attaque de Pearl Harbour et les combats navals, bien sûr, mais aussi un accident de voiture mortel et une scène de viol d’autant plus saisissante qu’on n’en voit que les prémices absolument glaçants) côtoie des moments d’une grande délicatesse : John Wayne annonçant la disparition présumée de son mari à Paula Prentiss tandis qu’elle continue à observer aux jumelles le passage des avions ennemis ; la relation Wayne-Patricia Neal, rare exemple hollywoodien convaincant d’une liaison sentimentale adulte et lucide entre gens ayant dépassé la quarantaine et ne se berçant plus d’illusions ; le plan des retrouvailles de Paula Prentiss et de Tom Tryon, amorcé par un beau mouvement à la grue embrassant San Francisco (et la scène d’hôtel qui suit).

L’ouverture admirable du film en condense toutes les qualités dramatiques et visuelles. Elle conjoint la fluidité (plusieurs plans longs enchaînés pour donner l’illusion d’une continuité enveloppante), la photogénie (superbe gamme des noirs et des gris de la photo de Loyal Griggs), la clarté et la densité narratives (une affiche indique la date et le lieu : un bal de la marine à la veille de Pearl Harbour ; il ne faut pas la louper), la beauté plastique (cette table longue où sont alignées comme à la parade les casquettes blanches des officiers), le sentiment de liberté souveraine : la caméra investit le décor, longe une piscine avant de s’immiscer dans la mêlée des danseurs ; tous les protagonistes de cette séquence chorale ont une existence immédiate alors qu’ils sont presque tous des personnages secondaires — certains mourront dans un quart d’heure — mais nous l’ignorons encore (tandis qu’un des personnages principaux n’est présent que par son nom cité dans le dialogue), et l’on dirait que le film pourrait choisir de faire de chacun d’eux le centre de la fresque à venir. Il y a longtemps que je n’avais pas vu un aussi beau morceau de cinéma.

P.-S. Preminger fut le premier cinéaste à confier à Saul Bass la conception d’un générique. Leur collaboration compta quatorze films. Le générique d’In Harm’s Way est présenté à la fin du film, une première à ma connaissance, dont s’est peut-être souvenu Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now. Ce générique fait d’écume et de vagues où s’engloutit le film répond bien sûr au théâtre maritime d’In Harm’s Way. Mais il fait aussi écho à un ressort profond du cinéma de Preminger : l’énergie humaine qui se dévore elle-même. À la fin d’Advise and Consent, une semaine d’intrigues acharnées, de calculs, de manœuvres politiciennes se trouve anéantie en un instant : le château de cartes s’effondre, tout est à recommencer. In Harm’s Way se termine par une première victoire (titre français du film), incertaine et provisoire, et payée au prix fort.

1 Gérard Legrand, « Festival de Cannes », Positif no 71, septembre 1965. Jacques Lourcelles, Otto Preminger, Seghers, « Cinéma d’aujourd’hui », 1965.

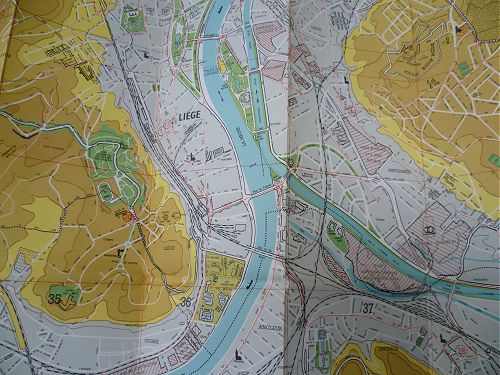

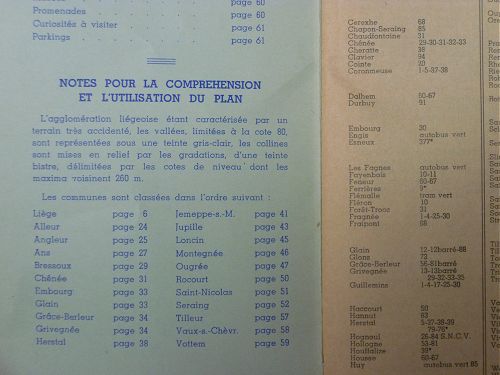

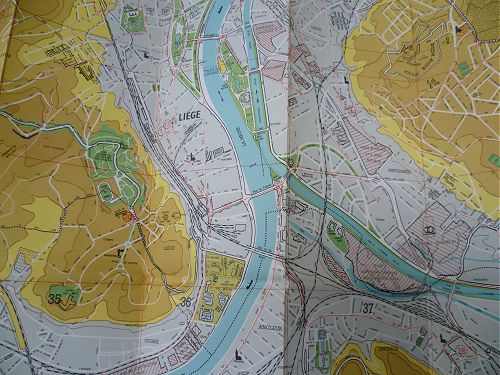

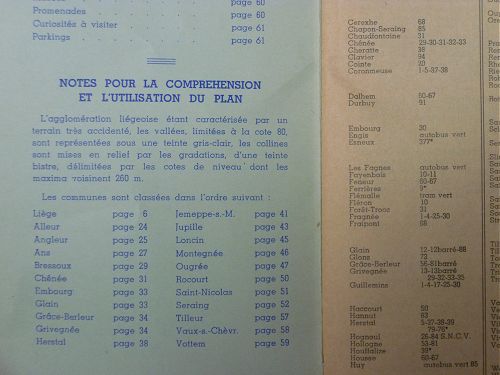

Liège 1958

Beauté graphique et typographique des plans des années 1950.

Voir aussi :

— Londres d’avant-hier

— Le plus petit atlas du monde

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.