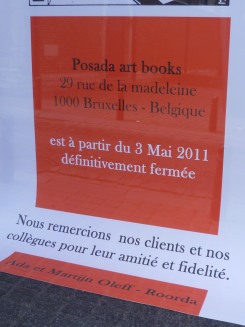

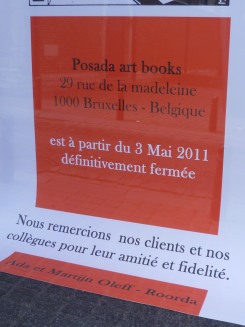

Fermeture

C’est avec stupeur et tristesse qu’on a découvert la fermeture de la librairie Posada: la caverne d’Ali Baba du livre d’art, un fonds d’une richesse inouïe enserré dans une maison étroite et tout en hauteur où le regard s’égarait jusqu’au vertige vers les étages supérieurs. Et un service hors du commun.

J’y suis entré un jour à la recherche d’un Mario Praz épuisé de longue date et tout à fait introuvable. Après avoir consulté sa base de données, le libraire m’a informé comme je m’en doutais que, malheureusement, il n’avait pas l’ouvrage en stock ; mais si je voulais bien laisser mes coordonnées, on ne manquerait pas de me prévenir si jamais…

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Et l’affaire m’était certes sortie de la mémoire lorsque, sept ans plus tard, un courriel de Posada m’est parvenu, disant en substance : « Monsieur, nous avons trouvé le livre que vous cherchiez. Merci de nous contacter si vous êtes toujours intéressé… » Ô combien que je l’étais ! On regrettera Posada.

André Schiffrin à Liège

Communiqué : « Fils du créateur de la Bibliothèque de la Pléiade Jacques Schiffrin, André Schiffrin s’est d’abord illustré à la direction, pendant trente ans, des éditions Pantheon à New York. Suite à un renouvellement de l’actionnariat, il s’est retiré de cette maison pour fonder The New Press en 1991 et instaurer un nouveau mode d’édition sans but lucratif et porteur de hautes exigences intellectuelles.

De l’Édition sans éditeurs (La Fabrique, 1999) à l’Argent et les Mots (2010) en passant par le Contrôle de la parole (2005), sans compter de nombreuses publications dans diverses revues de sciences littéraires et sociales, André Schiffrin s’est signalé aussi comme un des meilleurs spécialistes des rouages de l’édition contemporaine et des contraintes diverses qui, émanant de l’État ou du marché, sont susceptibles de s’exercer sur les industries culturelles et la production du savoir. »

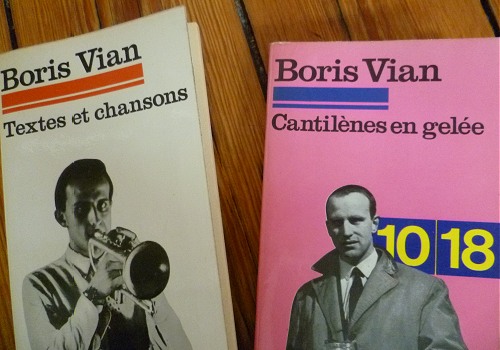

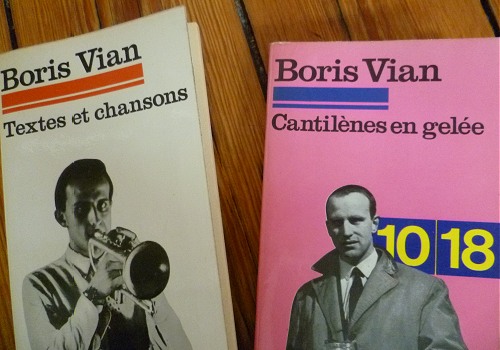

10/18

Cinquante centimes pièce à la brocante. Comme beaucoup de bibliomanes (voir ici et là), j’ai conservé un goût très vif des 10/18 des années 1970, dans lesquels j’ai découvert Stevenson, Dickens, Darien, Huysmans, Schwob, Tinan, Lorrain, Mirbeau, Bataille et tant d’autres. C’est dans cette édition que j’ai lu Boris Vian pour la première fois. Je ne me vois pas le relire dans la Pléiade.

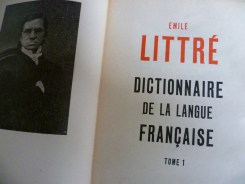

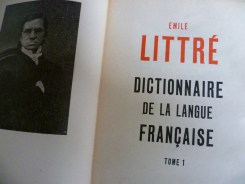

Tout Littré

L’aubaine de l’année, c’est le Dictionnaire Littré dans sa réédition intégrale en sept volumes — soit environ 13 700 pages — procurée par Jean-Jacques Pauvert à partir de 1956, pêché ce matin pour vingt euros à la brocante, sans même avoir à marchander. Chez les libraires d’occasion, ce meuble considérable se négocie généralement autour de cent cinquante euros, et voilà longtemps que je me tâtais pour l’acquérir au prix fort. Bon, l’ensemble n’est pas de première condition, les reliures sont fatiguées (celle du premier tome menace même ruine), mais à ce prix-là, on ne va pas mégoter, hein.

Pauvert a raconté dans ses mémoires 1 l’histoire de cette folle aventure où il faillit perdre sa chemise. Rééditer intégralement le Littré dans un format maniable — on n’en trouvait plus les lourds volumes que chez les bouquinistes, et pour une somme coquette — était un vieux fantasme. Ce dictionnaire avait accompagné son enfance. Il en avait même entrepris, à treize ou quatorze ans, la lecture complète. L’idée prend forme lorsque le maquettiste Jacques Darche s’enthousiasme pour le projet et conçoit une maquette jugée alors révolutionnaire — un dictionnaire composé sur une seule colonne, dans un format étroit et allongé —, mais d’une parfaite clarté typographique. Il reste encore à réunir une équipe hétéroclite mais compétente de correcteurs pour garantir un texte irréprochable, à trouver un imprimeur et un relieur qui acceptent de s’engager à crédit dans une entreprise d’une telle envergure, un papetier qui voudra bien fabriquer sur mesure un papier mince mais opaque adapté aux spécifications des volumes. Ce ne sera pas une petite affaire.

Toute l’opération implique un budget énorme, hors de proportion avec le modeste chiffre d’affaires de Pauvert. Parallèlement, la rumeur qu’un « petit éditeur sulfureux » s’apprête à rééditer tout Littré se répand dans le Landerneau éditorial. La direction d’Hachette sursaute. Vérification faite, le Littré est bien tombé dans le domaine public. Les commerciaux de la maison rassurent la direction : une étude de marché a prédit, en cas de réimpression, des ventes ne dépassant pas cent exemplaires par an. Hachette se rendort. Comme souvent dans le monde de l’édition, les prévisionnistes se mettent le doigt dans l’œil. Bientôt, les deux premiers volumes du Pauvert-Littré sortent des presses. Il s’en écoule en quelques mois plus de dix mille exemplaires. Il faut réimprimer en catastrophe.

Mais ce succès même, qui implique de nouveaux investissements avant même d’avoir encaissé le premier centime de bénéfice (en raison des particularités de la vente par courtage), menace le frêle équilibre financier de la petite maison Pauvert. Pour dégager de la trésorerie, l’éditeur se laisse aspirer dans une spirale folle de traites et de chèques escomptés (vous lirez le détail, c’est ahurissant). Il se retrouve bientôt au bord du gouffre. Hachette se réveille et contemple son jeune concurrent avec des yeux de requin. Par l’entremise de Guy Schoeller, Pauvert prend contact avec Gallimard. Au terme de négociations tortueuses, il se voit débarqué de l’opération Littré, sans « autre bénéfice que d’être déchargé d’un poids trop lourd » et d’éviter la faillite. Gallimard s’associera avec Hachette pour poursuivre la publication du dictionnaire. Rusé renard, le vieux Gaston réserve au passage à Pauvert une entourloupe contractuelle à sa façon, dans l’espoir de l’étrangler pour pouvoir le racheter tout de bon et mettre la main sur son précieux petit fonds. Pauvert préfère signer un contrat d’association avec Julliard, qui lui permettra à tout le moins de conserver son indépendance. Quelques années plus tard, il se lancera dans une entreprise encore plus folle, dont tout le monde prédira l’échec et qui sera un triomphe commercial : toute la poésie de Victor Hugo en un seul volume (maquette de Jacques Darche, composition sur deux colonnes, 1800 pages in-4o).

« Tout comme l’aventure du Littré — et plus encore peut-être —, cet épisode de mes aventures d’éditeur, s’il prouve quelque chose, c’est l’impossibilité du calcul, de l’étude de marché, de la prévision en matière de livres. S’il y a une leçon à en tirer, c’est qu’aucune aventure ne ressemble à nulle autre, et que justement, aucune ne peut servir de leçon dans ce métier. Heureusement. »

1. La Traversée du livre, Viviane Hamy, 2004. Quand donc paraîtra le second tome ?

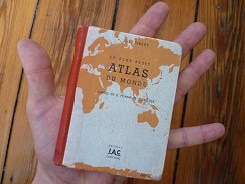

Le monde dans la main

8,3 x 11 cm : c’est le format de cet atlas miniature conçu par J.-L. Sibert sur des cartes d’E. Fonne et G. Peltier, et publié à Lyon en 1940 par les éditions IAC (visa de censure n° 2724). Outre les cartes qui en constituent l’essentiel, on y trouve colligées diverses informations de géographie physique et humaine, des statistiques industrielles, agricoles et commerciales ; et puis des listes propres à faire rêver les élèves du secondaire auquel ce petit ouvrage semblait s’adresser : les plus grandes îles et les plus grandes villes, les plus grands fleuves et les plus grands lacs, les plus hauts sommets, les états les plus peuplés, les langues les plus parlées, les principaux moyens de locomotion dans le monde. Mais aussi des statistiques qui vous datent terriblement un livre : pages sur les empires coloniaux français et britannique, tableau de la population du globe répartie en races et religions (où l’on découvre qu’il existe cinq races : blanche, jaune, noire, malaise et rouge & métis). Cependant, lorsqu’il s’agit de chiffrer en superficie et en population « les plus grandes puissances territoriales, métropoles et possessions », l’Allemagne est prise en compte « sans annexion ». Sur les cartes, l’URSS est curieusement divisée en URSS d’Europe et URSS d’Asie, ce qui à ma connaissance n’a jamais correspondu à aucune réalité géopolitique.

Contrefaçon

Jusqu’au 28 novembre à la Grande Bibliothèque de Montréal, très intéressante exposition sur la contrefaçon belge. En l’absence d’une législation internationale sur le droit d’auteur, cette coupable industrie prit son essor dans la première moitié du XIXe siècle et se développa notamment grâce à la réédition non autorisée d’œuvres françaises (dans certains cas, le texte imprimé en Belgique, en rétablissant des passages censurés en France, était plus complet que celui de l’édition originale). Tout le monde s’y est mis : on sourit en découvrant le nom de Casterman, éditeur et imprimeur à Tournai, sur certaines pages de titre. La convention franco-belge de 1852 imposant le respect de la propriété littéraire mettra fin à ce marché lucratif.

Cette pratique, évidemment motivée par l’appât du gain, n’en a pas moins contribué à la diffusion de la littérature et des idées françaises dans le monde1 — et cela jusqu’au Québec, alors Bas-Canada, ainsi que le met en lumière cette petite exposition fort bien composée et commentée. Lors de son passage à Bruxelles dans les années 1840, Louis-Joseph Papineau ne manque pas de faire provision de livres, comme en témoignent les factures qu’il avait soigneusement conservées. Au-delà de cet exemple illustre, le livre français de facture belge a inondé durant un demi-siècle le marché québécois, notamment par l’entremise de libraires tels qu’Édouard-Raymond Fabre, Jean-Baptiste Rolland et les frères Joseph et Octave Crémazie : ouvrages religieux, évidemment (un nombre considérable de missels mis en circulation au Québec sont alors imprimés en Belgique), œuvres littéraires, traités de médecine et d’hygiène domestique, manuels de droit, livres d’histoire.

1. De sorte que tous les auteurs, au contraire de Balzac, ne lui furent pas défavorables. De fait, ce « problème » de la contrefaçon sera énormément discuté à l’époque, en France comme en Belgique.