Brocante d’hiver

Les marchands déballent vers les quatre heures du matin. Il a gelé durant la nuit. Les objets et les livres sont recouverts d’une fine pellicule de givre. Les doigts s’engourdissent de froid rien qu’à moissonner dans les caisses des bouquinistes. Deux trouvailles.

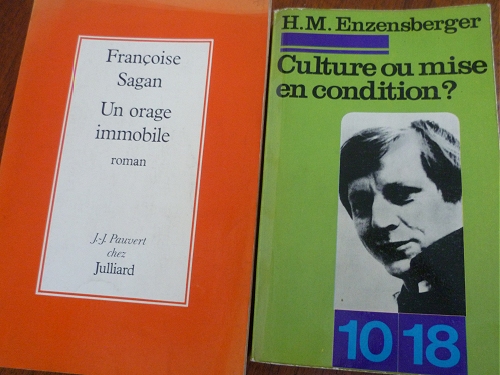

— J’avais oublié que Pauvert avait édité Sagan. Voilà une rencontre inattendue et donc intrigante. Pauvert en aurait peut-être dit un mot dans le second volume de ses mémoires, annoncé et jamais écrit. On lira ce Sagan-là avec curiosité.

— Un 10/18 que je n’avais jamais vu passer. Il s’agit d’un recueil d’essais que Maurice Nadeau avait publié en 1965 dans sa collection « les Lettres nouvelles ». Le nom d’Hans Magnus Enzensberger est à jamais lié pour moi à Journal intime de Nanni Moretti, où je l’entendis prononcer pour la première fois. Rappelez-vous. Dans un café, en attendant de passer sa commande, Moretti revoit à la télé l’inoubliable mambo de Silvana Mangano dans Anna de Lattuada, et se met à danser de conserve. Peu après, il rejoint sur la terrasse son compagnon de voyage, Gerardo (Renato Carpentieri), professeur téléphobe et bougon à qui il décrit la séquence. Gerardo coupe court, agacé :

GERARDO : Tu te rappelles ce qu’Hans Magnus Enzensberger a dit de la télévision…

MORETTI : Euh…

GERARDO (d’un ton définitif) : Eh bien, je pense comme lui.

Sur le moment, « Hans Magnus Enzensberger » m’avait paru une telle caricature de nom d’intellectuel allemand pisse-froid que j’avais cru à une invention bouffonne de Moretti. Ce qui rendait la scène encore plus drôle. Quelque temps plus tard, je tombai sur un livre de lui dans la vitrine d’une librairie. « Ah ben mince, il existe vraiment ! »

Mort d’homme

En cette saison de rétrospectives obligées où les gazettes dressent le bilan des morts célèbres de l’année, signalons le plus étonnant des blogs nécrologiques, Mort d’homme. Plus de cent soixante portraits originaux rien que pour 2016 ; et le blog existe depuis 2013, et ce fut auparavant une publication imprimée. Pareille entreprise m’émerveille, avec ce qu’elle suppose d’assiduité dans la monomanie.

Mort d’homme est l’œuvre de Laurent Jacquy, peintre, mosaïste, éditeur, chineur, féru d’art populaire, d’art naïf et d’art brut. Son travail de peintre-dessinateur manifeste un penchant prononcé pour les figures de la culture populaire et les portraits en série, comme en témoignent ses timbres-poste, sa série de fumeurs ou son incroyable jeu des cent familles. Au temps lointain où mes activités professionnelles m’amenaient une fois l’an dans la Somme, j’eus le plaisir de passer plusieurs soirées et de faire quelques brocantes en sa compagnie. Je lui dois en outre bien des découvertes musicales.

À l’aventure

On l’a reconnu dès les premières pages, ce petit frisson dans l’échine qui vous avertit que ce ne sera pas un livre comme les autres ; que sa lecture sera une aventure où tout peut arriver – non seulement aux personnages, mais à la forme romanesque elle-même. Ada ou l’Ardeur est la dernière œuvre majeure de Nabokov, celle pour laquelle il voulait que la postérité se souvienne de lui. On sent qu’il ne s’est rien refusé. Le roman se présente comme une parodie de saga familiale à la russe, écrite dans un style volontairement entortillé où abondent les crochets, les détours, les parenthèses digressives. C’est, en outre, un festival intertextuel : Tolstoï cité dès le premier paragraphe (un peu plus loin : Jane Austen, Marcel Proust…), appareil critique fictif dû à une certaine Vivian Darkbloom (anagramme de Vladimir Nabokov). Bien. On croit avoir identifié le code de lecture, on se cale dans les rails, on ressent la gourmandise narrative de Nabokov, on partage sa jubilation. Mais l’aventure ne fait que commencer. Car voici qu’une deuxième couche apparaît entre les lignes. Elle nous murmure qu’Ada est en fait un roman de science-fiction situé dans une réalité parallèle, variante extravagante de la nôtre. Et, bien entendu, pour les habitants de cet alter-monde, c’est leur réalité qui est la vraie, et la nôtre une version parallèle, étrange et défectueuse. On n’en est qu’au dixième de ce gros roman. Quelles surprises nous attendent encore ?

G. P. et G. P.

Les Cahiers de l’Herne consacrent leur dernière livraison à Georges Perec, et c’est justice. Au sommaire, des études, des témoignages, des entretiens. Et puis un copieux ensemble de textes de Perec, inédits ou peu accessibles : une BD entreprise avec son condisciple Bernard Quilliet pour tromper l’ennui des cours d’hypokhâgne, un manuscrit de jeunesse longtemps égaré (Manderre), des lettres adressées à divers correspondants, des textes liés au projet de la Ligne générale ; et enfin, des notes de lecture parues dans la Nouvelle Revue française. Et là, pataquès. Les éditeurs ont confondu deux G. P., et certaines recensions sont en réalité de Georges Perros, comme en fait foi le recueil de notes et notules de Perros paru en 1981 au Temps qu’il fait. Au demeurant, les deux G. P. avaient des centres d’intérêt, une appréhension de la littérature et des styles si éloignés que la différence saute aux yeux.

Les bonnes idées d’Henry Cohen

La collection Idées, première série

Lancée en 1962, la collection Idées/Gallimard est l’un des plus beaux fleurons graphiques de l’édition de poche française. Son identité visuelle forte est de celles qui titillent irrésistiblement, chez l’amateur de livres, le démon de l’acquisition. Grâce à un excellent article de Rick Poynor épinglé par l’Éditeur singulier, on en a appris un peu plus sur le concepteur de ses couvertures, le méconnu Henry Cohen.

Cohen est né à Londres en 1919. Sa famille s’établit en France en 1924. À la fin des années 1950, Robert Massin lui confie quelques travaux photographiques pour le Club du meilleur livre ; puis, devenu directeur artistique chez Gallimard, la réalisation des couvertures de la collection Idées, lui-même se chargeant de la conception typographique (où l’on reconnaît sa patte : police bâton tout en bas de casse, composition au fer à gauche en milieu de couverture) et des pictogrammes précisant la catégorie thématique de chaque volume.

De 1962 à 1975, Cohen réalisera environ trois cents photographismes pour la collection. Il y fait preuve d’une invention constante dans le traitement de l’image en employant des procédés divers : distorsion, usage de filtres, agrandissement, surimpression ou solarisation, avec les moyens artisanaux de l’époque. On n’est pas étonné d’apprendre que la seule influence qu’il se reconnaisse est celle de Man Ray, qui lui fit prendre conscience des possibilités de manipulation signifiante de l’image. Les couvertures oscillent entre le figuratif et l’abstrait, avec une prédilection marquée pour les matières texturées, les motifs organiques ou cellulaires, comme vus au microscope, dotés d’un fort pouvoir évocateur.

Il est tentant de rapprocher le travail de Cohen des couvertures que réalisaient à la même époque Alan Spain et Franco Grignani pour Penguin de l’autre côté de la Manche. On y retrouve le même goût pour les photos solarisées, avec une touche de psychédélisme en plus. Il est peu probable qu’il y eut influence réciproque ; plutôt un air du temps commun.

En 1972, la maquette d’Idées subit quelques aménagements. Le format Livre de poche, si agréable en main (11 x 16,5 cm), est abandonné au profit du format Folio, un peu plus allongé (11 x 18 cm) ; le titre figure désormais en tête de la couverture ; les visuels se banalisent. L’équilibre magique est rompu et la collection devient graphiquement plus quelconque. Gallimard lui mettra un terme quelques années plus tard et c’est la collection Tel qui prendra le relais.

La collection Idées, deuxième série

Chambres

Louvain-la-Neuve

Pour les délicats

L’hôtel Vendôme, rue de la Paix à Paris, dans le premier arrondissement, est destiné aux êtres délicats, peu nombreux, qui trouvent le Ritz un peu vulgaire.

Donald Westlake, Châteaux en esbroufe.

Traduction de Janine Hérisson. Gallimard, « Série noire », 1980.